Die Burganlage von Angern in der heutigen Altmark, Sachsen-Anhalt, stellt ein bemerkenswertes Beispiel für eine mittelalterliche Wasserburg im nördlichen Mitteleuropa dar. Ihre Geschichte spiegelt nicht nur die regionalen Machtverhältnisse vom 14. bis zum 17. Jahrhundert wider, sondern erlaubt auch wichtige Rückschlüsse auf die baugeschichtliche Entwicklung, funktionale Differenzierung und soziale Struktur adliger Herrschaft im ländlich geprägten Raum. Ziel dieser Untersuchung ist es, die architektonische Struktur, die Besitzgeschichte und die Nutzung der Burg bis zur Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg systematisch darzustellen und auf Basis historischer Quellen sowie bauarchäologischer Befunde zu rekonstruieren.

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Burg Angern wurde bislang nur punktuell geleistet. Eine systematische bauhistorische Untersuchung liegt nicht vor. Allerdings erlauben überlieferte Lehnbriefe, Visitationsprotokolle, Dorfchroniken und erhaltene Baubefunde – wie Tonnengewölbe, Fundamentreste und Mauerzüge – eine weitreichende Rekonstruktion. Hinzu kommt die kartographische Evidenz, insbesondere die kolorierten Pläne des 18. Jahrhunderts und die digitale Bauaufnahme aus dem Jahr 2025, die topographische Zusammenhänge verdeutlichen.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, wie sich die Anlage zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert entwickelte, welchen Wandlungen sie unterlag und welche Elemente dauerhaft erhalten blieben oder transformiert wurden. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Verhältnis zwischen der Hauptburginsel, dem südlich vorgelagerten Wehrturm (Bergfried) auf eigener Insel und der festlandseitigen Vorburg. Dieses dreigliedrige System, wie es auch aus Anlagen in Kalbe (Milde), Ziesar oder Beetzendorf bekannt ist (vgl. Ziesemer 1994; Boockmann 2002), bildet die Grundlage der Funktionsgliederung.

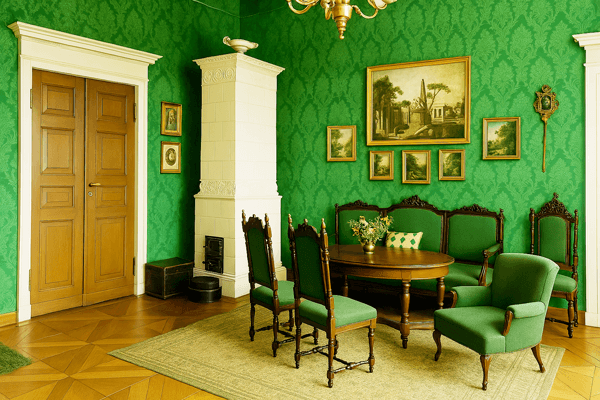

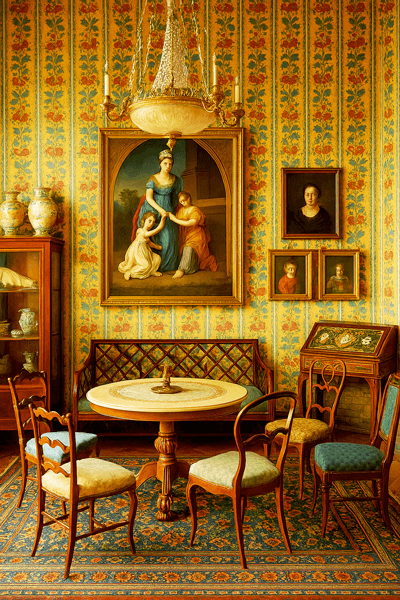

Quellen wie die Dorfchronik von Angern (handschriftlich, 17. Jh.) sowie die Archivbestände des Landesarchivs Sachsen-Anhalt (Rep. H Angern Nr. 412) liefern wertvolle Einblicke in Eigentumsverhältnisse, Kriegsfolgen und die Wohnsituation nach der Zerstörung 1631. Bauhistorische Details – etwa die Schießscharte im erhaltenen Turmfundament oder die grün glasierten Kachelfragmente aus dem späten 15. Jahrhundert – ergänzen die Analyse der materiellen Kultur.

Diese Dokumentation verfolgt daher einen interdisziplinären Ansatz, der schriftliche Quellen, architekturhistorische Beobachtungen und vergleichende Burgenforschung zusammenführt. Ziel ist es, ein möglichst vollständiges Bild der Burg Angern bis zum Beginn des barocken Wiederaufbaus um 1650 zu zeichnen.

Quellen:

- Dorfchronik Angern, Handschrift um 1650, Gutsarchiv Angern

- Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Rep. H Angern Nr. 412

- Ziesemer, E.: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994

- Boockmann, H.: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002