Schloss

Das zwischen 1738 und 1745 unter General Christoph Daniel von der Schulenburg errichtete Schloss Angern präsentiert sich als barocke Dreiflügelanlage mit klar gegliederter Raumachse. Hinweis: Das Schloss Angern befindet sich in Privatbesitz und ist nicht öffentlich zugänglich.

- Details

- Kategorie: Schloss

In jedem Jahrhundert erlebt die Familie von der Schulenburg und das Haus in Angern bedeutende Veränderungen, doch sie lassen sich nie entmutigen – immer wieder gelingt ein entschlossener Neuanfang gemäß dem Leitsatz "Halte fest was Dir vertraut".

Bis 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert.

- Details

- Kategorie: Schloss

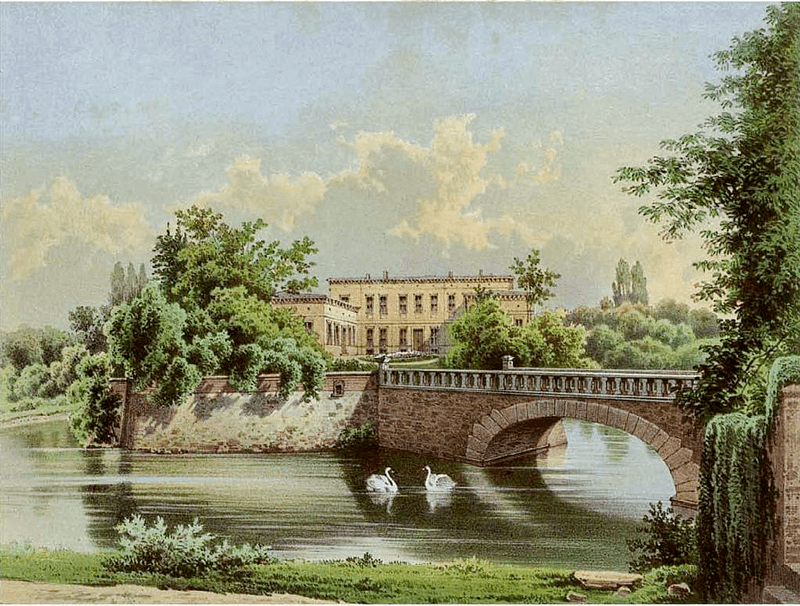

Schloss Angern – Baugeschichte, Raumbild und kultureller Wandel zwischen Mittelalter, Barock und Klassizismus. Die Geschichte von Schloss Angern in der Altmark ist ein exemplarisches Zeugnis adeliger Bau- und Lebensformen im Wandel der Jahrhunderte. Als aus einer hochmittelalterlichen Wasserburg hervorgegangenes Gutsschloss vereint die Anlage bauliche Schichten aus drei Epochen: der Gründungsphase um 1340, dem barocken Ausbau unter Generalleutnant Christoph Daniel von der Schulenburg ab 1738 und der klassizistischen Umformung durch Edo Graf von der Schulenburg um 1843. Die erhaltene Raumstruktur mit Hauptinsel, Turminsel und Vorburg, die Integration mittelalterlicher Gewölbe, die klar gegliederte barocke Raumordnung und die klassizistische Repräsentationskultur des 19. Jahrhunderts machen Schloss Angern zu einem einzigartigen Zeugnis ländlicher Adelskultur in Mitteldeutschland. Die Architektur erzählt von militärischer Funktion, gutsherrlicher Selbstvergewisserung und bürgerlich-rationaler Modernisierung – ein Ensemble, das in seiner Vielschichtigkeit die Transformationsprozesse adliger Repräsentation zwischen Spätmittelalter und Moderne sichtbar macht.

- Details

- Kategorie: Schloss

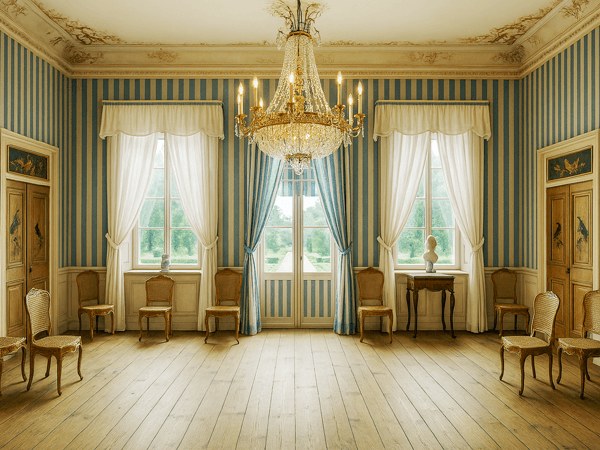

Die Nutzung des ab 1738 neu errichteten Herrenhauses in Angern unter General Christoph Daniel von der Schulenburg lässt sich im Kontext des mitteldeutschen Landadels als exemplarisch für den funktionalen und repräsentativen Anspruch barocker Gutshausarchitektur einordnen. Analog zu anderen Adelsresidenzen dieser Zeit gliederte sich das Nutzungsschema in Wohnfunktion, administrative Nutzung, Repräsentation, Sammlungstätigkeit und symbolisch-dynastische Verankerung. Der Rundgang durch das Schloss Angern um 1750 zeigt eindrücklich, wie dieses Haus weit über seine unmittelbaren Wohn- und Verwaltungsfunktionen hinaus als architektonischer Ausdruck adeliger Identität diente. Die Räume fungierten als Träger von Macht, Bildung, Status und genealogischer Erinnerung – sorgfältig gegliedert in öffentliches Auftreten, persönliche Rückzugsräume und repräsentative Ordnung.

Der Raum links neben dem Gartensaal um 1750

- Details

- Kategorie: Schloss

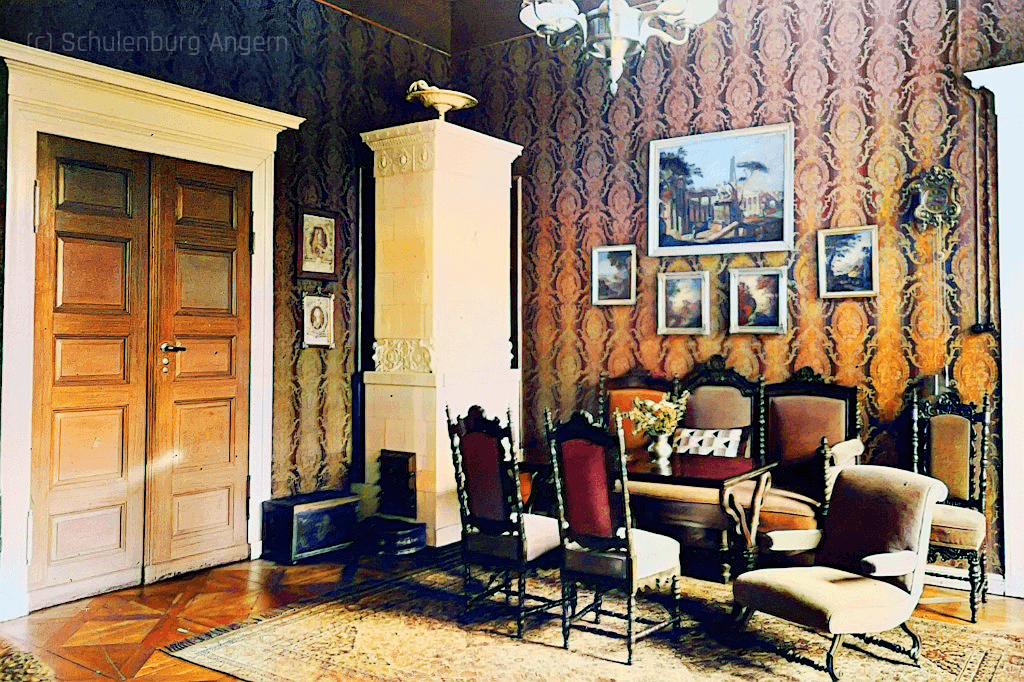

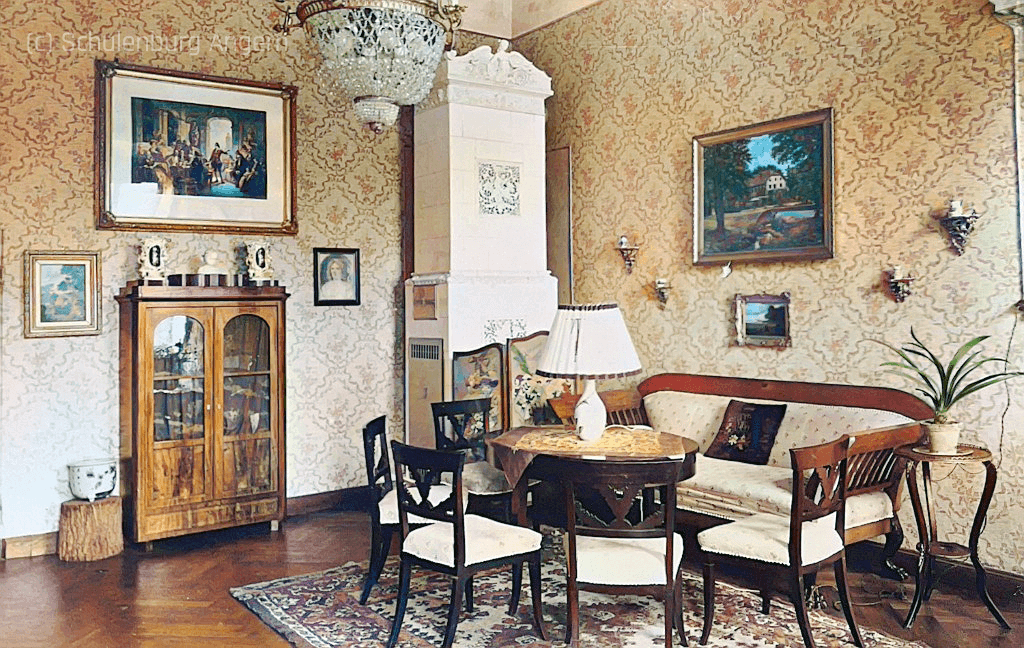

Die bauliche Umgestaltung des Herrenhauses in Angern in den Jahren um 1843 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Nutzung und Raumordnung des Hauses. Unter den Nachfahren des Generals Christoph Daniel von der Schulenburg wurde das barocke Erscheinungsbild durch klassizistische Elemente überformt, die sich sowohl in der Fassadengestaltung als auch in der Raumgliederung widerspiegeln.Es dominierte eine hell verputzte Fassade und eine vereinfachte Tür- und Fensterrahmung.

Diese Elemente spiegeln die Orientierung am Ideal der "edlen Einfachheit" wider, wie sie seit Winckelmann als Leitbild klassizistischer Baukunst galt. Dieser Umbau ist im Kontext der Adelsgeschichte des 19. Jahrhunderts als Ausdruck einer funktionalen Anpassung und bürgerlich geprägten Repräsentationskultur zu verstehen.

Der Raum links neben dem Gartensaal Anfang des 20. Jahrhunderts (KI coloriert)

- Details

- Kategorie: Schloss

Vom höfischen Tableau zur rationalisierten Wohnwelt: Die Wohn- und Funktionsräume des Schlosses Angern spiegeln in exemplarischer Weise den sozialen und kulturellen Wandel des Adels im langen 18. Jahrhundert wider. Zwischen dem Rokoko-inspirierten Repräsentationskonzept unter General Christoph Daniel von der Schulenburg (†1763), der verwaltungstechnisch durchrationalisierten Ordnung unter Friedrich Christoph Daniel (†1821) und dem klassizistischen Umbau unter Edo von der Schulenburg (ab 1841) lassen sich klare strukturelle und ästhetische Entwicklungslinien feststellen. Die verfügbaren Inventare von 1752 (Rep. H 76) und 1821 (Rep. H 79) sowie die bau- und kulturgeschichtliche Beschreibung um 1845 erlauben eine vergleichende Analyse der sich wandelnden Raumfunktionen.

- Details

- Kategorie: Schloss

Ein Bau im Schatten der Mängel: Der Schlossneubau in Angern 1737–1739 als Spiegel barocker Baupraxis: Der barocke Neubau des Schlosses Angern in den Jahren 1737 bis 1739 stellt ein instruktives Beispiel für die Spannungsfelder adeliger Repräsentation, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und administrativer Kontrolle im 18. Jahrhundert dar. Die erhaltenen Berichte von Oberamtmann Croon an Christoph Daniel von der Schulenburg (Rep. H Angern Nr. 336) erlauben eine detailreiche Rekonstruktion des Baugeschehens, die sowohl Planungs- und Ausführungsmängel als auch die sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen offenlegen.

Unterkategorien

Geschichtlicher Überblick

Das Wasserschloss Angern blickt auf eine über 700-jährige Geschichte zurück und war Sitz des altmärkischen Uradelsgeschlechts von der Schulenburg – ein Ort politischer Macht, wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Repräsentation vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.

Burg Angern

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs. Hinweis: Die Überreste der Burg befinden sich in Privatbesitz und sind nicht öffentlich zugänglich.

Die Hauptburg

Die Hauptburg von Angern war eine nahezu quadratische Inselanlage mit ringförmigem Wassergraben, massivem Bruchsteinsockel und einer ursprünglich bis zu 8 Meter hohen Wehrmauer. Der östliche Palas übernahm zugleich die Funktion der Ringmauer und enthielt bauzeitliche Tonnengewölbe, die bis heute erhalten sind. In Kombination mit dem Wehrturm auf der separaten Turminsel bildete die Hauptburg ein gestaffeltes Verteidigungssystem, das typisch für hochmittelalterliche Wasserburgen in der Altmark war.

Der Palas

Der Palas der Burg Angern wurde um 1340 errichtet und bildet das zentrale Wohn- und Verwaltungsgebäude der Hauptburginsel. Sein Erdgeschoss ist vollständig tonnengewölbt, mit asymmetrischen Ziegelansätzen, bauzeitlichen Fensteröffnungen und einem original erhaltenen Umkehrgang. Die Außenmauern bestehen aus roh gebrochenem Feldstein, die Innenstruktur aus Ziegelmauerwerk – eine für hochmittelalterliche Wasserburgen der Altmark typische Kombination. Archäologische und bauhistorische Befunde belegen eine kontinuierliche Nutzung ohne barocke Überformung.

Die Turminsel der Burg

Die Turminsel von Angern war baulich vom Palas getrennt und durch einen eigenen Abschnitt des Wassergrabens gesichert. Im Zentrum stand der achtgeschossige Bergfried aus Bruchstein mit bis zu 2,50 Meter starken Mauern, dessen Erdgeschoss vollständig erhalten ist. Angrenzend befanden sich zwei Tonnengewölbe und ein funktionierender Brunnen, was auf eine autarke Nutzung und strategische Bedeutung als Rückzugsort im Verteidigungsfall hinweist.

Befunde der Burg

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in Sachsen-Anhalt stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar.

Geschichte des Schlosses

Die Geschichte des Schlosses Angern beginnt mit der Errichtung einer Wasserburg im Jahr 1341, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach zerstört und wiederaufgebaut wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Anwesen im 18. Jahrhundert unter Christoph Daniel von der Schulenburg zu einem barocken Schloss umgestaltet und blieb bis 1947 im Besitz der Familie von der Schulenburg.

Rundgang

Der digitale Rundgang durch das Wasserschloss Angern führt Besucher durch die geschichtsträchtigen Räume und Gänge eines altmärkischen Adelssitzes und bietet dabei faszinierende Einblicke in Architektur, Alltagskultur und Repräsentation – von der barocken Gartenachse über die historischen Wohnbereiche bis hin zum historischen Dachstuhl.

Gut Vergunst

Das Gut Angern-Vergunst war ein bedeutender Teilbesitz des Schulenburgschen Familienkomplexes in der Altmark, dessen Erwerb durch Christoph Daniel von der Schulenburg 1738 die territoriale und wirtschaftliche Einheit des Majorats Angern entscheidend festigte.