Die Vorburg der Burg Angern: Funktionsanalyse und historische Rekonstruktion unter der Annahme mittelalterlicher Vorgängermauern (ca. 1350). Die Vorburg der Burg Angern, wie sie auf einem barockzeitlichen Plan um 1760 dargestellt ist, weist eine markante rechteckige Struktur mit drei langgestreckten Wirtschaftsgebäuden und zwei freistehenden Bauten auf. Auf Grundlage architektonischer Analyse, funktionaler Einteilung sowie typologischer Vergleiche mit anderen mitteleuropäischen Burganlagen lässt sich begründet rekonstruieren, dass die barocken Gebäude auf der Struktur und dem Grundriss einer hochmittelalterlichen Vorburg basieren. Die folgenden Ausführungen widmen sich der Rekonstruktion dieser früheren Vorburg unter der Annahme eines Baubestandes aus der Zeit um 1350.

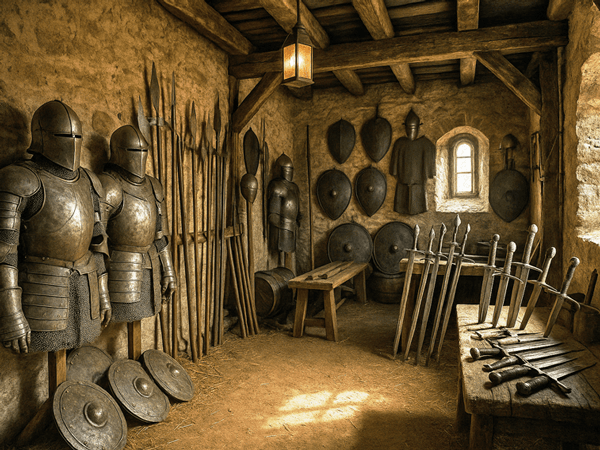

Innenhof der Vorburg Angern mit Wirtschaftsgebäuden (KI-Rekonstruktion)

Diese Aussage erlaubt es, die Existenz einer funktional genutzten Vorburgstruktur bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zu belegen. Sowohl das Brauhaus als auch der Viehstall und das Pforthäuschen sind typische Elemente einer ökonomisch genutzten Vorburg, die außerhalb der befestigten Kernanlage lagen. Das Pforthäuschen, das statt eines klassischen Torhauses den Zugang regelte, hebt sich dabei als einfachere, aber gezielt eingesetzte Zugangskontrolle ab.

Historischer Kontext und Funktion von Vorburgen im 14. Jahrhundert

Vorburgen erfüllten im Mittelalter eine zentrale Funktion innerhalb der Gesamtstruktur von Burganlagen. Sie dienten der funktionalen Entlastung der Kernburg und nahmen vorrangig wirtschaftliche und infrastrukturelle Aufgaben wahr. Typischerweise beherbergten sie Stallungen, Werkstätten, Vorratsspeicher, Gesindeunterkünfte, gelegentlich auch Backhäuser, Brauereien und Torwachen zur Zugangskontrolle. Ihre räumliche Abgrenzung zur repräsentativen Hauptburg ermöglichte eine klare Trennung zwischen wirtschaftlichem Betrieb und herrschaftlicher Repräsentation.

Baulich waren Vorburgen zumeist weniger massiv befestigt als die Kernburgen und bestanden häufig aus Gebäuden in Fachwerkbauweise, ergänzt durch Bruchsteinmauern und einfache hölzerne Wirtschaftsgebäude. Aufgrund ihrer primären Funktion als Wirtschaftsareale waren sie in der Regel offener angelegt, mit großzügigen Innenhöfen zur Beweglichkeit von Mensch, Tier und Wagen.

In Deutschland lassen sich für das 14. Jahrhundert zahlreiche vergleichbare Anlagen nachweisen. Hervorzuheben sind etwa die Burg Dankwarderode in Braunschweig, die Burg Querfurt oder Schloss Goseck, bei denen jeweils klar gegliederte Vorburgen mit rechteckigem Grundriss und funktional differenzierter Bebauung dokumentiert sind. Diese Beispiele zeigen, dass sich die typologische Grundform der Vorburg – als rechteckig umschlossener Wirtschaftshof mit getrenntem Zugangssystem – im Hoch- und Spätmittelalter überregional etabliert hatte.

Architektonische Analyse der Vorburg von Angern (1760)

Die barockzeitliche Skizze zeigt eine rechteckige Hofanlage mit drei klar ausgeprägten Flügeln (Nord-, West- und Südflügel) sowie zwei freistehenden Gebäuden. Im Osten ist die Vorburg durch eine Schneise zum Wassergraben geöffnet, die als Tränke diente. Die Brücke zur Hauptburg liegt nordöstlich, direkt am Nordflügel. Zwischen West- und Südflügel besteht eine südwestliche Durchfahrt. Nordwestlich befindet sich ein freistehendes Gebäude, vermutlich mit Zugang zum Dorf. Im Innenhof steht ein weiteres freies Bauwerk, das noch heute erhalten ist – möglicherweise ein Backhaus oder ein Brunnenhaus.

links: Gelände der Vorburg mit umfassenden Gebäuden - Karte um 1760

Unter der Annahme, dass die barocken Gebäude im 17. und 18. Jahrhundert auf mittelalterlichen Vorgängermauern errichtet wurden, lässt sich eine funktionale und bauliche Kontinuität annehmen. Diese Struktur entspräche dem Typus eines funktionalen Vierseitenhofs mit offener Wirtschaftsorientierung:

Nordflügel

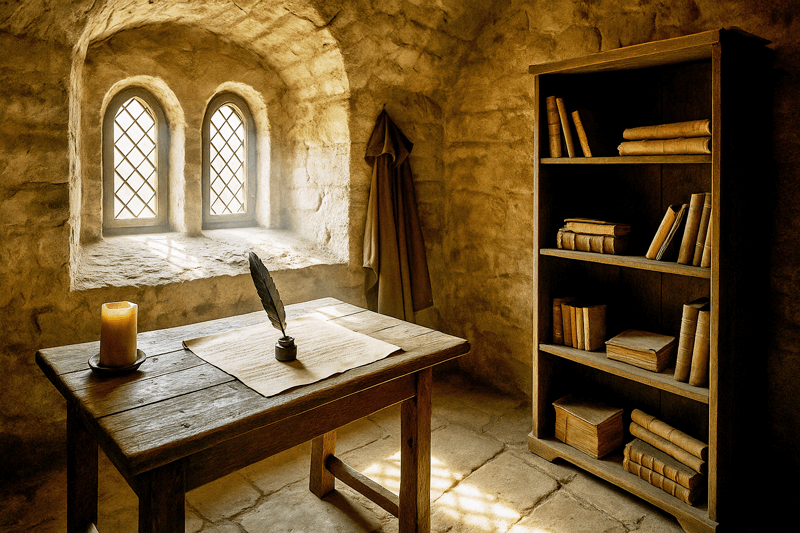

Der Nordflügel diente vermutlich als Speicher- und Kontrollgebäude. Aufgrund seiner Lage an der nordöstlichen Ecke der Vorburg, in unmittelbarer Nähe zur Brücke über den Wassergraben, ist davon auszugehen, dass er eine zentrale Rolle in der internen Zugangskontrolle zur Hauptburg spielte. Im Erdgeschoss könnte ein offener Durchgang zur Brücke und zugleich ein innerer Verbindungsgang in Richtung des nördlich vorgelagerten Dorfes bestanden haben. Darüber hinaus bot sich der Nordflügel durch seine Länge und Ausrichtung für die Lagerung von Getreide und anderen haltbaren Gütern an. Ein Obergeschoss mit Galerie, wie es aus typologisch verwandten Anlagen bekannt ist (vgl. Heldrungen), wäre zur Belüftung und Trocknung von Vorräten geeignet gewesen.

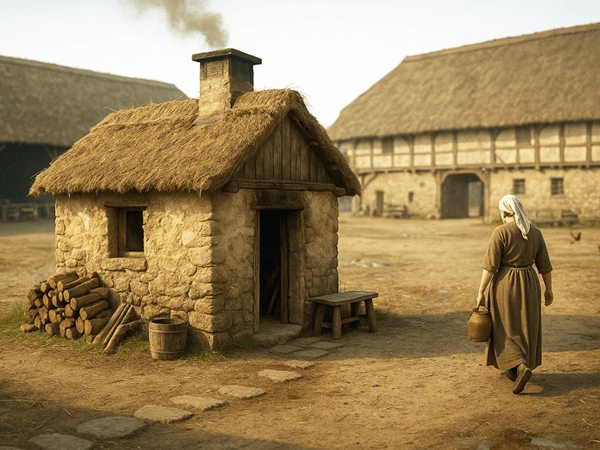

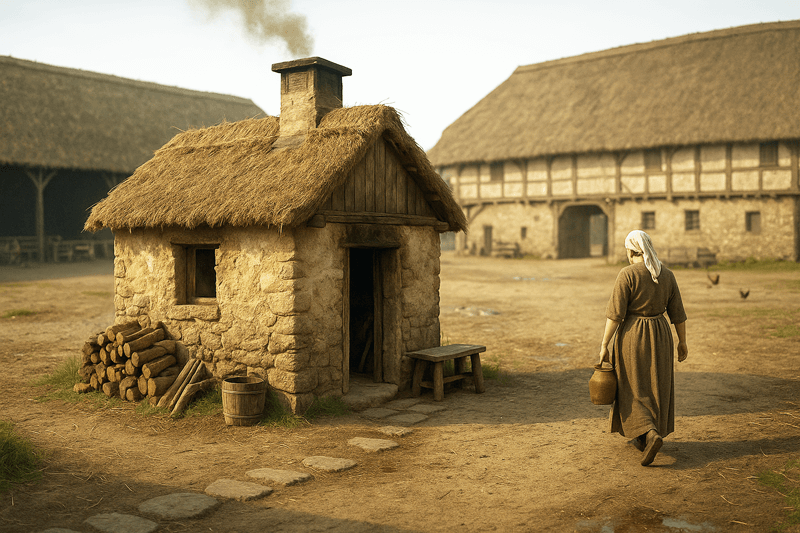

Nördlich vorgelagertes Gesindehaus: Ein auffälliges, freistehendes Gebäude befindet sich am nordwestlichen Rand der Vorburg, außerhalb des dreiseitig umbauten Hofes, jedoch innerhalb des erweiterten Vorburgareals. Aufgrund seiner isolierten Lage, kompakten Größe und funktionalen Trennung von den zentralen Wirtschaftsgebäuden ist es wahrscheinlich als Gesindehaus zu interpretieren. Es diente vermutlich der Unterbringung einfacher Dienstboten, Tagelöhner oder Wächter, die nicht dauerhaft im Wirtschaftshof tätig waren, sondern von außen kamen – etwa aus dem angrenzenden Dorf Angern. Die Position nahe dem vermuteten Hauptzugang vom Dorf zur Vorburg deutet auf eine intendierte soziale Distanzierung hin: Das Gesindehaus war Teil der wirtschaftlichen Infrastruktur, jedoch bewusst abgesetzt von Stallungen, Brauhaus und Speichern. Vergleichbare Lösungen finden sich bei anderen Altmark-Burgen, etwa in Beetzendorf oder Tangeln, wo einfache Gesindehäuser ebenfalls an den Randzonen der Vorburgen positioniert waren. Solche Gebäude erfüllten nicht nur funktionale, sondern auch soziale Aufgaben im räumlichen Gefüge spätmittelalterlicher Gutsorganisation.

Vermutete Lage des Gesindehauses außerhalb der Vorburg

Westflügel

Der Westflügel ist als funktionaler Begrenzungsbau anzusehen, der vorwiegend der Unterbringung des niederen Gesindes sowie von Vorräten diente. Aufgrund fehlender Durchgänge diente er nicht der Durchfahrt, sondern bildete mit seinem massiven Baukörper eine schützende Abgrenzung zur westlich gelegenen Außenstruktur, also zum angrenzenden Dorf oder den zugehörigen Wirtschaftsflächen. In ihm könnten einfache Schlafplätze, Gerätschaften oder saisonale Lagerbestände untergebracht gewesen sein. Seine schlichte Bauweise und Orientierung zum Hof legen eine rein dienende Funktion nahe.

Südflügel

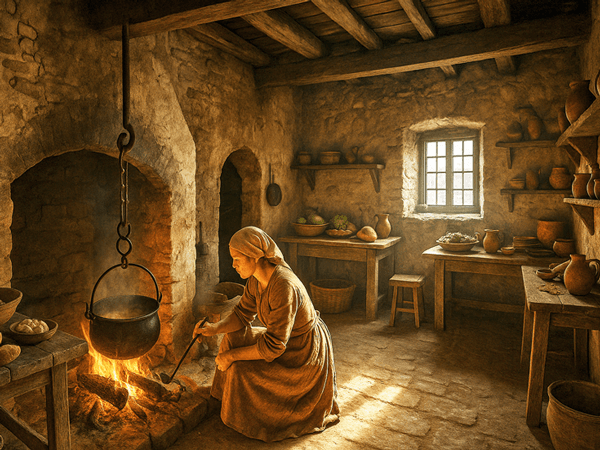

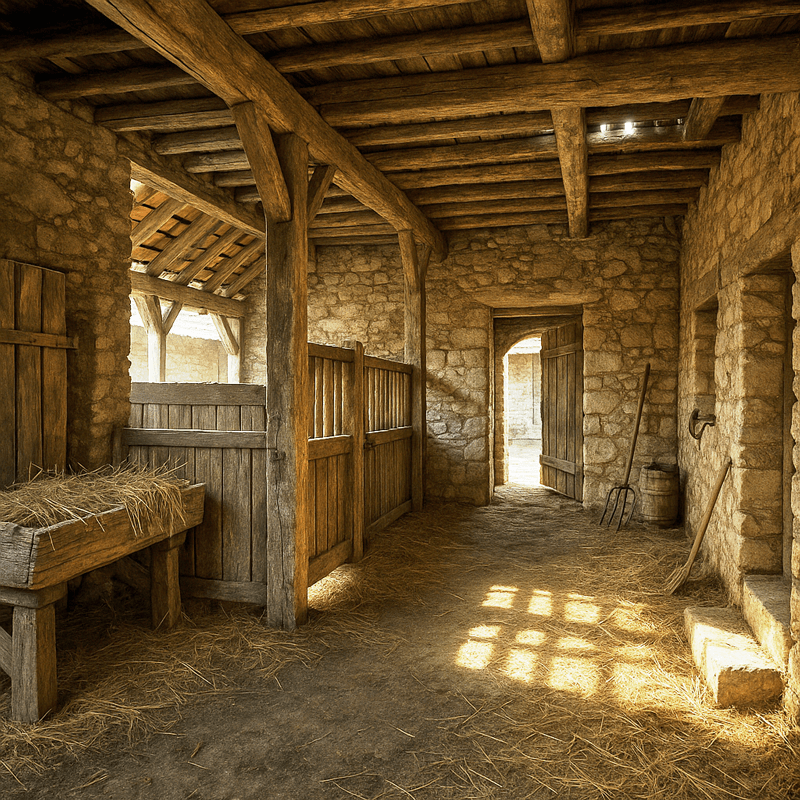

Im Südflügel waren nachweislich Stallungen und Schweineställe untergebracht. Moderne Fotodokumente belegen, dass dieser Gebäudeflügel noch bis ins 20. Jahrhundert tierwirtschaftlich genutzt wurde. Bereits für die Zeit um 1350 ist eine entsprechende Funktion anzunehmen. Die Ausrichtung zur Sonne sowie die gute Erreichbarkeit vom südwestlichen Zugang aus sprechen für eine bewusste Zuordnung der Stallungen in diesen Flügel. Innen befanden sich wohl Trennwände, Futterstellen, Vorratskammern für Heu und Stroh sowie ein separater Zugang zur Mistabfuhr.

Südwestliche Durchfahrt: Die einzige direkt erkennbare Zufahrt zur Vorburg befand sich an der Südwestecke – zwischen dem West- und dem Südflügel der Hofanlage. Dieser Zugang war ausreichend breit angelegt, um den täglichen Transport von Fuhrwerken, Zugtieren und Vieh zu ermöglichen. Seine Lage in Richtung der angrenzenden Felder und Wirtschaftsflächen im Südwesten deutet auf eine klare funktionale Trennung hin: Hier erfolgte der Zugang von den landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Vorburg, insbesondere zur Anlieferung von Erntegut, Brennholz, Futter oder Dung. Architektonisch handelte es sich vermutlich um eine einfache Holztorkonstruktion, bestehend aus zwei verschließbaren Flügeln, möglicherweise ergänzt durch einen Riegelbalken oder einen hölzernen Schlagbaum. Die Positionierung an der Außenecke erlaubte es, den Bewegungsfluss zwischen Feld und Hof gut zu kontrollieren, ohne die Verteidigungsstruktur der Burg zu beeinträchtigen.

Tränke (Ostseite): An der Ostseite der Vorburg öffnete sich der Hof zu einer leicht geneigten, in das Erdreich eingeschnittenen Schneise, die direkt in den Wassergraben führte und zu DDR-Zeiten entfernt und durch eine Mauer ersetzt wurde. Diese sogenannte Tränke war funktional für die Versorgung von Zug- und Nutztieren mit Frischwasser. Der Abgang war mit Feldsteinen befestigt, um das Abrutschen bei Nässe zu verhindern. Solche Tränkstellen sind aus zahlreichen ländlichen Wirtschaftsbereichen des Mittelalters belegt und waren essenzieller Bestandteil tierhaltender Hofstrukturen.

Innenhofgebäude

Das freistehende Gebäude im Zentrum des Innenhofs der Vorburg von Angern ist bis heute erhalten und stellt ein zentrales bauhistorisches Zeugnis der mittelalterlichen Wirtschaftsstruktur dar. Seine zweigeschossige Bauweise, der massive rechteckige Grundriss sowie die freistehende Lage innerhalb des Hofes sprechen gegen eine Nutzung als einfaches Back- oder Nebengebäude. Vielmehr deuten diese Merkmale auf die Funktion eines Brauhauses hin – eine Einrichtung, die auf größeren Gütern ab dem Hochmittelalter häufig anzutreffen war. Ein solches Brauhaus hätte im Erdgeschoss über eine gemauerte Feuerstelle, Braukessel, Gärbottiche und Arbeitsflächen verfügt, während im Obergeschoss die Lagerung und Trocknung von Malz, Hopfen und Getreide erfolgte. Die vertikale Trennung von Heiz- und Lagerbereich entsprach nicht nur dem funktionalen Ablauf des Brauprozesses, sondern trug auch zur Brandsicherheit bei – ein wesentlicher Grund dafür, dass Brauhäuser häufig separiert vom restlichen Gebäudebestand errichtet wurden.

Vermutete Lage des Brauhauses der Vorburg Angern

Die Annahme wird durch eine Quelle aus der Dorfchronik Angern untermauert, die sich im Gutsarchiv befindet. Dort heißt es um 1650:

„Außer dem mangelhaften Brauhause ohne den geringsten Inhalt und einem Dach- und Fachlosen Viehstall nur noch das Pforthäuschen stand.“

Dieser Eintrag belegt nicht nur die Existenz eines Brauhauses innerhalb der Vorburg, sondern zeigt auch, dass es selbst nach dem baulichen Verfall anderer Einrichtungen als eines der letzten Gebäude erhalten geblieben war. Angesichts der baulichen Merkmale des erhaltenen Gebäudes und der schriftlichen Überlieferung spricht vieles dafür, dass es sich um das ursprüngliche Brauhaus der mittelalterlichen Vorburg handelt – ein seltenes Beispiel für die bauliche Kontinuität wirtschaftlicher Infrastruktur vom 14. bis ins 17. Jahrhundert und darüber hinaus.

Brauhaus im Innenhof der Vorburg

Stalltrakt der Vorburg Angern im 14. Jahrhundert (KI-Rekonstruktion)

Backhaus der Vorburg der Burg Angern

Bauweise und Materialien im 14. Jahrhundert

Die Gebäude dürften um 1350 größtenteils in Fachwerk mit steinernen Fundamenten errichtet worden sein. Stallungen und Speicher nutzten Bruchsteinmauern zur Kühlhaltung. Die Tränke wurde aus pragmatischen Gründen offengehalten. Der Zugang war durch ein Doppeltor gesichert. Holz war Hauptmaterial für Tore, Fensterläden und Dachtragwerke. Ziegeldächer waren in dieser Region ab dem 14. Jh. verbreitet.

Die Abwesenheit eines aufwendig gestalteten Torhauses in Angern verweist zudem auf eine eher pragmatische Verteidigungsstrategie, wie sie bei wirtschaftlich genutzten Niederungsburgen häufig anzutreffen ist. Auch dies spricht für eine eigenständige Vorburgzone, die nicht Teil des repräsentativen oder wehrhaften Kernbereichs war.

Bedeutung und Forschungsbedarf

Die Vorburg von Angern besitzt erhebliche baugeschichtliche Bedeutung, da sie trotz der weitgehenden Zerstörung der Gesamtanlage in Teilstrukturen überliefert und zugleich archivalisch eindeutig belegbar ist. Ihr typologischer Aufbau folgt dem überregional verbreiteten Muster funktionaler Peripherzonen hoch- und spätmittelalterlicher Wasserburgen und bezeugt eine klare Trennung zwischen wirtschaftlicher Vorzone und befestigter Kernburg. Der besondere Quellenwert dieser Anlage liegt in der außergewöhnlich deutlichen Differenzierung von Versorgungs- und Repräsentationsbereich, wie sie in dieser Klarheit nur selten dokumentiert ist.

Ein erheblicher Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der westlich vorgelagerten Vorburgzone, in der sich laut Überlieferung das Pforthäuschen, das Brauhaus und ein Viehstall befanden. Eine gezielte archäologische Untersuchung dieser Fläche könnte wertvolle Erkenntnisse über die genaue Ausdehnung, bauliche Beschaffenheit und funktionale Zonierung der Vorburg erbringen. Dabei wäre insbesondere die Analyse von Mauerfundamenten, Brandschichten und Nutzschichten im Bereich des erhaltenen Brauhauses von hoher Aussagekraft.

Darüber hinaus erscheint eine vergleichende Untersuchung weiterer Vorburgen der Altmark – etwa in Beetzendorf, Tangeln oder Apenburg – im Rahmen einer typologischen Studie sinnvoll, um regionale Bauformen, Nutzungsmuster und Entwicklungsphasen gegenüberzustellen.

Schlussbetrachtung

Die barockzeitliche Vorburg von Angern weist klare Merkmale eines wirtschaftlich genutzten Vierseitenhofes auf, dessen Ursprünge mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine mittelalterliche Anlage um 1350 zurückgehen. Die Struktur, Raumaufteilung und Funktionaltrennung entsprechen typologischen Parallelen anderer Burgen Mitteleuropas. Die Hypothese von Vorgängermauern wird durch die Gebäudestellung, die Durchfahrtsachsen sowie die Tränke am Wassergraben gestützt.

Der Krug in Angern: Planung, Bau und Funktion im Kontext der Gutswirtschaft um 1740

Die Einrichtung eines neuen Kruges in Angern in den späten 1730er Jahren war Teil einer gezielten wirtschaftlichen Konsolidierung und Strukturierung des Gutsbetriebs unter Christoph Daniel von der Schulenburg. Die archivalischen Quellen Rep. H Nr. 409 und Nr. 412 dokumentieren detailliert die Planungsphase, ökonomischen Erwägungen und architektonischen Zielvorgaben dieses Vorhabens. Ergänzt durch kartografisches Material um 1740 lässt sich das Projekt historisch und topografisch präzise fassen.

Lage und städtebauliche Einbindung: Ausgangspunkt der Überlegungen war der Wunsch, den neuen Krug in unmittelbarer Nähe zum Dorfkern, jedoch in gewisser Distanz zum adeligen Hof zu errichten. In Rep. H Nr. 409 (Punkt 13) heißt es ausdrücklich, der Krug solle „nicht ganz bis an das Viehhaus kommen, sondern wenigstens eine Ruthe weit davon bleiben“. Als möglicher Standort wird das Umfeld des sogenannten Schafhauses benannt – eine Randlage, die zugleich Anschluss an die Verkehrsachsen ermöglichte.

rot markiert vermutete Lage des Krugs in Angern (Karte von 1740)

Ein Gebäude auf einer Karte von etwa 1740 entspricht exakt dieser Beschreibung: Es liegt am Übergang zwischen Dorf und Gutshof, ist freistehend, von einem rechteckig gegliederten Garten begleitet und städtebaulich so positioniert, dass es den Publikumsverkehr aufnehmen konnte. Der Gartenbereich unmittelbar östlich des Gebäudes unterstreicht die Selbstversorgung und Nutzungsvielfalt des neuen Kruges.

Baukonzept und Funktionalität: Die Quelle aus Nr. 409, Punkt 30, liefert eine bemerkenswert detaillierte Bauanweisung: Das Gebäude sollte im Erdgeschoss über „2 Stuben und Kammern mit einer Küche“, im Obergeschoss über ein „Erckner“ mit einer „hübschen Stube und Kammer“ für Gäste verfügen. Ein „Keller unter dem Hause“ sowie ein Stall „vor ein Pferd oder sechse“ komplettierten die funktionale Ausstattung. Ziel war es, einen repräsentativen, aber wirtschaftlich tragfähigen Krug zu errichten, der sowohl die Versorgung des Dorfes als auch die Aufnahme fremder Reisender sicherstellen konnte. Dass der Bau letztlich durch die Herrschaft selbst erfolgen sollte, ergibt sich aus der Einsicht, dass kein geeigneter Pächter – insbesondere nicht der genannte Unterberg – in der Lage war, ein „recht Haus aufzubauen“. Damit manifestiert sich das Projekt als Beispiel für ein gutsherrliches Investitionsmodell im vorindustriellen Raum: Der Bau wurde herrschaftlich finanziert, das Objekt danach verpachtet, mit dem Ziel, regelmäßige Einnahmen über Grund- und Krugzins zu generieren.

Ökonomischer Kontext und Verdrängung konkurrierender Krüge: Die Maßnahme war Teil eines umfassenderen fiskalischen Konzepts, wie Rep. H Nr. 412 belegt. Dort wird das Ziel formuliert, „zwei Krüge, die nichts geben, einzuziehen“ und durch einen einzigen, leistungsfähigen Krug zu ersetzen. Kalkuliert wurde mit Baukosten von „4–500 Talern“ bei einer erwarteten jährlichen Einnahme von „10–12 Talern Grund- und Krugzins“. Sollte sich lokal kein Pächter finden, wurde eine öffentliche Ausschreibung über Intelligenzzettel vorgeschlagen – ein Vorgehen, das den marktwirtschaftlichen Charakter des Projekts betont.

Schlussfolgerung: Der Krug in Angern stellt ein charakteristisches Beispiel für die Verschmelzung von Wirtschaftspolitik, Bauplanung und dörflicher Infrastruktur unter einer barocken Gutsherrschaft dar. Die Quellen belegen nicht nur die planerischen und finanziellen Aspekte, sondern auch die sozialen Implikationen: Die Konzentration der Ausschankrechte, die Bindung an das Gut und die Integration in die dörfliche Struktur machten den Krug zu einem strategischen Element im Netzwerk herrschaftlicher Kontrolle und Einnahmengenerierung. Die kartografisch fassbare Umsetzung dokumentiert die praktische Ausführung dieser Zielsetzung – der Krug wurde Realität.

Quellen

- Biller, Thomas: "Burgen im Mittelalter", Darmstadt 2005.

- Evers, Ulrich: "Vorburgen in Mitteleuropa: Struktur und Funktion", in: Burgenforschung 18 (2012), S. 85–112.

- Niemitz, Jan: "Burganlagen in der Altmark und ihre Entwicklung", Magdeburg 1998.

- Denecke, Dietrich: "Historische Kulturlandschaften in Mitteleuropa", Stuttgart 2004.

- Grundriss- und Befundvergleiche: Burg Gleichen, Burg Heldrungen, Burg Dankwarderode (Braunschweig), Schloss Goseck.

- Brigitte Kofahl: Dorfchronik Angern

- Heinrich Bergner: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt, Halle a. d. S., 1911.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen-Anhalt I, München / Berlin 1990.

- Vergleichsanlagen: Burgen Beetzendorf, Letzlingen, Apenburg (typologische Einordnung nach Danneil 1847).