Die Besitzgeschichte der Burg Angern ist ein exemplarisches Zeugnis für die Dynamik mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Herrschaftsverhältnisse im Erzstift Magdeburg. Ab dem 14. Jahrhundert lassen sich zahlreiche Wechsel der Lehnsträger, Verpfändungen und Erbteilungen nachweisen, die sowohl die politische Instabilität der Landesherrschaft als auch die wirtschaftlichen Interessen des Adels spiegeln. Besonders die Übernahme durch die Familie von der Schulenburg und deren interne Aufteilung des Besitzes dokumentieren eindrücklich die Auswirkungen des agnatischen Lehnrechts und der Pfandpraxis im spätmittelalterlichen Raum.

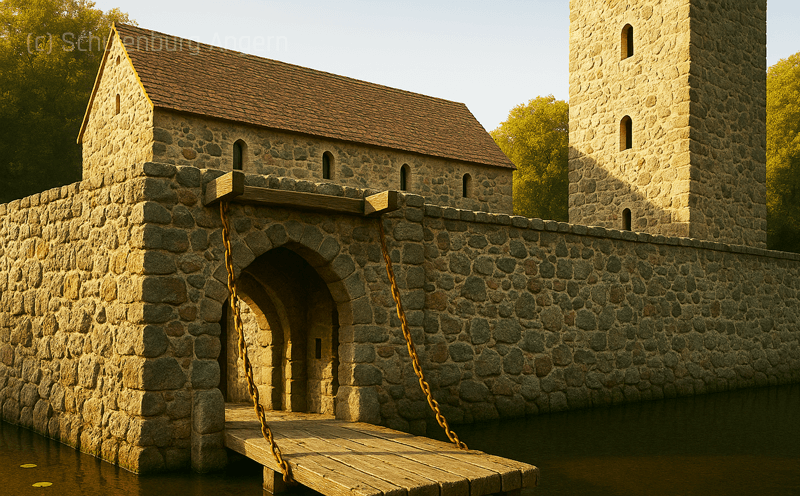

KI Rekonstruktion der westlichen Ringmauer mit vermuteter Zugbrücke, Palas und Bergfried

Frühe Lehnsträger und strategische Bedeutung (seit 1343)

Erstmals wird die Burg im Jahr 1343 als Besitz eines Gerlof von Brunhorcz (auch Brunhorst) erwähnt. Bereits 1363 erscheint Lüdecke von Grieben als Lehnsträger. Er war vermutlich kein Angehöriger der hochadeligen Familie von Grieben, sondern ein Ministerialer, der deren Namen angenommen hatte – ein im Spätmittelalter verbreitetes Phänomen, um Schutzverhältnisse oder soziale Nähe zu höheren Adelsfamilien zu markieren. 1370 sind Lüdecke von Grieben und zwei Söhne des Ritters Jakob von Eichendorf gemeinsam mit der Burg Angern belehnt. Diese Konstellation verweist auf die damalige Praxis mehrfacher Mitbelehnungen und gemeinsamer Haftung für strategisch wichtige Besitzungen im Grenzraum des Erzstifts.

Raubrittertum

Die Geschichte von Gebhard von Alvensleben auf der Burg Angern veranschaulicht exemplarisch die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Spannungen des späten 14. Jahrhunderts in Mitteldeutschland. Als Wasserburg mit einer zweigeteilten Struktur – Hauptburg und separater Turminsel – war sie ideal für Verteidigung und Machtdemonstration ausgelegt. In dieser Situation nutzte Gebhard von Alvensleben, der ab 1373 als Lehnsherr auftrat, die Burg nicht im Sinne landesherrlicher Stabilität, sondern als Basis für wiederholte Übergriffe auf Magdeburger Kaufleute. Er missbrauchte das Fehderecht zur persönlichen Bereicherung und trug damit zum Bild des “Raubritters” bei – einer Erscheinung, die in einer Zeit schwacher zentraler Gewalt vielerorts auftrat.

Die Reaktion folgte 1382 durch die aufstrebende städtische Macht Magdeburgs: Bürger der Stadt belagerten die Burg Angern erfolgreich und zwangen Gebhard zur Übergabe gegen eine Zahlung von 400 Mark Silber - umgerechnet etwa 700.000 Euro an heutiger Kaufkraft. Zwei Jahre später wurde die Anlage durch den neuen Erzbischof Albrecht IV. übernommen und in kirchlichen Besitz überführt. Dieses Ereignis spiegelt nicht nur die zunehmende Durchsetzungskraft städtischer Interessen gegenüber dem regionalen Adel wider, sondern zeigt auch, wie die Funktion von Burgen im ausgehenden Mittelalter zunehmend zwischen territorialem Herrschaftsinstrument, wirtschaftlichem Kontrollpunkt und Rückzugsort in Adelsfehden oszillierte. Die Burg Angern wurde so zum Schauplatz eines Machtwechsels, der die sich wandelnden Kräfteverhältnisse zwischen Adel, Kirche und Stadt im Spätmittelalter eindrücklich bezeugt. Gleichzeitig verdeutlicht der Vorfall, welche zentrale Rolle die Burg als Kontrollpunkt an einer wirtschaftlich sensiblen Verkehrsachse spielte – sowohl für adlige Eigeninteressen als auch für die territoriale Sicherung kirchlicher Herrschaft.

Pfandschaften und politische Instabilität (1391–1448)

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Burg mehrfach verpfändet – ein Hinweis auf die angespannte finanzielle Lage sowohl des Erzstifts als auch einzelner Lehnsträger. 1391 wurde Angern von Hermann von Standorf ausgelöst, jedoch bereits 1392 an Henning von Rengerslage für 800 Böhmische Gulden erneut verpfändet. Im Jahr 1403 erlangte Erzbischof Günter II. von Schwarzburg die Kontrolle über die Burg zurück, indem er sie von den Gebrüdern Albrecht und Cuno von Rengerslage einlöste. 1411 ging die Anlage als Pfand an Sander von Hermersdorf, der sie 1424 gegen 400 Rheinische Gulden an Margarethe und Diether von Zerbst sowie an die Ritter Bernhard und Werner von der Schulenburg übergab. Diese vielfachen Pfandübertragungen und Einlösungen verdeutlichen, wie selbst formal unfreie Lehen im Spätmittelalter faktisch als wirtschaftlich verwertbare Objekte behandelt wurden. Die Burg Angern diente dabei immer wieder als politisches und finanzielles Sicherungsinstrument innerhalb eines zunehmend flexiblen und instabilen Lehenssystems.

Pfandlehen waren im Spätmittelalter ein verbreitetes Instrument zur temporären Überlassung von Nutzungsrechten an Burgen, Dörfern oder Gerichten, ohne das Lehensverhältnis formell aufzugeben. Die Lehnshoheit blieb beim Landesherrn (hier dem Erzstift Magdeburg), während der Pfandnehmer gegen Zahlung einer Geldsumme die Einkünfte und die faktische Kontrolle über das Objekt erhielt. Diese Praxis diente häufig der kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung durch Landesherren oder hoch verschuldete Vasallen. Die rechtliche Trennung zwischen Lehen und Pfandrecht wurde dabei zunehmend aufgeweicht, sodass Pfandobjekte wie Angern faktisch wie veräußerliches Eigentum behandelt wurden – mit Zustimmung oder stillschweigender Duldung des Lehnsherrn. Vgl. dazu exemplarisch: Stefan Weiß, Lehnswesen und Pfandsystem im späten Mittelalter, in: Zeitschrift für historische Rechtsforschung 48 (2012), S. 127–153.

Dauerhafte Belehnung an die Familie von der Schulenburg (ab 1448)

In den folgenden Jahrzehnten wechselte die Burg Angern mehrfach den Besitzer. Erst 1448 wurde die Burg durch Lehnbrief des Erzbischofs Friedrich III. von Beichlingen dauerhaft an die Familie von der Schulenburg vergeben. Drei Söhne des Fritz (I) von der Schulenburg auf Beetzendorf - Busso, Bernhard und Matthias von der Schulenburg – wurden gemeinsam „zu rechtem männlichen Lehen“ mit der Anlage belehnt. Diese Formulierung bedeutete eine erblich-dynastische Belehnung in männlicher Linie, wie sie im späten Mittelalter zunehmend zur Sicherung familiärer Besitzkontinuität verwendet wurde. Die Brüder teilten das Lehen unter sich auf: Busso erhielt das Gut Vergunst, während Bernhard und Matthias die Burg Angern als gemeinsamen Wohnsitz nutzten, dabei jedoch getrennte Wirtschaftsbereiche (Gutshöfe) unterhielten. Aus dieser Aufteilung gingen im 15. Jahrhundert mehrere Linien der Familie des sogenannten „weißen Stammes“ hervor, die bis in die Frühe Neuzeit unterschiedliche Zweige in Angern und Umgebung repräsentierten. Im weiteren Verlauf der Jahrhunderte blieb die Burg im Besitz wechselnder Mitglieder dieser Familie, wobei sich Eigentumsrechte, Nutzungen und Wohnverhältnisse je nach Erbgang, Teilung oder Schuldenlage mehrfach verschoben.

Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg (1631)

Im Sommer 1631 wurde die Burg Angern im Zuge der Kampfhandlungen nach der Zerstörung Magdeburgs während des Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt. In einem nächtlichen Angriff wurde sie durch das berüchtigte Holksche Regiment unter Heinrich von Holk überfallen und niedergebrannt. Der Brand vernichtete große Teile des Dorfes Angern und der Burg; lediglich das Pforthäuschen, ein Viehstall ohne Dach und das Brauhaus blieben stark beschädigt erhalten (Dorfchronik Angern). Der 8-geschossige Turm, wurde beschädigt, aber erste im Jahr 1738 im Zuge des Neubaus des Schlosses durch Christoph Daniel bis zum Erdgeschoss abgetragen. Auf dem sumpfigen Gelände des heutigen Parks wurden nach dem Angriff Tote, Kugeln und Rüstungsteile gefunden – ein Hinweis auf ein gewaltsames Gefecht (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444). Auch die wirtschaftliche Infrastruktur Angerns wurde dauerhaft geschädigt: Die zuvor bestehenden Jahr- und Wochenmärkte kamen infolge der Zerstörung zum Erliegen. Holk war bereits im Jahr 1630 in der Altmark aktiv und setzte nach dem Fall Magdeburgs seine brandschatzenden Operationen in der Region fort, wie mehrere zeitgenössische Berichte belegen.

Übergangsphase: Ruine, Aufmauerung und Zwischenlösung (1631–1735)

Nach dem Abzug der Truppen begann ein langsamer und fragmentarischer Wiederaufbau, der sich offenbar über mehrere Jahrzehnte hinzog. Ab 1631 wurde die stark beschädigte Ringmauer der Hauptburg (vgl. Befunde E1 bis E4) abschnittsweise mit Ziegeln aufgemauert. Zusätzlich entstanden neuzeitliche Fenster (vgl. Befund E5 und E6) und offenbar damit verbunden auch mehrere Anbauten entlang der Innenseite der Ringmauer, wie heute noch am südöstlichen und westlichen Mauerabschnitt über dem originalen Bruchsteinsockel sichtbar ist. Diese Anbauten, in Kombination mit den beiden erhaltenen Erdgeschossgewölben des Palas (vgl. Befunde A1-A6) sowie die Reste des Bergfrieds (vgl. Befund F1-F4) sowie ein wirtschaftlich genutztes Nebengebäude mit Brunnenanschluss (vgl. Befunde G1-G6) dienten offenbar als provisorische Wohn- und Wirtschaftsbereiche, die während des Übergangs bis zum ersten barocken Neubau auf der Turminsel genutzt wurden.

Mauerbefund an der Südostseite der Hauptburg Angern: Bruchsteinsockel (um 1340) mit späterer Ziegelüberhöhung

Familie und Besitzsicherung in der Nachkriegszeit (1637–1650)

Der damalige Besitzer Henning III. von der Schulenburg (*1587–†1637) verblieb trotz der schweren Kriegsverwüstungen bis zu seinem Tod in Angern. In dieser Zeit soll er zeitweise seinen älteren Bruder Matthias V. von der Schulenburg (*1578–†1656) bei sich aufgenommen haben, der als Herr auf Beetzendorf und Altenhausen eine zentrale Rolle bei der Verwaltung des weitverzweigten Familienbesitzes während des Dreißigjährigen Krieges spielte. Nach dem Tod ihres Vaters Daniel I. von der Schulenburg hatten beide Brüder zunächst gemeinsam die Güter verwaltet, ehe sie diese aufteilten: Henning erhielt unter anderem Angern, Falkenberg, Kehnert und Schricke, während Matthias die Besitzungen Beetzendorf, Altenhausen, Emden und Hohenwarsleben übernahm.

Der Zustand der Burg im Jahr 1650

Nach dem Ende der Kampfhandlungen trat sein Sohn Heinrich XI. von der Schulenburg (*1621 †1691) das Erbe an. Im Jahr 1650 wurde die Kirchenvisitation im Haus Heinrichs XI. abgehalten, was auf eine zumindest provisorische Wiederbewohnung der Anlage hindeutet. Die bauliche Substanz war jedoch stark beschädigt. Besonders der alte Turm – vermutlich der mehrgeschossige mittelalterliche Bergfried – hatte zwar die Zerstörung von 1631 überstanden, wurde aber als statistisch gefährdet und kaum instandsetzbar beschrieben. Die Dorfchronik berichtet:

„Worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe absonderlich im Fundament sehr baufällig und viel zur Reparatur kosten möchte, auch dem Besitzer fast mehr schädlich als zuträglich.“

Diese Einschätzung verdeutlicht, dass der Turm zu diesem Zeitpunkt zwar noch stand, aber wegen seiner baulichen Risiken nicht mehr genutzt wurde. Damit markiert das Jahr 1650 einen Übergang: Die Burg war nicht mehr befestigt, aber auch noch nicht barock überformt – sie existierte als beschädigte, jedoch teilweise genutzte Ruinenanlage, in der einzelne Bauteile wie Keller, Stuben oder das Brauhaus weiterhin funktional waren.

Quellen

- Brigitte Kofahl: Dorfchronik Angern

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Angern Nr. 412, 444

- Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994

- Boockmann, Hartmut: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002

- Lehnsakten des Erzstifts Magdeburg, 14.–15. Jahrhundert