Die bauliche Umgestaltung des Herrenhauses in Angern in den Jahren um 1843 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der Nutzung und Raumordnung des Hauses. Unter den Nachfahren des Generals Christoph Daniel von der Schulenburg wurde das barocke Erscheinungsbild durch klassizistische Elemente überformt, die sich sowohl in der Fassadengestaltung als auch in der Raumgliederung widerspiegeln.Es dominierte eine hell verputzte Fassade und eine vereinfachte Tür- und Fensterrahmung.

Diese Elemente spiegeln die Orientierung am Ideal der "edlen Einfachheit" wider, wie sie seit Winckelmann als Leitbild klassizistischer Baukunst galt. Dieser Umbau ist im Kontext der Adelsgeschichte des 19. Jahrhunderts als Ausdruck einer funktionalen Anpassung und bürgerlich geprägten Repräsentationskultur zu verstehen.

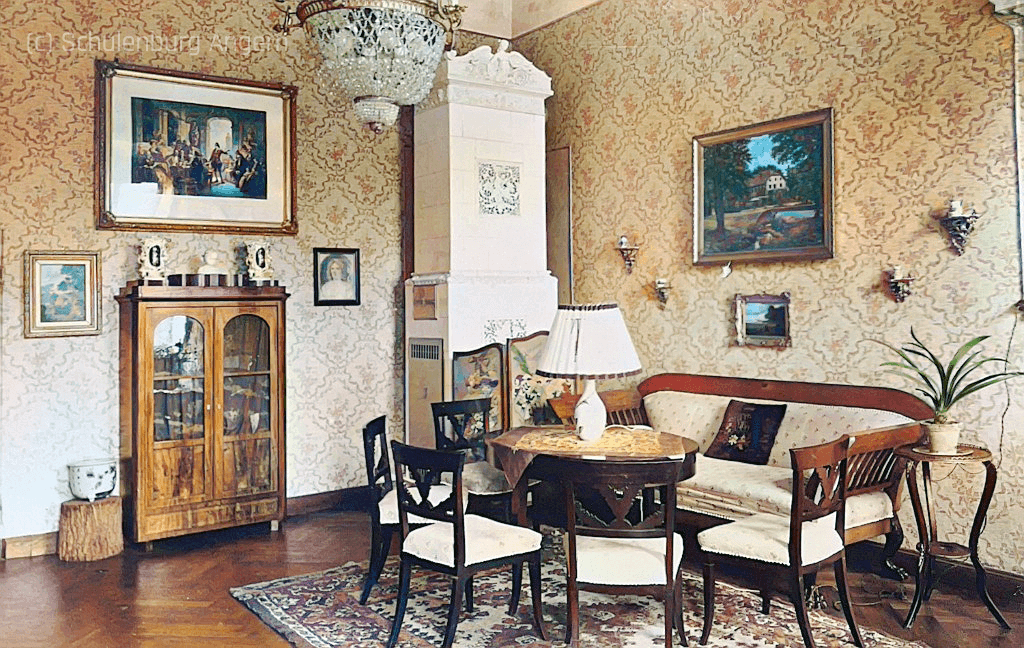

Der Raum links neben dem Gartensaal Anfang des 20. Jahrhunderts (KI coloriert)

Mit der Rückkehr Graf Edo Friedrich Christoph Daniel von der Schulenburg nach Angern im Jahr 1841 beginnt eine neue gestalterische Etappe in der Geschichte des Schlosses. Der junge Fideikommissherr, ausgebildet an den Universitäten Berlin und Bonn, beeinflusst durch seine Studienreisen nach Skandinavien und England sowie durch familiäre Beziehungen zum kunstsinnigen preußischen Hof, beginnt unmittelbar mit der baulichen und ästhetischen Überformung des barocken Herrenhauses. Das Ziel ist kein barocker Prachtentfaltung mehr, sondern eine gemäßigt klassizistische Repräsentationsform, die Ordnung, Disziplin und Rationalität verkörpert – im Geiste Schinkels und der preußischen Verwaltungskultur der 1840er Jahre.

Die Anlage ist weiterhin als Dreiflügelbau mit leicht zurückgesetzten Seitenflügeln organisiert. Doch das äußere Erscheinungsbild wird tiefgreifend verändert: Das einstige Ziegelwalmdach des Hauptflügels wird durch eine flach geneigte, vorkragende Verdachung ersetzt. Die Fassade erhält eine klare Gliederung mit Gesimsen und einem Mittelrisalit. Fensterrahmungen und klassizistische Rosetten aus Eisenguss gliedern die Frontflächen – Elemente, die an den sogenannten „römischen Villenstil“ erinnern, wie ihn Ludwig Persius für Potsdam entwickelte. Die Nähe zu diesem Stil ist kein Zufall: Edo von der Schulenburg war über seine Frau mit dem Hofmarschall Kurd von Schöning verbunden, dem Bauherrn der Villa Schöningen gegenüber Schloss Glienicke. Diese Verbindung prägte unübersehbar auch die Umgestaltung von Schloss und Park in Angern.

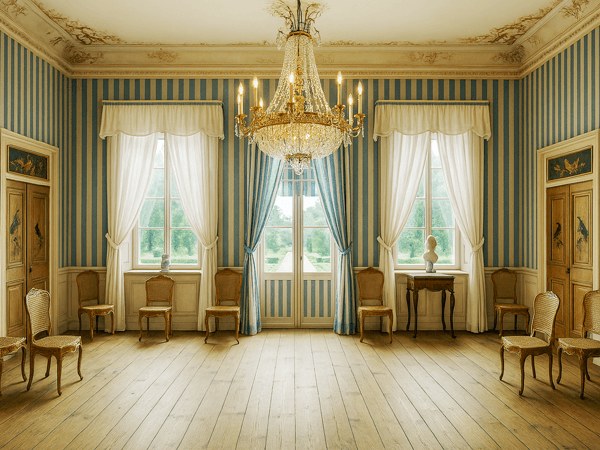

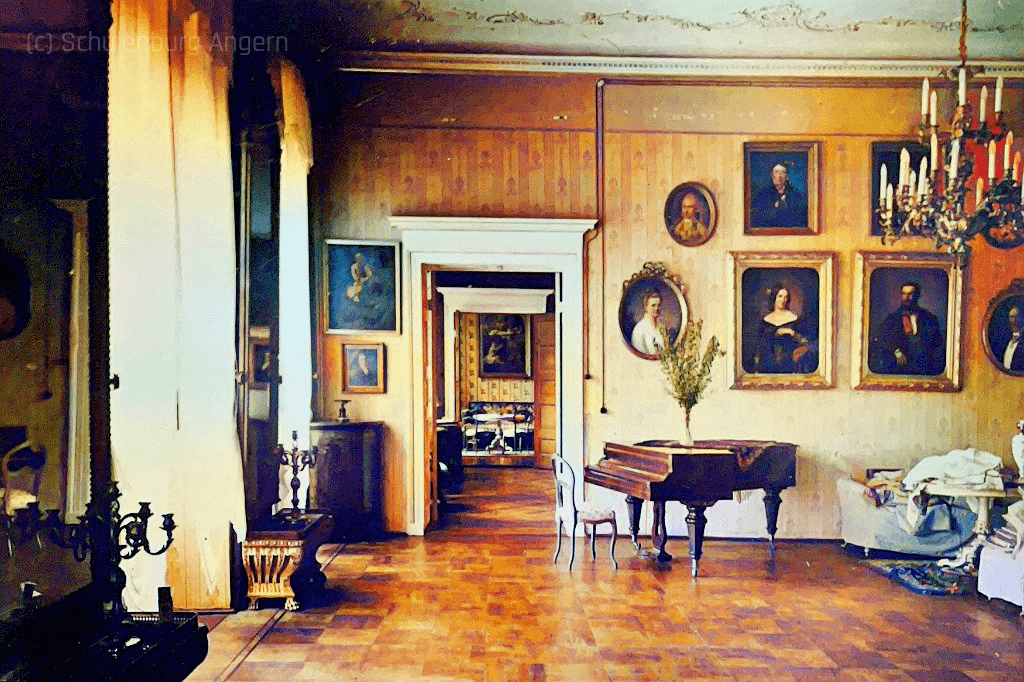

Der Besucher betritt das Schloss über eine nunmehr massiv ausgeführte Brücke über den Wassergraben, die die vormals hölzerne Zugbrücke ersetzt. Innen betritt man über das Vestibül zunächst den Gartensaal, dessen Wandflächen nun streng symmetrisch gegliedert sind. Die Ausstattung folgt klassizistischen Prinzipien: helle Wandfarben, klare Deckenstuckaturen, spiegelnde Böden und Ahnenporträts in ovalen und rechteckigen Rahmen. Eine der Wände ist mit Portraits des 18. Jahrhunderts besetzt, darunter Abbilder von Christoph Daniel von der Schulenburg sowie Generalfeldmarschall Johann Matthias von der Schulenburg – ein genealogisches Narrativ, das Kontinuität und Herrschaftslegitimation vermittelt.

Vom Gartensaal des Schlosses führte eine Freitreppe mit einem Geländer aus dem damals modernen Eisenguss versehen über eine steinerne Brücke hinaus in den Pleasure Ground mit einem einzigartigen Fächerbeet als gestalterisch überformter Übergangsraum zwischen Architektur und Landschaft. Während das barocke Gartenparterre allmählich zurücktrat, gewann der landschaftlich inspirierte Parkbereich mit geschwungenen Wegen, einzelnen Solitärbäumen, sanft modellierten Rasenflächen und gezielten Blickachsen zunehmend an Bedeutung. Der Pleasure Ground war als erweiterter Aufenthaltsraum im Freien gedacht – ein Ort für Spaziergänge, Gespräche und kontemplative Bewegung, in dem die klassizistische Idee der harmonischen Einheit von Natur, Kunst und Lebensführung unmittelbar erfahrbar wurde. Die Brücke selbst, nun mit einem filigranen Eisengussgeländer versehen, markierte symbolisch wie funktional die Schwelle zwischen Innenraumkultur und kultivierter Außenwelt.

Der Gartensaal im Erdgeschoss (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

Der Gartensaal führt über eine durchlaufende Achse in einen Damensalon und einen Herrensalon, jeweils ausgestattet mit Polstermöbeln aus gestreiften und floralen Stoffen, Mahagoni-Tischen, kleinen Wandspiegeln und Konsolen mit klassizistischen Vasen.

Der Damensalon zeigt die stilistische Mischung aus Klassizismus, Biedermeier und Historismus. Helle Tapeten mit Rankenmotiven, ein eleganter Sitzbereich und ein gläserner Kronleuchter schaffen eine intime, kultivierte Atmosphäre. Der weiß glasierte Kachelofen verbindet Funktion mit Zierkunst. Als Rückzugsort für Lektüre und Konversation spiegelt der Raum die geschlechtsspezifische Raumordnung und das neue Rollenbild adliger Frauen im 19. Jahrhundert wider.

Der Damensalon (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

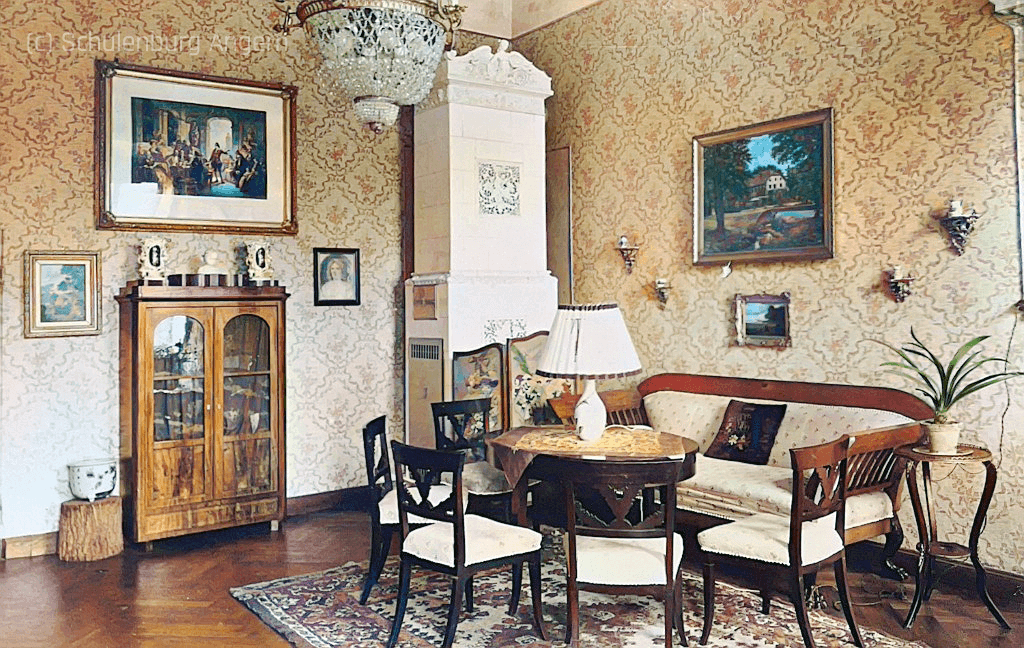

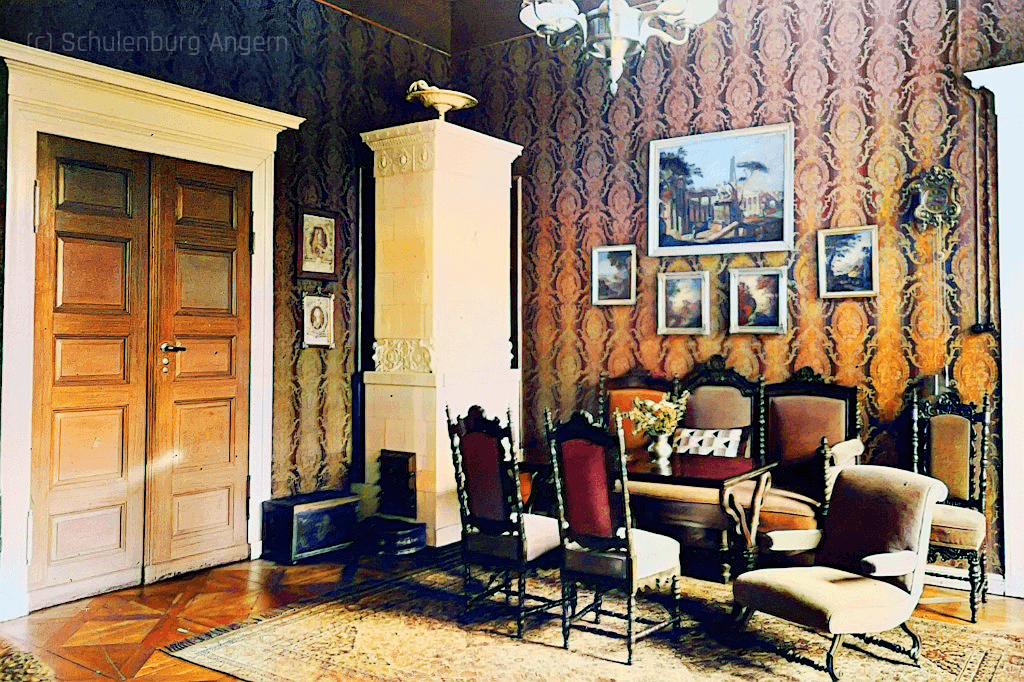

Der Herrensalon präsentiert sich als repräsentativer Raum des späten 19. Jahrhunderts mit antikisierendem Charakter. Eine großformatige Damasttapete im Palmettenmuster und ein klassizistischer Kachelofen prägen die Atmosphäre. Die Neorenaissance-Sitzgruppe mit geschnitzten Lehnen um einen schweren Holztisch betont die gediegene Eleganz. Landschaftsgemälde und Ruinenveduten mit Obelisken und Arkadien-Motiven aus dem 18. Jahrhundert verleihen dem Raum kontemplative Tiefe. Eine reich verzierte Wanduhr und das Tafelparkett mit Kassettenmuster ergänzen das anspruchsvolle Interieur.

Der Herrensalon (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

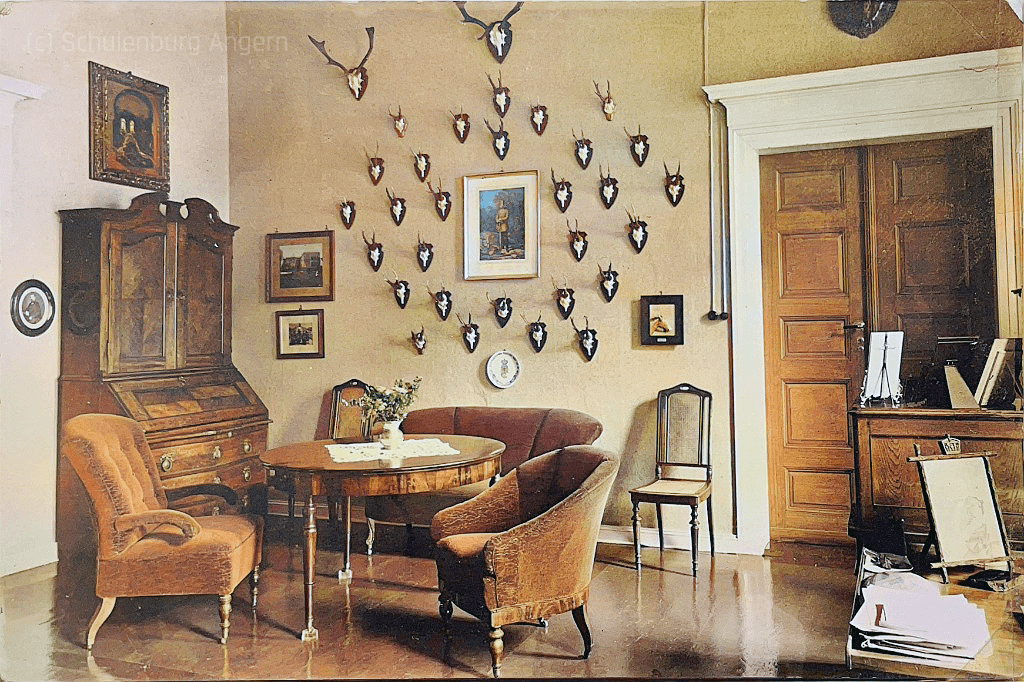

Das Dienstzimmer im Erdgeschoss des Schlosses Angern spiegelt den Übergang vom höfischen Repräsentationsstil zur funktionalen Amtskultur wider. Der Raum diente der Verwaltung und privaten Arbeitsorganisation des Gutsbetriebs. Schreibtisch, Bücher, Sekretär und Besucherensemble verweisen auf seine Nutzung als Kanzlei oder Registratur. Jagdtrophäen und Porträts betonen genealogische Selbstvergewisserung. Die klassizistisch geprägte Möblierung vereint Zweckmäßigkeit mit gedämpfter Repräsentation – ein Ausdruck adliger Amtsführung im bürgerlich geprägten 19. Jahrhundert.

Das Dienstzimmer (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

An den Herrensalon grenzt ein Kabinett, das bürgerliche Behaglichkeit mit repräsentativer Eleganz vereint. Florale Tapeten, ein Rundtisch im Neobarock-Stil und eine gemischte Sitzgruppe spiegeln das historisierende Einrichtungsideal des späten 19. Jahrhunderts. Teppiche und Porzellanvitrine schaffen Wärme und Sammelatmosphäre, während ein Zierschreibtisch und Erinnerungsstücke an Vorfahren auf die persönliche Nutzung verweisen. Der einst vorhandene Rokoko-Sekretär mit Schulenburg-Wappen aus dem 18. Jahrhundert bezeugte die Kontinuität familiärer Repräsentation – seit der Bodenreform ist er verschollen. Leuchten mit Glas- und Kristallelementen betonen den Übergang zwischen privater Rückzugszone und halböffentlichem Repräsentationsraum.

Das Kabinett (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erlebte das Speisezimmer einen deutlichen Wandel von einem barocken Repräsentationsraum hin zu einem bürgerlich geprägten Wohn- und Gebrauchszimmer. Die ehemals textilbespannten Wände wurden durch helle, schlichte Flächen ersetzt, und die ursprüngliche klare Möblierungsordnung wich einer intimeren Einrichtung mit kleinerer Tafel, weniger Stühlen und praktischen Buffetschränken. Die ikonografisch geordneten Supraporten wurden durch eine Petersburger Hängung ersetzt, wobei einzelne Tierbilder aus dem barocken Bestand übernommen wurden. Dennoch blieb der Raum im Vergleich zu anderen Räumen des Schlosses in seiner baulichen Substanz – insbesondere mit Blick auf die Türfassungen, eine originale Supraporte und die barocke Balkendecke – am ehesten erhalten. So bildet das Speisezimmer heute ein anschauliches Beispiel für den schrittweisen Übergang von höfischer Repräsentation zu bürgerlicher Wohnkultur im Kontext adeliger Lebensführung.

Der Speisesaal (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

Der Obere Saal wurde jedoch nicht mehr in der Weise als bel étage Galeriesaal genutzt, wie es noch 1739 dokumentiert ist. Die überlieferten Fotos legen nahe, dass im Zuge des Umbaus zahlreiche Bildwerke entfernt oder in das Erdgeschoss umgehängt wurden. Stattdessen traten biedermeierliche Raumkonzepte in den Vordergrund, die eine gedämpfte Farbigkeit, eine reduzierte Ornamentik und eine klare Funktionszuweisung in den Mittelpunkt stellten. Die Ausstattung dieser Zeit war geprägt von schlichterem Mobiliar, textilen Fensterbehängen und der Nutzung der Räume als Salon im familiären Rahmen. Über einen Balkon mit filigraner Balustrade und Geländer aus Gusseisen hat man einen großartigen Blick über den Pleasure Ground des englischen Landschaftsparks.

Die Bibliothek wird um 1845 in den Westflügel verlegt, wo sie mit neuen Regalen ausgestattet und mit einem Schreibtisch aus hellem Kirschholz versehen ist. Der Raum dient nun sowohl als Studierzimmer des Hausherrn wie auch als administrativer Kern des Majoratsgutes. Aktenordnungen, Stammbäume, Baupläne und Vermessungskarten belegen das Bemühen um Ordnung und Kontrolle, wie es für die Ära des Vormärz charakteristisch ist.

Die Bibliothek (KI colorierte Aufnahme Anfang des 20. Jahrhunderts)

Um 1845 zeigt sich das Souterrain des Schlosses Angern als funktional durchrationalisierter, klassizistisch geprägter Hauswirtschaftsbereich. Die ursprünglich barocke Vorrats- und Küchenarchitektur wurde durch moderne Elemente wie fest installierte Wasserpumpen, Marmorarbeitsflächen und gusseiserne Kochstellen ergänzt. Die Küche diente nun nicht nur der Zubereitung von Speisen, sondern war eingebunden in ein differenziertes System von Vorrats-, Flaschen- und Speisekammern. Die Lagerhaltung war auf Autarkie und Haltbarmachung ausgelegt: Getreide-, Konserven-, Wein- und Bierbestände wurden separat geführt. Das Personal verfügte über eigene, individuell eingerichtete Schlaf- und Aufenthaltsräume mit kleiner Ausstattung, was auf eine stärker bürgerlich geprägte Dienstbotenkultur verweist. Die Raumstruktur war geprägt von Ordnung, Funktionalität und sozialer Differenzierung. Der Souterrainbereich spiegelt damit den Übergang vom höfisch geprägten, personenbezogenen Haushaltsmodell des 18. Jahrhunderts hin zu einer preußisch-effizienten, hauswirtschaftlich standardisierten Binnenorganisation adeliger Gutsbetriebe im 19. Jahrhundert.

Im rückwärtigen Bereich der Anlage, in einem Seitenflügel, befindet sich nun das Gemeindebüro, das während des Leerstands nach dem Tod von Friedrich Christoph Daniel (1821) dort untergebracht wurde. Es dient bis in die späten 1840er Jahre als lokaler Verwaltungssitz. Auf dem Boden des Schlosses sind in dieser Zeit Bretter aus Kastanien- und Ahornholz eingelagert – ein Hinweis auf Umbauarbeiten und die fortdauernde Modernisierung der Innenausstattung. Die administrative Funktion des Schlosses blieb weiterhin erhalten. Die Räume der Gutsverwaltung, darunter das Archiv und die Kanzlei, befanden sich weiterhin in den Seitenflügeln und wurden durch neue Ausstattung und teilweise Umbauten an zeitgenössische Anforderungen angepasst. Die Trennung zwischen Wohn- und Verwaltungsbereich wurde architektonisch klarer gefasst.

Insgesamt ergibt sich für die Mitte des 19. Jahrhunderts ein klar klassizistisches Schlossbild, das in seiner äußeren Strenge und inneren Funktionalität dem damaligen Ideal eines gebildeten, rational wirtschaftenden Landadels entspricht. Der barocke Überschwang der Vorgängergeneration ist nun überführt in eine ruhige, systematisch durchstrukturierte Wohnarchitektur, die sich zwischen Pietät gegenüber dem Familienerbe und zeitgenössischer Gestaltungsfreude bewegt. Angern wird in dieser Zeit nicht nur als Sitz eines alten Adelsgeschlechts wahrgenommen, sondern auch als Musterbeispiel für die Integration des ländlichen Patriziats in das moderne Staatswesen Preußens.

Zugleich kam es zu einer stärkeren Differenzierung zwischen privaten und öffentlichen Bereichen des Hauses. In Anlehnung an städtische Palais wurden Empfangsräume, Speisesaal und Bibliothek als sogenannte "öffentliche" Zimmer im Erdgeschoss angeordnet, während sich die Schlaf- und Wohnräume der Familie in die oberen Etagen zurückzogen. Diese Trennung ist ein typisches Merkmal bürgerlich geprägter Wohnkultur des 19. Jahrhunderts, die sich im Adel zunehmend durchsetzte.