Das Speisezimmer bot um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein exemplarisches Zeugnis barocker Raumkunst: funktional geordnet, farblich aufeinander abgestimmt, zugleich repräsentativ und zweckmäßig. Seine Ausstattung folgte den Prinzipien einer höfischen Ordnungskultur, die sowohl dem zeremoniellen Tafeln als auch der repräsentativen Selbstdarstellung diente. Das Inventarverzeichnis von 1750 dokumentiert diesen Zustand in bemerkenswerter Detailliertheit und erlaubt damit eine präzise Rekonstruktion des ursprünglichen Erscheinungsbildes. Ein rund 170 Jahre später entstandenes, vermutlich um 1920 aufgenommenes Foto, macht den tiefgreifenden Wandel des Raumes sichtbar. Es dokumentiert nicht nur Veränderungen in der ästhetischen Gestaltung, sondern auch einen deutlichen Funktions- und Bedeutungswandel: vom repräsentativen Festsaal zur familiären Wohn- und Gebrauchsumgebung.

Das Speisezimmer im 18. Jahrhundert

Das Speisezimmer (Nr. 11) im Schloss Angern ist ein beispielhaft überlieferter Raum der mitteldeutschen Adelsherrschaft um 1750. Es zeigt, wie auch jenseits absolutistischer Hofkultur klare ästhetische Konzepte und funktionsgerechte Möblierung miteinander verwoben waren. Die Balance aus Textilgestaltung, Möbelordnung und Haushaltsgerät verweist auf ein bewusst durchdachtes Wohnkonzept, das sowohl der Repräsentation als auch dem geregelten Ablauf des adeligen Alltags diente. In seiner Schlichtheit und Struktur offenbart dieser Raum eine Kultur des Maßes und der inneren Ordnung – eine Kultur, die das Zeitalter der Aufklärung und des höfischen Pragmatismus gleichermaßen widerspiegelt. Anhand der Inventardaten lässt sich nicht nur der funktionale Aufbau rekonstruieren, sondern auch ein ästhetisches Raumkonzept erkennen, das zwischen Repräsentation, praktischer Nutzung und barocker Ordnung changiert.

Raumstruktur und Ausstattung

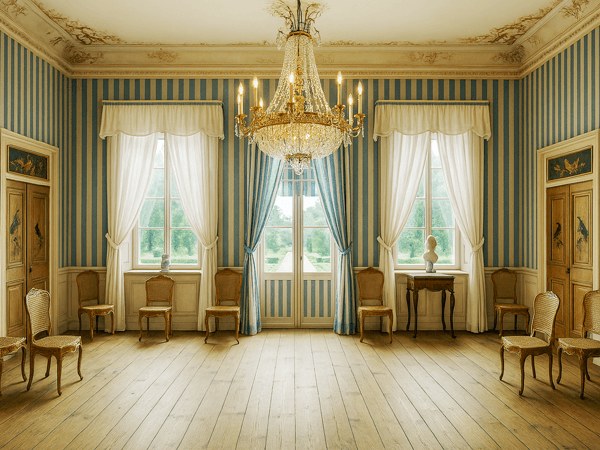

Die Wände des Speisezimmers waren mit 23 Bahnen blau und weiß bemalter Leinentapeten bespannt. Bemalte Leinentapeten galten im 18. Jahrhundert als kostengünstigere, aber geschmackvolle Alternative zu gewebten Textilbespannungen oder bemalten Papiertapeten. Die Wahl von Blau und Weiß verweist auf eine Ästhetik, die auch im preußischen Hofstil eine Rolle spielte – kühl, diszipliniert und dennoch farblich lebendig. Ergänzt wurde diese Wandverkleidung durch drei Supraporten, die Landschaftsszenen zeigten. Diese Bilder, oberhalb der Türen angebracht, hatten nicht nur dekorative Funktion, sondern vermittelten eine visuelle Weitung des Raumes und dienten der Repräsentation weltgewandten Geschmacks (vgl. Dethlefs 2004: 127). Die wohl barocke Decke ist bis heute vollständig erhalten.

Vier weiße Leinengardinen mit zwei Falballas, also mit wellenförmig drapierten Zierabschlüssen, ergänzten die Wandgestaltung an den Fenstern. Ihre lichtstreuende Wirkung verlieh dem Raum sowohl Helligkeit als auch textile Weichheit – ein Zusammenspiel, das für die Raumgestaltung des Rokoko typisch war.

Mobiliar und funktionale Gliederung

Im Zentrum der Raumfunktion stand ein großer Esstisch mit Platz für 14 Personen, was auf repräsentative Mahlzeiten mit größerer Gesellschaft hinweist. Dazu kamen ein kleiner ovaler Tisch für 6 bis 8 Personen sowie ein kleiner viereckiger Tisch, möglicherweise für Diener, Anrichten oder für das Servieren von Speisen in Etappen. Die insgesamt 12 Stühle waren mit blau-weiß bezogenen Kissen ausgestattet und harmonierten in Farbe und Stoff mit der Wandtapete. Diese gezielte Abstimmung zwischen textilem Mobiliar und Raumumfassung spiegelt den barocken Anspruch einer „ganzheitlich komponierten Raumeinheit“ wider (vgl. Dehio-Handbuch Sachsen-Anhalt II, 1999: 98).

Der Raum folgte nicht nur einem ästhetischen Prinzip, sondern erfüllte auch praktische Anforderungen des Alltagslebens: Ein Kupfer-Schwenkkessel und ein Eimer wurden in der Inventarliste ebenso aufgeführt wie eine Glasbürste, was auf Reinigungs- und Servicevorgänge im Raum selbst hinweist. Der kupferne Schwenkkessel war wahrscheinlich Teil der Service- und Reinigungsroutine vor, während oder nach dem Mahl. Zusammen mit dem Eimer und der Glasbürste belegt er die hohe Funktionalität und Selbstverständlichkeit häuslicher Organisation auch in repräsentativen Räumen. Dabei verband sich praktischer Nutzen mit handwerklicher Ästhetik, wie sie für Kupfergeschirr im 18. Jahrhundert typisch war. Besonders interessant ist auch der Vermerk einer wollenen Fußdecke unter dem Tisch, welche den Komfort bei längeren Mahlzeiten steigerte und zugleich als schützende Maßnahme gegenüber dem Boden diente – ein kleines, aber aussagekräftiges Detail zur materiellen Kultur.

Das im Raum befindliche Buffet enthielt eine klar gegliederte Auswahl an Glasgeschirr, die Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Differenzierung und den Ablauf höfischer Mahlzeiten erlaubt: 14 Weingläser, davon 6 mit geschliffenem Fuß, unterstreichen die Unterscheidung zwischen einfacherem Gebrauch und repräsentativer Tafel. Das zusätzlich aufgeführte große Weinglas diente vermutlich einer besonderen Form des Ausschanks – sei es als Vorlegeglas, zum Dekantieren oder zum symbolischen „Probieren“ durch den Gastgeber. Ergänzt wurde die Ausstattung durch 4 kleine Likörgläser, wie sie im 18. Jahrhundert vor allem für süße, hochprozentige Spirituosen nach dem Mahl verwendet wurden. Die 12 Biergläser verweisen auf eine pragmatische Ausrichtung: Bier gehörte nicht zur hochkulturellen Festtafel, war aber im Alltag selbst adeliger Haushalte ein verbreitetes Getränk.

Der ebenfalls erwähnte Deckkorb diente vermutlich dem Abdecken empfindlicher Speisen – etwa Käse, Obst oder Backwaren – und schützte diese vor Insekten oder Staub. Alternativ könnte er zum Transport kleiner Speisen oder Gefäße innerhalb des Hauses verwendet worden sein. Seine Nennung im Inventar zeigt, dass selbst im formalisierten Speisezimmer funktionale Details zum haushälterischen Alltag gehörten. Die Kombination mit einer Glasbürste legt nahe, dass auch das Spülen oder Nachpolieren der Gläser in unmittelbarer Nähe erfolgte – ein Hinweis darauf, dass das Buffet nicht nur repräsentativ, sondern auch dienstfunktional genutzt wurde.

Das Speisezimmer um 1845

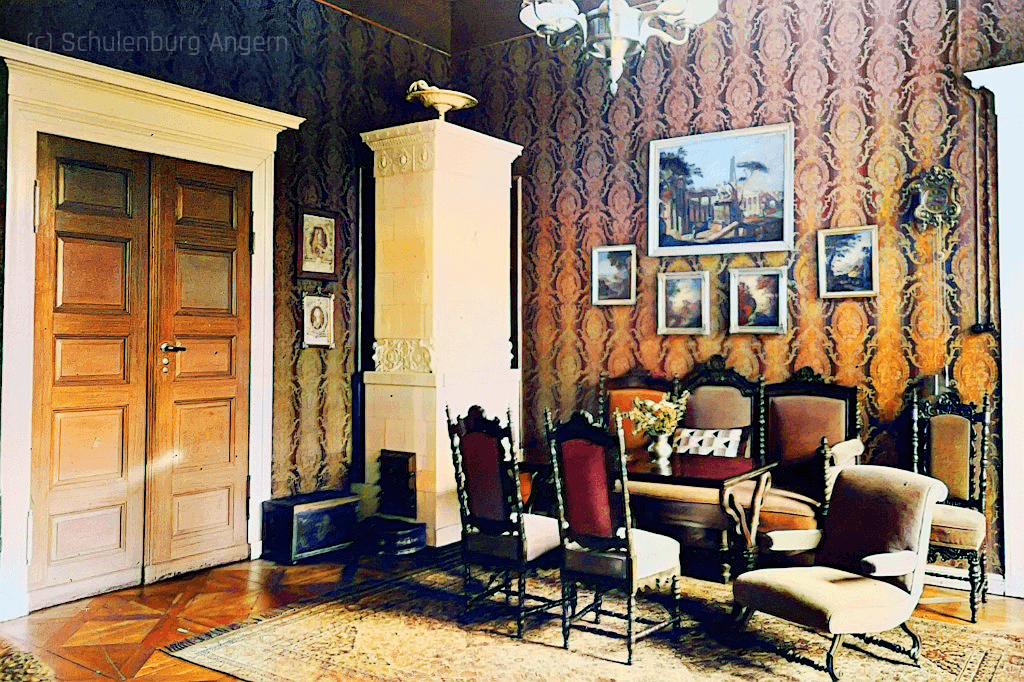

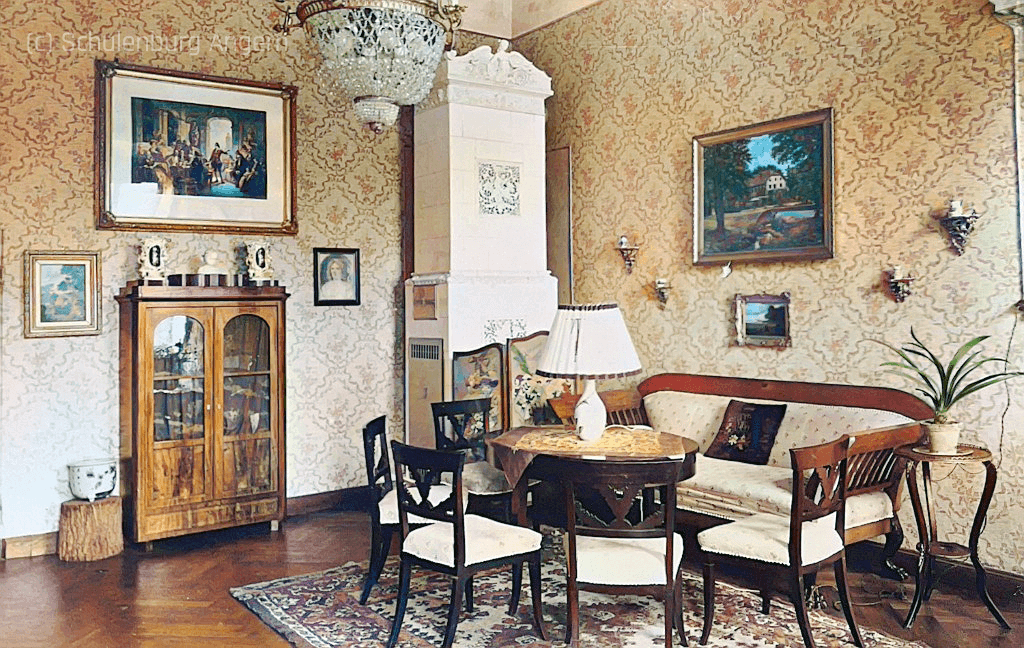

Das überlieferte Foto zeigt den Raum in einem Zustand, der den Geist des Biedermeier und der Frühphase des Historismus atmet. Bemerkenswert ist, dass in diesem Raum eine der originalen Supraporten über der Mitteltür erhalten geblieben ist. Sie zeigt ein Motiv im querrechteckigen Format und bildet zusammen mit der originalen barocken Türfassung ein selten vollständiges Beispiel für die ursprünglich einheitliche Raumgestaltung im Schloss Angern um 1750. Auch die strukturierte Balkendecke mit barockem Dekor ist bis heute sichtbar geblieben. In ihrer Kombination belegen Tür, Supraporte und Decke einen bemerkenswert hohen Erhaltungsgrad, der für das gesamte Schlossensemble außergewöhnlich ist. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Speisezimmer um denjenigen Raum, der sich von allen erhaltenen Innenräumen des Schlosses am vollständigsten im Zustand des 18. Jahrhunderts rekonstruieren lässt. Seine baulichen und gestalterischen Elemente machen ihn zum Schlüsselraum für die Analyse der barocken Raumfassung und zugleich zum eindrucksvollen Beispiel für den kulturgeschichtlichen Wandel, der sich im 19. Jahrhundert in der Umnutzung und Umdeutung adeliger Repräsentationsräume vollzog. Der Übergang vom strukturierten, funktionsbezogenen Barockraum zum bilddominierten, sammelnden Wohnraum des bürgerlich gewendeten Adels ist in kaum einem anderen Raum des Schlosses so deutlich ablesbar wie hier.

Die klare Gliederung im Foto kontrastiert mit dem ursprünglich flächiger gedachten barocken Plafond. Die auffälligsten Unterschiede sind:

-

Wandgestaltung: Statt der blau-weißen Leinentapeten zeigt die Fotografie glatte, helle Wände, deren Struktur allenfalls an einen Kalkanstrich erinnert. Die einst durchgängige Textilbespannung wurde vermutlich entfernt – ein Ausdruck des Rückzugs aus barocker Farbigkeit zugunsten schlichterer Flächen.

-

Mobiliar: Die Zahl der Stühle ist deutlich reduziert. Die zentral gestellte Tafel mit Überwurf ersetzt den großen, 14 Personen fassenden Repräsentationstisch. Sie wirkt kleiner, intimer, fast wie ein Familienesstisch. Der Wandel vom geselligen Gastmahl zur häuslichen Mahlzeit ist hier förmlich greifbar.

-

Vitrinenschränke und Vertäfelung: Das Foto zeigt stehende, glasverglaste Schränke sowie eine durchgehende Holzvertäfelung im unteren Wandbereich. Diese Ausstattung verweist auf einen gestiegenen Wunsch nach Dauerhaftigkeit und Nutzbarkeit im Alltag, wie sie das bürgerliche Möblierungsideal ab etwa 1820 prägte.

Bildkultur zwischen barocker Ordnung und bürgerlicher Sammlung – zur Ausstattung der Wände: Während das Inventarverzeichnis von 1750 für das Speisezimmer Nr. 11 ausschließlich drei Supraporten mit Landschaftsdarstellungen erwähnt, finden sich darin keine weiteren Gemälde oder freihängenden Bilder. Dies entspricht dem barocken Gestaltungsprinzip, Wandflächen gezielt zu rhythmisieren und durch architekturbezogene Bildformate – insbesondere Supraporten – funktional und thematisch zu gliedern. Auf der Fotografie von ca. 1920, die wohl den Zustand um 1845 wiedergibt, ist diese ursprüngliche Klarheit einer Petersburger Hängung gewichen: Die Wände sind nun mit zahlreichen Gemälden verschiedener Formate bedeckt – darunter mehrere Tierstücke, etwa mit Hühnern, Gänsen oder Wild. Bemerkenswert ist hierbei, dass derartige Darstellungen bereits im barocken Inventarverzeichnis für andere Räume des Schlosses, etwa das sogenannte Tierzimmer, nachweisbar sind. Es liegt daher nahe, dass einige dieser Bilder im 19. Jahrhundert in das ehemalige Speisezimmer überführt und dort im Sinne einer emotionalisierten Sammlungskultur neu inszeniert wurden.

Das Speisezimmer Anfang des 20. Jahrhunderts (KI coloriertes Foto)

Kulturgeschichtliche Einordnung

Der fotografierte Zustand von 1845 reflektiert eine Übergangsphase: Der Adel von Angern, eingebunden in die Umwälzungen des 19. Jahrhunderts, passte seine Wohnkultur neuen Vorstellungen von Privatheit, Gemütlichkeit und Funktionalität an. Die Repräsentationsfunktion trat gegenüber der Rückzugsfunktion in den Hintergrund. Gleichzeitig zeigt der Raum weiterhin Elemente adeliger Gedächtniskultur, etwa in Form der gerahmten Tierbilder oder eines erhaltenen Buffetschrankes – wohl ein Hinweis auf das Festhalten an familiärer Kontinuität.

Die Trennung zwischen „öffentlich“ und „privat“, wie sie das 18. Jahrhundert noch deutlich kannte, löste sich zunehmend auf. Räume wurden flexibler, weniger zeremoniell genutzt. Auch die einst genaue Farbsymbolik (Blau/Weiß als Reinheit und Klarheit) wurde aufgegeben zugunsten neutralerer, lichtbetonterer Gestaltungen.

Der Vergleich des Speisezimmers Nr. 11 im Schloss Angern zwischen 1750 und 1845 macht den tiefgreifenden Wandel in der adeligen Wohnkultur sichtbar. Aus einem streng organisierten, farblich und funktional abgestimmten Raum wurde ein offenerer, individuell gestalteter Wohnraum mit bürgerlichen Elementen. Während das barocke Zimmer durch textile Ordnung, Symmetrie und Repräsentation geprägt war, zeigt sich in der Fotografie ein Bild der gemilderten Hierarchie – ein Speisezimmer nicht mehr als Bühne, sondern als familiärer Mittelpunkt. Die erhaltene Architektur – Türen, Decke, Supraportenrahmungen – verankert den Raum in der Geschichte. Doch das Leben, das sich in ihm abspielte, hatte sich grundlegend verändert.

Quellen

- Inventarverzeichnis Schloss Angern, Rep. H 76, 1739/1752. In: Gutsarchiv Angern (PDF: gv_schloss_inventar_archiv_rep_h_76_1739.pdf).

- Fotografie des Speisezimmers (ca. 1845), Archivbestand Angern_9_Speisesaal.jpeg.

- Dethlefs, Norbert: Die Ausstattung ländlicher Adelshäuser in Norddeutschland im 18. Jahrhundert. Hamburg 2004.

- Krüger, Kerstin: Adlige Wohnkultur in der frühen Neuzeit – Räume, Rituale und Repräsentation. Göttingen 2010.

- Meyer, Bodo-Michael: Wohnkultur des Biedermeier – Zwischen Öffentlichkeit und Rückzug. München 2003.

- Dehio-Handbuch Sachsen-Anhalt II. Regierungsbezirk Magdeburg. München 1999.