Von dem Bau. Die um 1734 entstandenen Bauanweisungen des Christoph Daniel von der Schulenburg, überliefert im Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 409 und Nr. 76), sowie seine Anweisungen "von dem Bau" gewähren tiefe Einblicke in die Praxis adliger Baupolitik im brandenburgisch-preußischen Landadel des 18. Jahrhunderts. Trotz finanzieller Belastungen durch die Zusammenführung mit Gut Vergunst und expansive Haushaltsführung verfolgt Schulenburg ein erstaunlich detailliertes, pragmatisches und zugleich gestalterisch anspruchsvolles Bauprogramm.

Priorisierung und Ressourcensteuerung: Die Bauanweisungen zeigen eine Priorisierung nach Funktion, Materialverfügbarkeit und Repräsentationswert. Während Wohnhaus, Torhaus und Reitstall aus neuem Holz gebaut und mit neuen Ziegeln gedeckt werden sollen, wird bei Stallungen und Vorhöfen auf Wiederverwendung von Altsubstanz gesetzt. Diese differenzierte Herangehensweise zeigt wirtschaftliche Klugheit und eine klare Vorstellung davon, welche Bauten das Ansehen der Herrschaft prägen. Die erhöhte Sockelsetzung (1 Elle) ist funktional und prestigeträchtig zugleich.

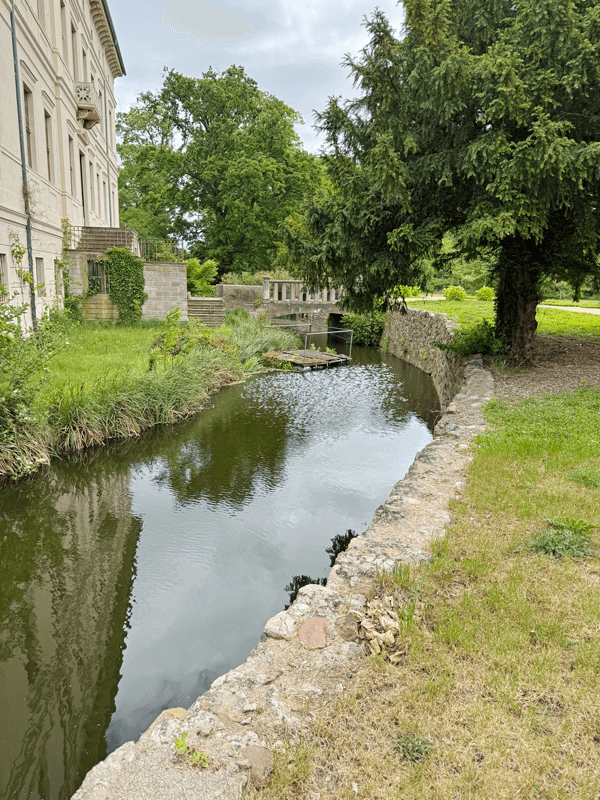

Barocke Ordnung und Sichtachsen: Ein zentrales Leitmotiv der Bauplanung ist das Streben nach architektonischer Ordnung. Die Begradigung des Grabens, die Pflasterung und Egalisierung der Hofflächen sowie die Versetzung zu weit vorstehender Gebäude verdeutlichen das barocke Streben nach Symmetrie, Übersichtlichkeit und Repräsentationswirkung. Sichtachsen und funktionale Verkehrsbeziehungen sind Teil dieser Gestaltung.

Soziale Kontrolle und Binnenstruktur: Die Bauliste zeigt ein starkes Interesse an sozialer Kontrolle und Binnenstruktur: Falltreppen zu den Domestikenräumen, die Umstrukturierung des Schweinehofs, aber auch die Wohnungsgesuche einzelner Personen (z. B. der Köchin) zeigen, dass das bauliche Gefüge zugleich ein soziales Ordnungsinstrument war. Schulenburg steuert Wohnvergabe und Personalbindung aktiv.

Nachhaltigkeit und Materialökonomie: Auffallend ist die konsequente Wiederverwendung von Bauteilen: Fenster, Türen, Öfen, Schlösser und Fußböden aus dem Vorgängerbau werden systematisch eingelagert, alte Gebäude selektiv demontiert und Baureste genutzt. Selbst für die Ausmauerung des Wassergrabens werden lose Steine herangezogen. Diese Maßnahmen verweisen auf ein frühneuzeitliches Nachhaltigkeitsverständnis mit funktionalem Kern.

Infrastruktur, Sicherheit und Gestaltung: Schulenburgs Planung umfasst auch Infrastrukturmaßnahmen (Brunnenüberbau, Grabenmauer, Stallzufahrten), Schutzvorkehrungen (Fensterläden, Zugbrücke) und dekorative Elemente. Die blau-weißen Holzanstriche folgen einem höfischen Gestaltungsprinzip, das farbliche Kontraste nutzt. Die Zugänglichkeit und Kontrolle von Räumen und Gebäuden wird präzise geregelt.

Kirchliche Repräsentation und Memorialkultur: Die Sicherung des vom Bruder Heinrich Hartwig gestifteten Brustbildes sowie die bauliche Herrichtung des Kirchenbodens verweisen auf ein ausgeprägtes Interesse an familialer Memorialkultur. Die Kirche dient nicht nur dem Gottesdienst, sondern auch dem dynastischen Gedächtnis.

Delegation und Kommunikation: Obwohl Christoph Daniel sich physisch fernab seiner Besitzungen aufhielt, greift er tief in die baulichen, technischen und ökonomischen Prozesse ein. Die Bauliste ist in der Ich-Form verfasst, jedoch im Imperativ gehalten. Sie richtet sich primär an Croon (Schulenburgs erfahrenen Verwalter vor Ort und späteren Oberamtmann des Patrimonialgerichts) aber auch mittelbar an Handwerker, Aufseher und Gesinde. Die Sprache ist pragmatisch, teils technisch, durchzogen von konkreten Namen (Rouss, Unterberg, Knäckemus, Petern), Maßgaben zur Materialverwendung und Aussagen zur Priorität einzelner Arbeiten. Die Kommunikation über große Distanzen hinweg verweist auf einen formalisierten Verwaltungsstil, wie er in staatlich organisierten Kontexten üblich war.

Das folgende Transkript dokumentiert alle 31 Anweisungen des "Pro Memoria" aus dem Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 409, Bl. 11–14) sowie den Anweisungen "Von dem Bau", ergänzt durch Kommentare zur Funktion, Bedeutung und Kontextualisierung.

Dacharbeiten auf der Vergunst

"Im Frühjahr auf der Vergunst das Wohnhaus nebst den Ställen, die gegen die Windmühle stehen, umgedeckt und vor Regen wohl verwahrt werden."

Kommentar: Diese Maßnahme steht explizit an erster Stelle und ist damit vorrangig. Das Gut Vergunst war ein abgesetzter Wirtschaftshof außerhalb der damaligen Ortslage. Die Erwähnung von Wohnhaus und Stall zeigt, dass es sich um eine gemischte Nutzungseinheit handelte – sowohl für Menschen als auch für Viehhaltung. Die Ausrichtung zur Windmühle (topografisch im Westen) legt nahe, dass es sich um die baulich stärker exponierte Wetterseite handelte. Das Umdecken des Daches soll also akuten Feuchtigkeitsschäden vorbeugen. Der Zusatz „wohl verwahret“ verweist auf sorgfältige Abdichtung, vermutlich durch Unterdach, neue Lattung oder Schindeln/Ziegel. Dass diese Maßnahme laut Anmerkung bereits 1742 umgesetzt wurde, belegt ihren dringlichen Charakter trotz Haushaltssperre.

KI Rekonstruktion des Haupthauses des Guts Vergunst

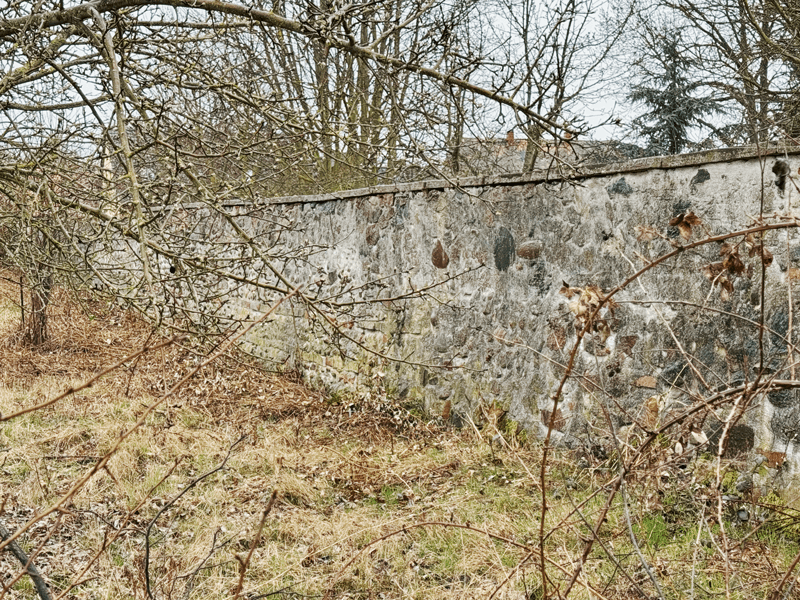

Gartenmauer um den Schlossgarten

"[...] wie es in der Gartenordnung vorgeschrieben ist, vollends fertiggestellt werden."

Kommentar: Die Gartenmauer hatte sowohl eine symbolische als auch eine praktische Funktion. In barocker Zeit war der abgeschlossene Schlossgarten Ausdruck von Ordnung, Kontrolle und Rang. Die Bezugnahme auf eine eigene „Gartenordnung“ lässt vermuten, dass Christoph Daniel von der Schulenburg den Garten als Teil einer landschaftsarchitektonischen Gesamtgestaltung verstanden hat. Vermutlich war eine regelhafte Aufteilung in Nutz- und Lustgarten vorgesehen, mit klaren Achsenbezügen auf das Schloss. Die Fertigstellung der Mauer trotz Sparvorgabe zeigt, dass Repräsentation und Grenzmarkierung für den Status des Hauses prioritär waren. Die kurze Anmerkung „ist geschehen“ dokumentiert, dass dieser Teil des Bauprogramms bereits abgeschlossen war.

Mauer bei steinerner Brücke und altem Waschhaus

"[...] zur Viehtränke hin [...] vorbereitet werden, unter Berücksichtigung des zukünftigen Waschhausbaus nach Modell."

Kommentar: Es handelt sich um einen wichtigen Erschließungs- und Infrastrukturpunkt des Gutsbereichs, wahrscheinlich im Bereich des heutigen Wirtschaftshofs oder einer Zuwegung zum Schloss. Die Mauer diente nicht nur der Abgrenzung, sondern scheint auch statisch oder funktional für den geplanten Neubau des Waschhauses vorgesehen. Das Waschhaus hatte zentrale Bedeutung für die Wäscheversorgung des gesamten Haushalts (inkl. Bettwäsche, Kleidung, Dienstbotenwäsche). Die explizite Erwähnung eines Modells („wie künftig das Waschhaus [...] gemachet werden soll“) spricht für vorbereitete Zeichnungen oder ein standardisiertes bauliches Konzept. Möglicherweise handelte es sich um einen Mehrzweckbau mit Wasch-, Trocken- und Lagerfunktion. Die Orientierung zur Viehtränke zeigt die enge Verzahnung von Ökonomie und Hauswirtschaft.

Abortanlagen in der Mauer

"[...] Privets oder heimliche Gemächer [...] mit Rouss abgeredet zu practici(e)ren."

Kommentar: Die Einfügung von Aborten („Privets“) in eine noch zu errichtende Mauer ist ein bemerkenswert vorausschauender Plan. Der Ausdruck „heimliche Gemächer“ verweist auf die Bemühung, sanitäre Einrichtungen möglichst diskret, aber funktional einzubauen – ein Problem vieler barocker Landhäuser. Dass dies bereits mit einem konkreten Handwerker (Rouss) abgesprochen wurde, zeigt sowohl die Planreife als auch das technische Know-how vor Ort. Wahrscheinlich waren Fallrohrsysteme oder über Abwurf in Gruben funktionierende Latrinen geplant. Die Integration in eine Mauerstruktur könnte auch architektonisch motiviert gewesen sein, um Geruchs- und Sichtbelästigung zu minimieren. Dies deutet auf fortgeschrittene Haushaltskultur.

Verlängerung der Mauer bis zur alten hölzernen Brücke

"[...] soweit nötig [...] hinausgezogen werden."

Kommentar: Dieser Passus bezieht sich auf die mögliche Verlängerung der unter Punkt 3 genannten Mauer. Die alte hölzerne Brücke dürfte sich an einem Nebenarm des Schlossgrabens oder im Bereich eines Übergangs zur Vorburg befunden haben. Die Formulierung „wenn die Zeiten und Gelegenheiten es zulassen“ spricht für eine temporäre, flexible Baupolitik, die von Arbeitskapazität, Wetterlage oder verfügbaren Materialien abhängig gemacht wurde. Das Herausziehen der Mauer „soweit es nötig sein wird“ impliziert, dass die genaue Endführung dieser Mauer topografisch vor Ort entschieden werden sollte – je nach Verlauf der Wege, des Geländes und des Nutzungsbedarfs. Dies ist ein Beispiel für praxisnahe Bauleitung im frühneuzeitlichen Gutsbetrieb.

Altes Waschhaus

"[...] repariert und instandgehalten [...] bis zur späteren Erneuerung."

Kommentar: Das alte Waschhaus diente im 18. Jahrhundert einer Vielzahl praktischer Zwecke: neben dem Wäschewaschen wurde es häufig auch zum Spülen von Milch- und Käsegeschirr, für Badevorgänge oder als Nebenraum der Küche genutzt. Die Forderung, es „so weit zu reparieren“, dass es bis zur „volligen Änderung“ weiterverwendet werden kann, deutet auf einen sehr schlechten Zustand, aber auch auf dessen unverzichtbare Funktion im Haushalt hin. Die Formulierung spricht dafür, dass der Bauherr eine spätere komplette Erneuerung plant, die jedoch in dieser Bauetappe noch nicht finanzierbar ist. Das Waschhaus war vermutlich ein separates Nebengebäude im äußeren Wirtschaftshofbereich.

Katasterplan des Gutsgeländes aus dem Jahr 1750 (Landeshauptarchiv Magdeburg)

Teiche entschlammen und besetzen

"[...] im Feld sowie bei der Vergunst [...] mit guten Fischsorten."

Kommentar: Die Pflege und Nutzung von Teichen gehörte zum Standardrepertoire adeliger Gutswirtschaft in der frühen Neuzeit. Neben der Versorgung des Haushalts mit Fisch – insbesondere zur Fastenzeit – diente die Teichhaltung auch der Prestigedarstellung. Die Entschlammung („ausgebracht“) stellt eine aufwendige Arbeit dar, die in der Regel im Winter oder Spätjahr stattfand, wenn der Wasserstand niedrig war. Der Hinweis auf „gute Sorten Fische“ verweist auf eine qualitative Differenzierung – wahrscheinlich waren Karpfen, Schleie oder Hechte gemeint. Dass der Teich bei der Vergunst 1742 ausgebracht wurde, belegt eine abgestimmte Bau- und Wirtschaftsplanung.

Barocke Anlage des Guts Angern mit den beiden Teichen (Hellern)

Strukturierung der Teiche

"[...] nicht ganz [...] sondern [...] zwei bis drei Züge [...]"

Kommentar: Diese Anweisung ist bemerkenswert ökologisch und funktional gedacht. Die vollständige Ausbaggerung des Teichbodens wird als unnötig und sogar ungünstig betrachtet. Stattdessen sollen nur einige Zonen – „Züge“ – vertieft werden, die für die Fische Rückzugsmöglichkeiten, Sauerstoff und Nahrung bieten. Besonders interessant ist die Erwähnung von „Morast“ und „Gebüsch“, was auf ein Verständnis von Ufervegetation als Teil funktionaler Teichlandschaft hinweist. Die Anweisung zur Verwertung des ausgehobenen Materials („Wälle gut reparieren“) zeigt einen ressourcenschonenden Kreislauf. Die Erwähnung neuer „Grundzapfen“ bezieht sich auf hölzerne oder gemauerte Ablaufvorrichtungen, die das Ablassen des Wassers regulierten – ein Kernstück jeder Teichwirtschaft.

Kuhteich wird Leichteich

"[...] Pfähle gegen Diebe [...] jemand, der es verstehet."

Kommentar: Die Umwandlung des „Kuhteichs“ in einen sogenannten Leichteich ist eine strategische Maßnahme: Der Leichteich (auch „Hälterteich“) war ein kleiner, leicht zugänglicher Teich in unmittelbarer Nähe des Hauses, aus dem bei Bedarf lebende Fische zum Kochen entnommen werden konnten. Dass er eigens vor Diebstahl gesichert werden soll („Pfäle darein geschlagen“) verweist auf den materiellen Wert lebender Fische und die Gefahr von Entwendungen – nicht selten durch Gesinde oder Fremde. Der Hinweis, dass man „jemandt, der es verstehet“ beiziehen müsse, verweist auf die Notwendigkeit spezialisierten Fachwissens, etwa zur Wassertiefe, Besatzdichte oder Einzäunung.

Tischlerarbeiten (Unterberg)

"[...] alles, was Tischlerarbeit heißt [...] Türen, Fenster, Fußböden und dergl. [...] außer dem oberen Saal, welchen Walter aus Magdeburg verfertigen kann."

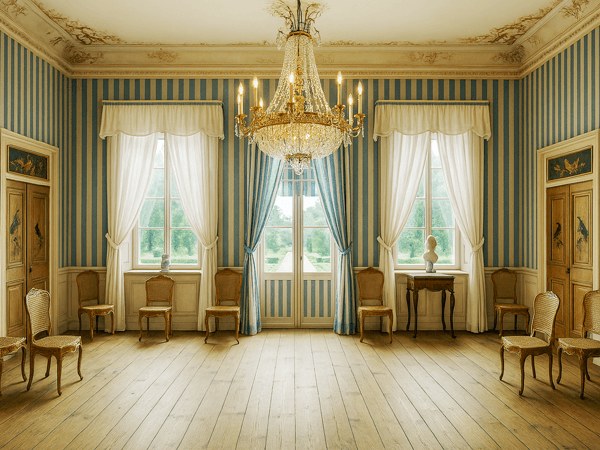

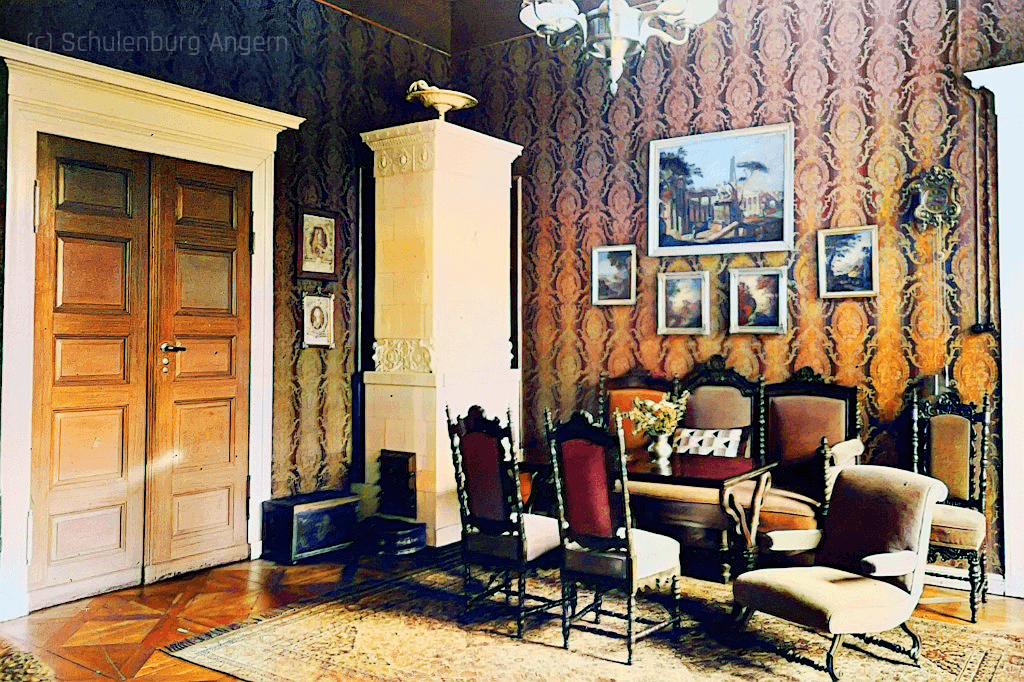

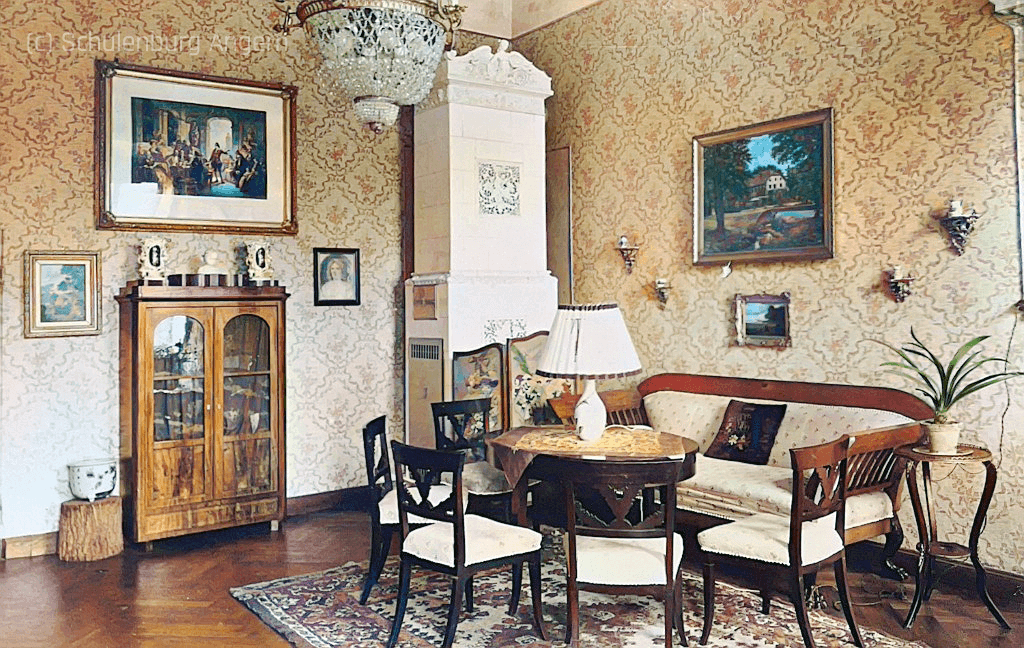

Kommentar: Mit diesem Punkt wird der lokale Tischler Unterberg mit fast allen Holzarbeiten am Schloss beauftragt. Dies umfasst Türen, Fenster, Böden, Rahmen und vermutlich auch Deckenverkleidungen oder einfache Möbel. Der Ausschluss des „oberen Saals“ ist signifikant: Dieser ist dem offenbar spezialisierten Magdeburger Meister Walter vorbehalten, vermutlich wegen repräsentativer Wand- oder Deckenarbeiten im Stil des Rokoko oder Spätbarocks. Das spricht für eine hierarchisch abgestufte Auftragsvergabe – einfache oder funktionale Bereiche durch lokale Handwerker, Repräsentationsräume durch spezialisierte Stadtmeister. Die klare Zuweisung der Kompetenzen ist ein typisches Beispiel für adelige Bauorganisation im 18. Jahrhundert.

Fußböden: Ziegel und Holz

"Die Fußböden in dem Esszimmer und das so zur Tabagie destiniret, werden mit roten Vier-Eck gebrannten Steinen ausgesetzet; die anderen alle werden mit Bretternen Fußböden ausgeschlagen. Nur ist dahin zu sehen, dass die Bretter, es sei in was für Dessein es wolle, wohl und stark ineinander gefüget und nicht mit großen ungeschickten Nagelköpfen beschlagen werden."

Kommentar: Dieser Absatz unterscheidet klar zwischen zwei Typen von Bodenbelägen: Stein für stärker beanspruchte oder öffentlichere Räume (Esszimmer, Raucherzimmer bzw. Tabagie) und Holzböden für alle übrigen. Die Verwendung gebrannter Ziegelplatten („rote Vier-Eck-Steine“) war für Wirtschaftsräume oder höher frequentierte Bereiche üblich. Dass man auf die Fugentechnik („wohl und stark ineinander gefüget“) und die Verwendung kleiner, unauffälliger Nägel achtet, zeigt ästhetisches und praktisches Bewusstsein – große Nagelköpfe könnten z. B. Stolperfallen darstellen oder das Mobiliar beschädigen. Die Formulierung „es sei in was für Dessein es wolle“ verweist auf eine gewisse Freiheit der Ausgestaltung, solange die technische Qualität gewährleistet bleibt. Der Hinweis, dass der „raue Fußboden“ bereits gelegt ist, zeigt die laufende Umsetzung.

Ausbutzen der Zimmer (Putzarbeiten)

"Das Ausbutzen der Zimmer sowohl unten als oben kann Rouss alleine oder, so es nötig, nebst einem anderen Maurer nachgerade, eines nach dem andern verrichten, und kann dabei auch viel im Winter getan werden."

Kommentar: Das Ausbutzen meint das Glätten und Verputzen der Wände – eine klassische Maurerarbeit, hier in der Hand eines offenbar bewährten Handwerkers (Rouss). Dass dies auch im Winter geschehen kann, zeigt die kontinuierliche Auslastung des Baupersonals und die relative Unabhängigkeit dieser Tätigkeit vom Außenwetter. Auch hier wird wieder betont, dass keine umfassenden Bautrupps nötig sind: Die Arbeiten werden „nachgerade“ (nach und nach) erledigt – im Einklang mit einer wirtschaftlich zurückhaltenden Baupraxis.

Weißarbeiten im Saal, Vorhäusern und Kammern

"Wenn die Zimmer ausgebutzet, muss der untere Saal wie auch das Vorhaus sowohl unten als oben vor dem Saal ausgebutzt werden. Diese beiden Vorhäuser sowohl oben als unten, wie auch die beiden Domestiken-Kammern in der 2ten Etage müssen geweißt werden. Die anderen Zimmer aber brauchen es nicht, sondern werden nur, wenn sie stabiliret sind, mit Leimwasser überstrichen, denn das Weiße die Tapeten nur zerfrisst und verdirbt."

Kommentar: Diese differenzierte Anweisung zeigt bemerkenswerte Sensibilität gegenüber der Innenausstattung: Weiße Kalkfarbe greift die wertvollen Tapeten an – daher werden nur Nebenräume und Funktionszonen vollständig geweißt. Leimwasser ist ein milderer Wandanstrich, der die Oberfläche fixiert, aber nicht aggressiv wirkt. Die Räume, die „stabiliret“ sind (also fest verputzt oder mit Wandverkleidung versehen), erhalten diesen Überstrich als Schutzmaßnahme. Diese Praxis verweist auf die barocke Etagenhierarchie im Wohnbereich: Die unteren und mittleren Etagen werden intensiver dekoriert, höher gelegene Kammern einfacher gehalten.

Plafond und Galerie über der Treppe

"Das Gewölbe oder vielmehr Plafond, so über der Treppe kommt, kann Knäckemus und Unterberg diesen Winter machen. Die Zimmerarbeit wird können von dem alten Bauholz gemacht werden, die Galerie aber, so oben in der dritten Etage über dieser Treppe kommt, wird wohl von neuem Holz größtenteils gemacht werden, und ist solche hauptsächlich des Tischers Arbeit."

Kommentar: Die Passage zeigt ein klares Verständnis der Materialverwendung: Altmaterial (vermutlich aus vorherigen Abbrüchen) kann dort verwendet werden, wo die Belastung gering ist – z. B. bei verkleidenden Plafonds. Für die tragende Galerie im dritten Stock dagegen ist neues Holz notwendig. Dies zeigt auch, dass der barocke Ausbau nicht nur auf oberflächliche Erneuerung zielte, sondern neue funktionale Ebenen im Schloss erschloss – wie etwa die Galerie zur zirkulativen Erschließung der dritten Etage. Tischlerarbeit und Rohbau greifen hier funktional ineinander, was typisch für komplexere Bauabschnitte ist.

Treppenanlagen (Knäckemus)

"Wenn das Holz, so Knäckemus zu der oberen Treppe sowohl als zu der in dem linken Flügel und nach dem Keller aptiret, trocken, dass es verarbeitet werden kann, so kann er die Treppen machen."

Kommentar: Holzfeuchte war ein kritischer Faktor im historischen Treppenbau. Frisches Holz neigt zu Verzug, Schrumpfung oder Rissbildung – daher wurde es oft über Monate oder Jahre „abgelagert“. Die exakte Formulierung, dass Knäckemus das Holz erst verarbeiten soll, wenn es trocken ist, belegt diese bautechnische Einsicht. Auch die Nennung von drei konkreten Treppenorten (zur oberen Etage, im linken Flügel und in den Keller) zeigt die schrittweise vertikale Erschließung des Schlosses – in einem Bauzustand, der offenbar noch keine vollendeten Treppenverbindungen in allen Bereichen hatte.

Treppen in die dritte Etage mit Falltüren

"In den beiden Domestiken-Kammern in der 2ten Etage müssen gleichfalls in einer jeden eine Treppe, so auf die 3te Etage hinaufgehet, gemacht werden. Es müssen aber dieselben durch den Tischler mit Brettern zu und wie ein Schrank mit seinen gehörigen Leisten gemacht, oben aber, dieweil es nicht anders sein kann, mit Falltür gemacht werden, damit man in dieser 3ten Etage durch die Galerie, so oben gemacht wird, ohne allzeit über die große Treppe zu passieren, kommen könne."

Kommentar: Dieser Absatz illustriert eindrucksvoll die barocke Organisation von Dienstbotenzirkulation im Herrenhaus. Die Domestiken (Hausbedienstete) erhalten eigene, abgeschlossene Aufgänge zur dritten Etage – vermutlich dem Speicher, Lager oder Gesindebereich. Die Konstruktion „wie ein Schrank“ mit Falltür verweist auf platzsparende, diskrete Integration der Treppe in die Wohnstruktur. Es geht darum, einen alternativen Zugang zur Galerie zu ermöglichen, ohne dass die Haupttreppe ständig benutzt wird – also um soziale Differenzierung und funktionale Trennung von Herrschaft und Personal. Die Bauform mit Falltür belegt das Wissen um Raumökonomie und Sicherheitsaspekte.

Fensterläden als Einbruchschutz

"Vor die unteren Fenster auf dem Platz und in die Souterrains müssen durch Unterberg Fensterladen, sobald es möglich ist, gemacht werden, denn man sonst leichtlich von dem Platze in die Zimmer und über den Teich, wann derselbe zugefroren, in die Souterrains steigen könnte."

Kommentar: Diese Anweisung betont die Sicherheitsarchitektur des Schlosses. Im Winter stellt der zugefrorene Teich ein besonderes Risiko dar: Er ermöglicht potenziellen Eindringlingen den Zugang zu niedrig gelegenen Bereichen. Die Fensterläden (außenliegend, klappbar, meist aus Holz) sollen sowohl vor Einbruch als auch vor Witterung schützen. Ihre Anbringung durch Unterberg – der bereits für andere Tischlerarbeiten zuständig ist – verweist auf dessen zentrale Rolle im Bauprozess. Die Erwähnung des Teichs als mögliche Einbruchsroute ist ein seltener, praxisnaher Hinweis auf reale Sicherheitsüberlegungen im ländlichen Barock.

Zugbrücke abends hochziehen

"Die Zugbrücke muss alle Abend durch den Gärtner, Rouss und Petern aufgezogen werden."

Kommentar: Dieser kurze, aber präzise Befehl verknüpft symbolische Wehrarchitektur mit tatsächlicher Sicherheitspraxis. Das Schloss Angern verfügte offenbar noch über eine funktionierende Zugbrücke, die – barocker Tradition folgend – jeden Abend hochgezogen werden sollte. Dies sicherte nicht nur das Gebäude vor unbefugtem Zutritt, sondern stellte auch einen Akt der rituellen Abgrenzung zwischen Außen- und Innenwelt dar. Die Nennung dreier Personen zeigt eine klare Aufgabenteilung und Verantwortlichkeit. Es handelt sich um eine Maßnahme von hoher symbolischer und praktischer Bedeutung.

Gartentor nachts geschlossen halten

"Der Gärtner muss die Pforte des Gartens fleißig zu halten und niemals des Nachts offen lassen."

Kommentar: Auch dies ist eine Anweisung zur Sicherung des Besitzes – und zwar im Bereich des umzäunten oder ummauerten Gartens. Der Gärtner fungiert hier nicht nur als Pfleger der Anlagen, sondern auch als Wächter. Die Mahnung, die Gartenpforte nie offen zu lassen, könnte sich sowohl auf die Gefahr des Diebstahls (Obst, Gemüse, Gerät) als auch auf das soziale Bedürfnis nach Kontrolle des Zugangs beziehen. In einem barocken Gut war die nächtliche Geschlossenheit von Eingängen Ausdruck von Ordnung, Disziplin und Grenzziehung – sowohl gegenüber Fremden als auch gegenüber dem Gesinde.

Pro Memoria (Rep. H Angern Nr. 409, Bl. 11–14) aus dem Jahr 1734

1. Neubauten aus frischem Holz:

a) Wohnhaus

b) Torhaus mit Zubehör

c) Kutsch- und Reitstall

Kommentar: Die klare Materialtrennung zeigt eine bewusste Bauökonomie: Repräsentative Gebäude werden aus neuem Holz gefertigt – Ausdruck eines Neubeginns und einer dauerhaften Nutzungsperspektive. Der Kutsch- und Reitstall ist nicht nur Wirtschaftsgebäude, sondern auch Statussymbol.

2. Neubauten aus altem Holz:

a) Ställe und Scheune

b) Vorhoferhäuser

c) Schützenhaus zu Wenddorf

Kommentar: Wiederverwendung von Altmaterial ist typisch für Schulenburgs haushälterischen Ansatz. Das Schützenhaus in Wenddorf zeigt, dass auch auswärtige Besitzungen in die Bauplanung einbezogen waren.

3. Alle Neubauten sollen 1 Elle über dem Boden aufgesetzt und mit Ziegeln gedeckt werden.

Wohn- und Torhaus mit neuen Ziegeln, Vorhoferhäuser soweit möglich mit alten Ziegeln.

Kommentar: Die erhöhte Sockelsetzung schützt vor Feuchtigkeit – ein funktionaler Standard. Der selektive Einsatz neuer Ziegel verdeutlicht Prioritäten in Funktion und Repräsentation.

4. Grabenauffüllung zwischen Brücke und Grundzapfen:

Soll in möglichst gerader Linie verlaufen.

Kommentar: Ein Versuch funktionaler Landschaftskorrektur. Der „Grundzapfen“ bezeichnet wohl einen technischen Ablaufpunkt des Grabens.

5. Zaun vom Stall bis Teich:

Feldsteinfundament, Eichenlatten, blau-weiß gestrichen, starke Holzsäulen.

Kommentar: Die Farbgebung in Blau und Weiß verweist auf eine typische barocke Zierform, die an preußische oder allgemein höfische Gestaltungsschemata erinnert. Mit den eigentlichen Hausfarben des Geschlechts von der Schulenburg (Rot-Weiß) hat diese Farbwahl nichts zu tun, sondern dient der dekorativen Gliederung und Sichtbarkeit des Zauns. Die Positionierung vom Stall zum Teich macht diesen Zaun zur repräsentativen und zugleich funktionalen Trennung. Die Positionierung vom Stall zum Teich macht diesen Zaun zur repräsentativen und zugleich funktionalen Trennung. Die Positionierung vom Stall zum Teich macht diesen Zaun zur repräsentativen und zugleich funktionalen Trennung.

6. Platz zwischen Stall, Garten und Torhaus:

Soll egalisiert und gepflastert werden.

Kommentar: Infrastrukturmaßnahme zur Erschließung und zur Verbesserung der Wegeverhältnisse – typisch für ökonomisch genutzte Gutshöfe.

7. Brunnenüberbau mit Türmchen:

Dach, Geländer, blau-weiß gestrichen.

Kommentar: Auch funktionale Bauten erhalten eine barocke Rahmung. Die farbliche Gestaltung in Blau und Weiß verweist nicht auf die Hausfarben der Familie von der Schulenburg (die Rot und Weiß waren), sondern folgt einem allgemeinen barocken Gestaltungsprinzip zur Gliederung und Kontrastierung von Bauteilen.

8. Schweinehof rückversetzen:

Zugang für Vieh soll an den Ort verlegt werden, wo jetzt die Kutschpferde stehen.

Kommentar: Dies verdeutlicht eine Neuordnung der Tierhaltung mit Rücksicht auf Geruch, Hygiene und repräsentative Hofordnung.

9. Alte Wagenscheune:

Kann nach Neubau zu Viehställen umfunktioniert werden.

Kommentar: Beispiel flexibler Nachnutzung vorhandener Substanz. Ein typisches Element frühneuzeitlicher Nachhaltigkeit.

10. Fichtenstämme:

Bretter und Latten auf Anweisung des Landbaumeisters sägen lassen – oder trockenes Material kaufen, falls verfügbar.

Kommentar: Mischung aus Eigenproduktion und Marktbezug. Der Landbaumeister steuert die Auswahl – ein Zeichen professioneller Bauleitung.

11. Schlagzeit für Holz:

Eichen- und Fichtenholz soll rechtzeitig im Winter geschlagen werden.

Kommentar: Richtige Winterfällung garantiert längere Haltbarkeit – diese Praxis zeigt forstwirtschaftliches Know-how.

12. Gartenwand:

Aus nicht mehr verwendbarem Altmaterial fortsetzen; Teich darf nicht mit Bauschutt verfüllt werden.

Kommentar: Nachhaltigkeit und funktionale Ästhetik im Gartenbereich. Der Ausschluss von Teichverfüllung verhindert ökologische Schäden.

13. Krugplanung:

Standort vor den letzten Häusern bei der Schäferei. Bau auf Kosten des künftigen Pächters oder der Herrschaft. Abstand zum Viehhaus mindestens 1 Rute.

Kommentar: Gastwirtschaft als Teil der Gutspolitik – sowohl wirtschaftlich als auch sozial bedeutend. Die Überlegungen zu Zins, Pacht und Hausstruktur zeigen planerische Tiefe.

14. Entschädigung für Gartenverlust durch Schweinehof:

Ersatz im Schafgarten und angrenzenden Flächen.

Kommentar: Frühneuzeitliches Verständnis von Besitz- und Ausgleichsansprüchen innerhalb der Gutsstruktur.

15–16. Besitzaufklärung über Hopfengarten und Gärten beim Böttchergarten:

Verhöre und Titulusermittlung der derzeitigen Besitzer.

Kommentar: Beispiel für administrative Kontrolle über Grundbesitz und Übergänge – gerichtliche und fiskalische Sicherung.

17. Fuhren (Kalk, Sand):

Mit der Gemeinde zu accordieren.

Kommentar: Kooperation mit der lokalen Bevölkerung war notwendig – sowohl vertraglich als auch wirtschaftlich.

18–20. Grabenmauer und Kanal im Garten:

Reparatur mit Feld- oder Mauersteinen, Höhe nach Bedarf. Umherliegende Steine sollen verwendet werden.

Kommentar: Funktionaler Gewässerausbau mit lokaler Ressourcennutzung. Kanal wohl Teil eines Entwässerungs- oder Zierteichsystems.

21. Dessein Wohnhaus:

Wird in Magdeburg durch Landbaumeister unterzeichnet zurückgesendet.

Kommentar: Zentrale architektonische Planung nicht vor Ort, sondern durch Experten in der Stadt. Frühneuzeitliches Zusammenspiel von Gutsherr und staatlich geschulten Baubeamten.

22–23. Arbeitslohn-Accord und Beginn mit Abbruch:

Vertrag mit Handwerkern über Lohn – Materialien stellt Herrschaft. Seite mit Schlafkammer des Generals bleibt bis nächstes Jahr stehen.

Kommentar: Typische Trennung zwischen Materialbeschaffung (durch Gut) und reiner Handwerksleistung. Abbruch mit Erhalt wichtiger Wohnfunktion.

24–25. Fenster, Türen, Öfen, Schlösser etc.:

Aufbewahrung auf Kirchboden bzw. im Gewölbe unter dem Turm.

Kommentar: Praktische Sicherung und spätere Wiederverwendung wertvoller Bauteile – eine Form frühneuzeitlicher Recyclingpraxis.

26–27. Kirchenboden und Brustbild:

Kirchenboden ggf. belegen; das vom Bruder Heinrich Hartwig gestiftete Bildnis von Christoph Daniel sichern.

Kommentar: Verbindung zwischen Familiengedächtnis und baulicher Erhaltung in der Patronatskirche – typisches Merkmal adliger Memorialkultur.

28. Haus vor dem Hof zu weit vorgerückt:

Soll zur Schäferei hin versetzt werden, da es den Torweg verdeckt.

Kommentar: Maßnahme zur Wiederherstellung der Sicht- und Erschließungsachse – zentral in der barocken Hofarchitektur.

29–30. Alternative Krugplanung:

Unterberg kann Krug nicht bauen – Herrschaft will selbst investieren und verpachten. Ausbaupläne mit Stuben, Kammern, Erker, Stall.

Kommentar: Beispiel für soziale Infrastrukturplanung durch die Gutsherrschaft. Der Erker als Zeichen bürgerlicher Gastlichkeit.

31. Bitte der Köchin

Wunsch nach Wohnplatz in den Vorhöfen – Schulenburg will dem Wunsch Rechnung tragen.

Kommentar: Beispiel für persönliche Fürsorge und Kontrolle innerhalb des Gutsbetriebs. Auch soziale Bindung spielt in die Bauplanung hinein.

Diese Pro-Memoria-Liste ergänzt und konkretisiert die bereits 1742 formulierte Bauliste. Sie verdeutlicht Schulenburgs weitreichende Planungen und seine enge Einbindung in alle baulichen, sozialen und wirtschaftlichen Belange seines Besitzes.

Fazit

Das "Pro Memoria" von 1734 und die ergänzenden Baulisten mit unbekanntem Datum dokumentieren nicht nur ein singuläres Bauvorhaben, sondern stellen ein Paradebeispiel barocker Gutsherrschaftsplanung dar. Im Vergleich mit anderen Gutshöfen Mitteldeutschlands offenbart es typische Züge adeliger Rationalität, ästhetischer Repräsentation und sozialer Kontrolle. Christoph Daniel von der Schulenburg erscheint darin als exemplarischer Gutsherr seiner Zeit: militärisch geschult, wirtschaftlich effizient und architektonisch ambitioniert – eingebunden in ein Netzwerk aus Delegation, Kontrolle und technisch fundierter Planung.

Wissenschaftlicher Kommentar

Das "Pro Memoria" ist als Quelle nicht nur wegen seines Umfangs, sondern auch durch seinen dichten Verwaltungsduktus und die Vielzahl konkreter Maßnahmen einzigartig. Es handelt sich vermutlich um eine interne Anweisung, verfasst zur Vorbereitung auf Ausschreibungen, Kontrolle von Baumaßnahmen und zur disziplinarischen Anleitung des Personals. Die Sprache ist klar normierend, teilweise apodiktisch, was auf Christoph Daniels militärische Prägung verweist. Auffällig ist die Verbindung von Detailversessenheit (z. B. genaue Farben, Formate, Abstandsmaße) mit strategischem Denken (Verlagerung des Viehwegs, Pachtmodelle). Das Schriftstück dient damit nicht nur als Planungsinstrument, sondern fungiert zugleich als Instrument der Herrschaftslegitimation durch Ordnung. Ein Vergleich mit preußischen oder sächsischen Bauinstruktionen der Zeit (etwa für das Gutswesen in der Altmark oder im Magdeburgischen) könnte die Singularität und Professionalität dieser Vorlage weiter unterstreichen.

Quellen

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch die Angerner Dorfchronistin Brigitte Kofahl, deren Arbeiten eine wichtige Grundlage für die Erschließung des Gutsarchivs bilden.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 409 ("Pro Memoria" 1734)

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 76 (Inventar 1752)

- Bergner, Heinrich: Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt, Halle 1911

- Brülls, Holger / Könemann, Dorothee: Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Ohrekreis II, Petersberg 2001

- Butenschön, Sylvia (Hrsg.): Frühe Baumschulen in Deutschland, Berlin 2012

- Duncker, Alexander: Ländliche Wohnsitze der Ritterschaft in der preußischen Monarchie, Bd. 12 (Angern), Berlin o. J.

- Vergleichende Fallstudien: Hundisburg, Krüssau, Dretzel, Flechtingen (siehe Denkmalverzeichnisse der Kreise)