Burg Angern

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs. Hinweis: Die Überreste der Burg befinden sich in Privatbesitz und sind nicht öffentlich zugänglich.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Burg Angern als exemplarische hochmittelalterliche Wasserburg in Norddeutschland. Die Burg Angern zählt zu den wenigen in der norddeutschen Tiefebene erhaltenen Wasserburgen, deren bauliche Struktur, archäologische Substanz und archivalische Überlieferung gleichermaßen außergewöhnlich gut erhalten sind. Die Burg vereint in exemplarischer Weise militärische, ökonomische und administrative Funktionen innerhalb eines klar strukturierten und funktional differenzierten Inselburgsystems. Ihre topografische Disposition – bestehend aus zwei künstlich aufgeschütteten Inseln, vollständig umgeben von einem mehrfach gegliederten Grabensystem – dokumentiert eindrucksvoll die strategischen und ingenieurtechnischen Prinzipien des Burgenbaus im mittleren 14. Jahrhundert.

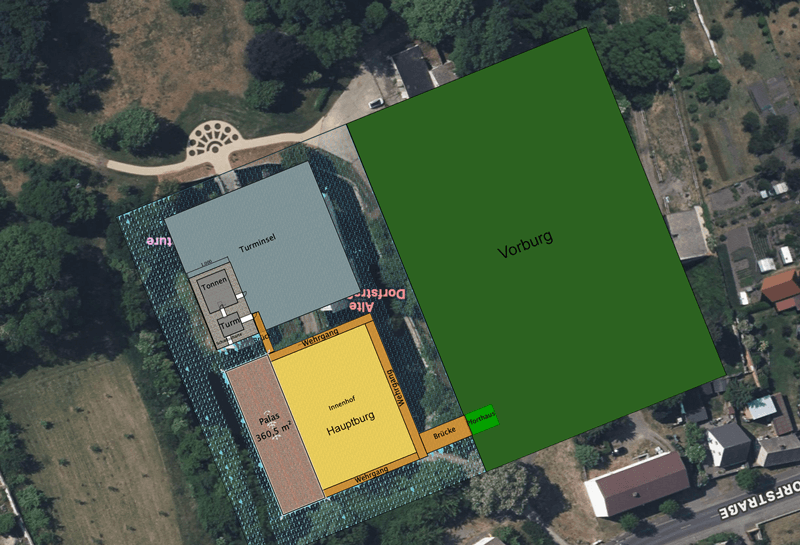

Burganlage in Angern mit Vorburg, Hauptburg mit Wehrgängen (orange) und Brücken sowie der Turminsel

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Im 14. Jahrhundert war die Altmark Schauplatz konkurrierender Herrschaftsansprüche. Die Markgrafen von Brandenburg, das Erzbistum Magdeburg sowie einflussreiche Adelsfamilien wie die von Alvensleben und von Grieben rangen um Besitzrechte, Lehnsbindungen und lokale Machtstellungen. In diesem territorial instabilen Raum stellte die Gründung der Burg Angern eine gezielte Maßnahme der Erzdiözese Magdeburg dar, um ihren Einfluss militärisch abzusichern und administrativ zu konsolidieren. Die Errichtung einer Wasserburg mit deutlich ausgeprägter Wehr- und Wohnfunktion manifestierte die landesherrliche Präsenz vor Ort und fungierte zugleich als sichtbares Machtsymbol gegenüber konkurrierenden Adelsinteressen.

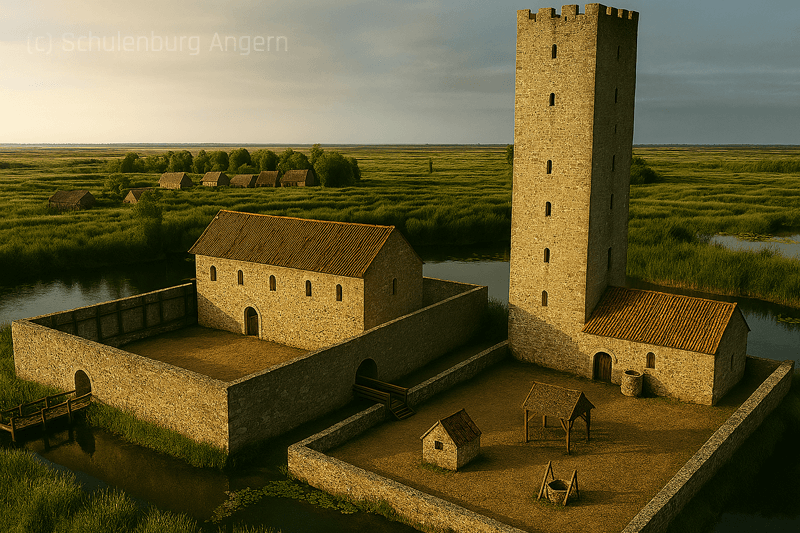

KI generierte Rekonstruktion der Burg Angern um 1340 mit Hauptburg und Turminsel

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Besitzgeschichte der Burg Angern ist ein exemplarisches Zeugnis für die Dynamik mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Herrschaftsverhältnisse im Erzstift Magdeburg. Ab dem 14. Jahrhundert lassen sich zahlreiche Wechsel der Lehnsträger, Verpfändungen und Erbteilungen nachweisen, die sowohl die politische Instabilität der Landesherrschaft als auch die wirtschaftlichen Interessen des Adels spiegeln. Besonders die Übernahme durch die Familie von der Schulenburg und deren interne Aufteilung des Besitzes dokumentieren eindrücklich die Auswirkungen des agnatischen Lehnrechts und der Pfandpraxis im spätmittelalterlichen Raum.

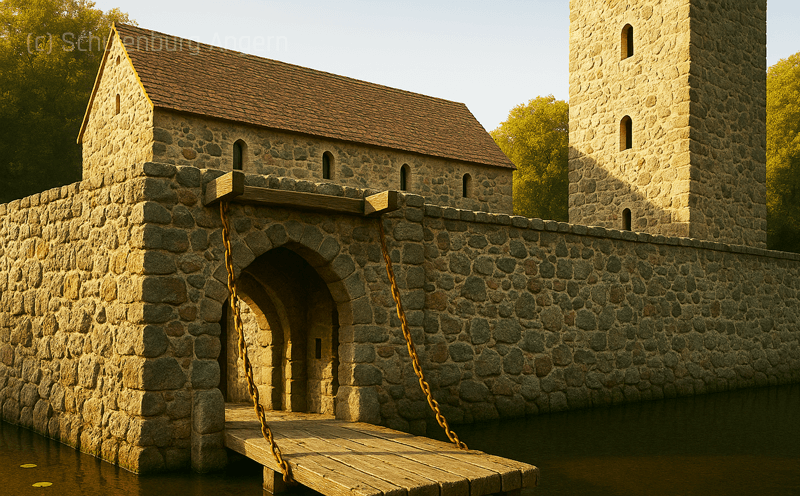

KI Rekonstruktion der westlichen Ringmauer mit vermuteter Zugbrücke, Palas und Bergfried

- Details

- Kategorie: Burg Angern

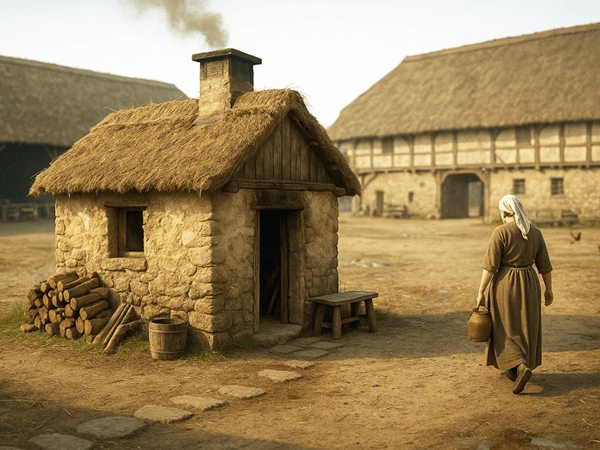

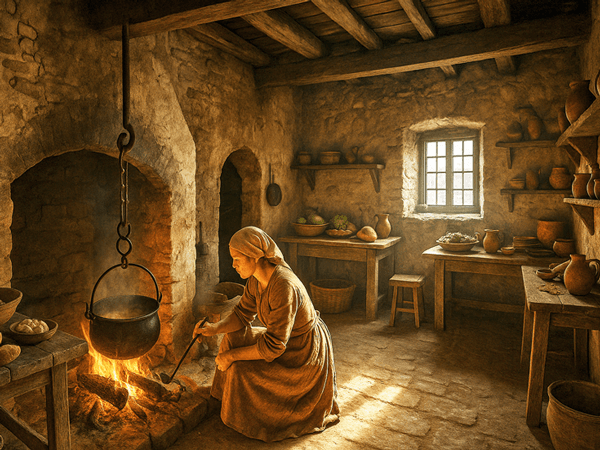

Die Vorburg der Burg Angern: Funktionsanalyse und historische Rekonstruktion unter der Annahme mittelalterlicher Vorgängermauern (ca. 1350). Die Vorburg der Burg Angern, wie sie auf einem barockzeitlichen Plan um 1760 dargestellt ist, weist eine markante rechteckige Struktur mit drei langgestreckten Wirtschaftsgebäuden und zwei freistehenden Bauten auf. Auf Grundlage architektonischer Analyse, funktionaler Einteilung sowie typologischer Vergleiche mit anderen mitteleuropäischen Burganlagen lässt sich begründet rekonstruieren, dass die barocken Gebäude auf der Struktur und dem Grundriss einer hochmittelalterlichen Vorburg basieren. Die folgenden Ausführungen widmen sich der Rekonstruktion dieser früheren Vorburg unter der Annahme eines Baubestandes aus der Zeit um 1350.

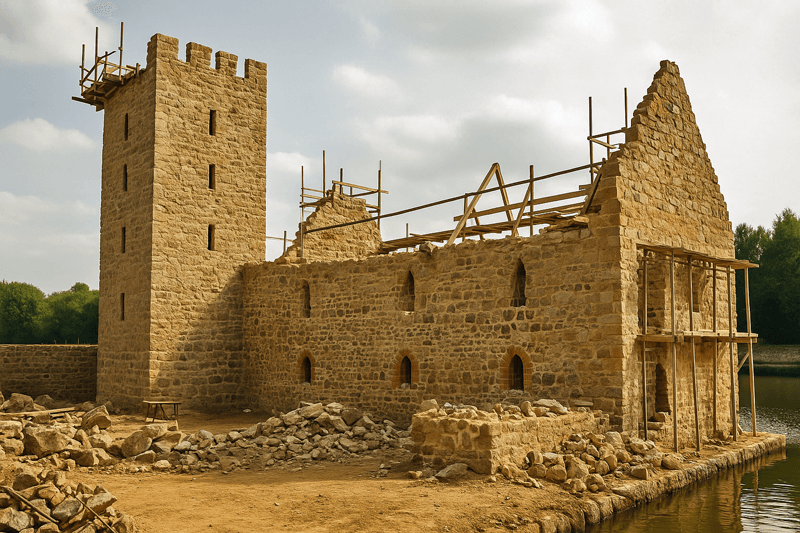

Innenhof der Vorburg Angern mit Wirtschaftsgebäuden (KI-Rekonstruktion)

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Errichtung der Burg Angern um 1340 – Architektur, Handwerk und Kontext. Die Burg Angern entstand um das Jahr 1340 im Auftrag des Erzbischofs Otto von Magdeburg. Diese Befestigungsanlage war Teil einer territorialpolitischen Sicherungsstrategie des Erzstifts in der südlichen Altmark, nachdem 1336 ein Ausgleich mit dem Markgrafen von Brandenburg erreicht worden war. Die Anlage, gelegen an einer bedeutenden Handelsroute, zählt zu den Wasserburgen des Niederungstyps und zeigt exemplarisch, wie sich Wehrhaftigkeit, Verwaltung und Repräsentation im 14. Jahrhundert architektonisch verbanden.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die strategische Lage Angerns im Dreißigjährigen Krieg. Angern war zu Beginn des 17. Jahrhunderts Sitz eines ausgedehnten Lehngutes der Familie von der Schulenburg, gelegen an der Grenze zwischen dem Kurfürstentum Brandenburg und den geistlichen Territorien Halberstadt und Magdeburg. Die Burg war Teil eines befestigten Ensembles aus Hauptburg, Vorburg und Turminsel. Ihre Lage machte sie im Kontext konfessioneller Konflikte und durchziehender Heere zu einem militärisch sensiblen Ziel.

Kriegsbeginn und Vorzeichen (1618–1626)

Die Zerstörung Angerns im Jahr 1631

Wiederaufbau, Wirtschaft und soziale Ordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg (1648–1701)

Militärische Präsenz in Burg Angern während des Spanischen Erbfolgekriegs

Unterkategorien

Die Hauptburg

Die Hauptburg von Angern war eine nahezu quadratische Inselanlage mit ringförmigem Wassergraben, massivem Bruchsteinsockel und einer ursprünglich bis zu 8 Meter hohen Wehrmauer. Der östliche Palas übernahm zugleich die Funktion der Ringmauer und enthielt bauzeitliche Tonnengewölbe, die bis heute erhalten sind. In Kombination mit dem Wehrturm auf der separaten Turminsel bildete die Hauptburg ein gestaffeltes Verteidigungssystem, das typisch für hochmittelalterliche Wasserburgen in der Altmark war.

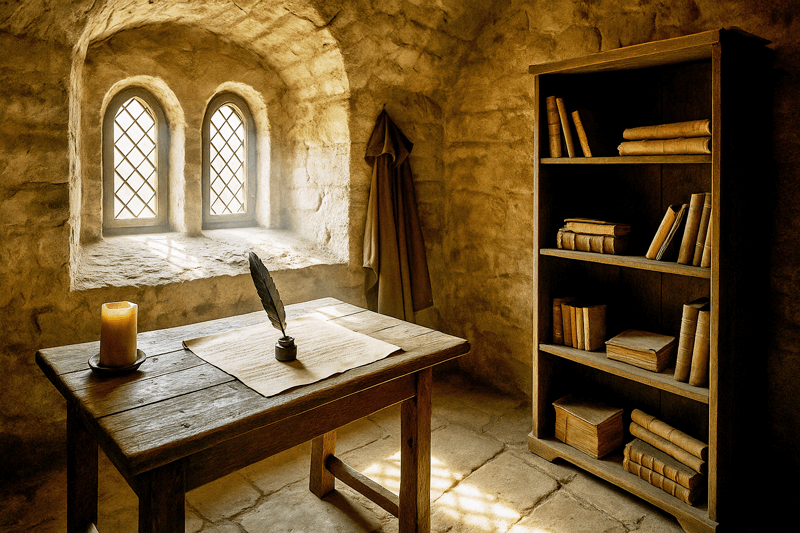

Der Palas

Der Palas der Burg Angern wurde um 1340 errichtet und bildet das zentrale Wohn- und Verwaltungsgebäude der Hauptburginsel. Sein Erdgeschoss ist vollständig tonnengewölbt, mit asymmetrischen Ziegelansätzen, bauzeitlichen Fensteröffnungen und einem original erhaltenen Umkehrgang. Die Außenmauern bestehen aus roh gebrochenem Feldstein, die Innenstruktur aus Ziegelmauerwerk – eine für hochmittelalterliche Wasserburgen der Altmark typische Kombination. Archäologische und bauhistorische Befunde belegen eine kontinuierliche Nutzung ohne barocke Überformung.

Die Turminsel der Burg

Die Turminsel von Angern war baulich vom Palas getrennt und durch einen eigenen Abschnitt des Wassergrabens gesichert. Im Zentrum stand der achtgeschossige Bergfried aus Bruchstein mit bis zu 2,50 Meter starken Mauern, dessen Erdgeschoss vollständig erhalten ist. Angrenzend befanden sich zwei Tonnengewölbe und ein funktionierender Brunnen, was auf eine autarke Nutzung und strategische Bedeutung als Rückzugsort im Verteidigungsfall hinweist.

Befunde der Burg

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in Sachsen-Anhalt stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar.