Inszenierte Herrschaft im Interieur – Die Ausstattung des Schlosses Angern im Spiegel des Inventars von 1752. Die Ausstattung adeliger Wohnsitze im 18. Jahrhundert war mehr als nur funktionale Möblierung: Sie diente der Repräsentation, der sozialen Codierung und der performativen Inszenierung von Herrschaft, Bildung und weltläufigem Geschmack. Das Inventar des Schlosses Angern aus dem Jahr 1752 (Gutsarchiv Angern, Rep. H 76) erlaubt einen selten detaillierten Blick in die Wohnkultur eines preußisch-altmärkischen Adligen der Barockzeit. Christoph Daniel von der Schulenburg, General der Infanterie im Dienste des Königs von Sardinien, hatte das Schloss wenige Jahre zuvor als Teil einer umfassenden Besitz- und Herrschaftskonsolidierung neu errichten und vollständig ausstatten lassen. Die analysierten Einrichtungsgegenstände, Textilien, Dekorationselemente und Supraporten spiegeln nicht nur die internationale Herkunft des Besitzers, sondern auch seine Ambition, in Angern ein stilistisch kohärentes und symbolisch aufgeladenes Herrschaftszentrum zu etablieren.

Struktur und Charakter des Inventars

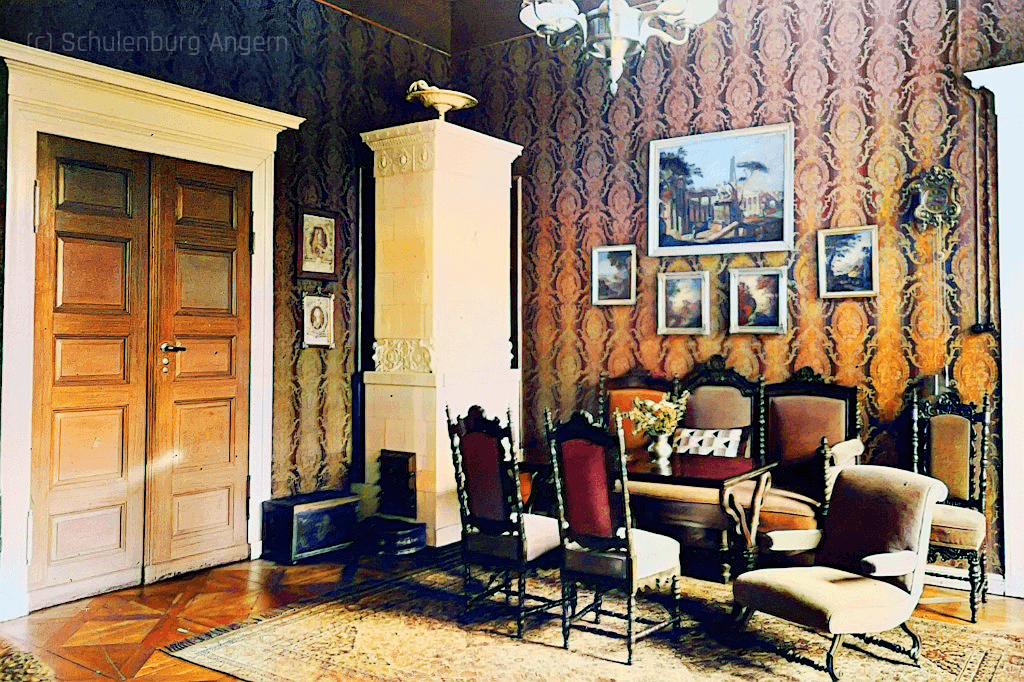

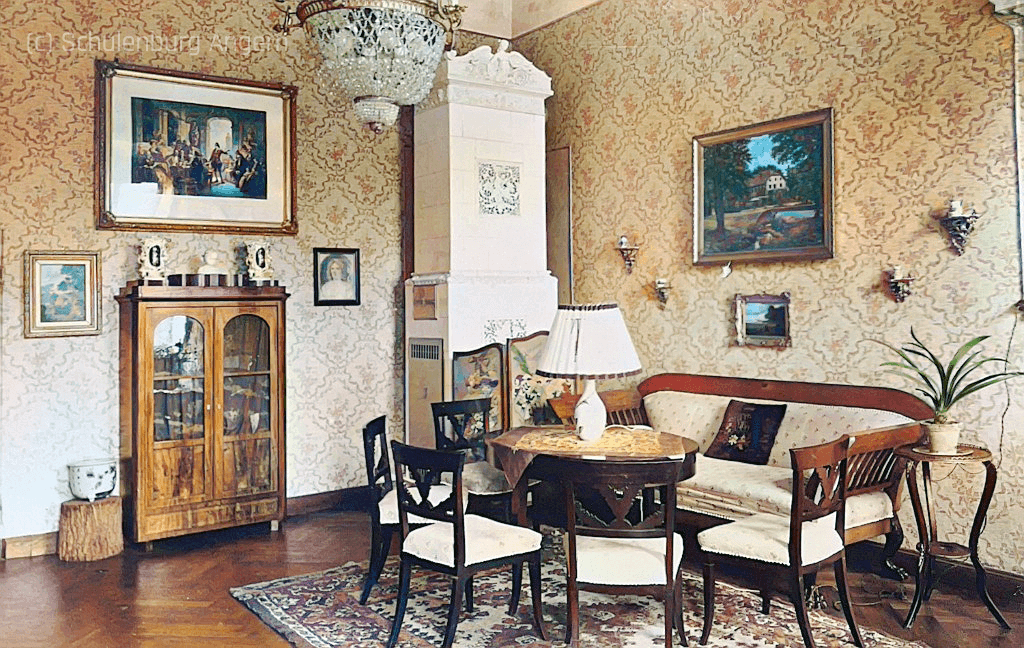

Das 1752 angelegte Inventarverzeichnis umfasst mehr als 20 Räume, darunter Säle, Kabinette, Schlafzimmer, Salons, Archivräume und Wirtschaftsräume. Es listet Möbel, Textilien, Gemälde, Waffen, Bücher, Porzellan und Dekorationsgegenstände mit hoher Genauigkeit auf – häufig mit Materialien, Mustern, Farben und Anordnungen. Der Stil ist nüchtern-deskriptiv, weist aber durch seine Ordnungssystematik (nummerierte Räume, korrespondierende Bezüge) auf eine planvolle Raumarchitektur hin. Die Gegenstände sind in ihrer Funktion aufeinander abgestimmt und thematisch gruppiert: Ein Gartensaal mit blauen Rohrstühlen, Chinoiserien und Berliner Flechtwerk kontrastiert mit dem Kabinett des Hausherrn, das mit italienischen Bauernszenen und Waffenstücken ausgestattet ist. Hier zeigt sich eine Komposition von Zweck, Ästhetik und Repräsentation.

Möbel und Möblierungspraxis auf Schloss Angern (1752)

Das Inventar von 1752 offenbart eine fein abgestimmte Binnenarchitektur adeliger Repräsentation. Die Möblierung ist in ihrer Art und Anordnung nicht zufällig, sondern folgt einem klaren stilistischen und sozialen Programm. Besonders auffällig ist die Verknüpfung von repräsentativer Ausstattung, funktionaler Raumgliederung und textiler Inszenierung.

Räumliche Verteilung und Funktionen: Die Möbel waren nicht gleichmäßig im Haus verteilt. Besonders repräsentativ ausgestattet waren:

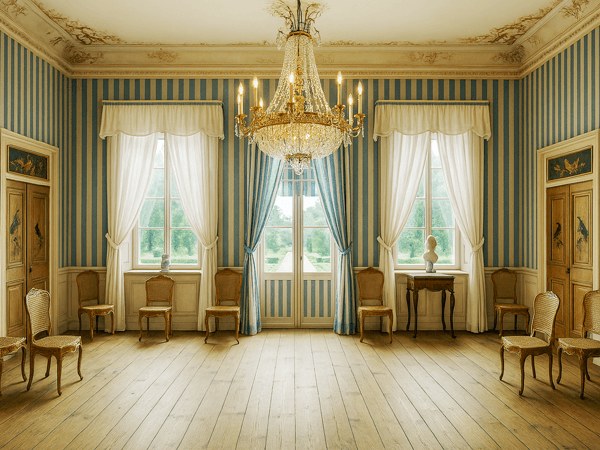

- Der Gartensaal: mit „blau-weiß gestreifter Leinwand-Tapete“, einem „Doublett-Sofa mit überzogenen Lehnstühlen“, „Tischen“ und „einer Konsole mit Spiegel“.

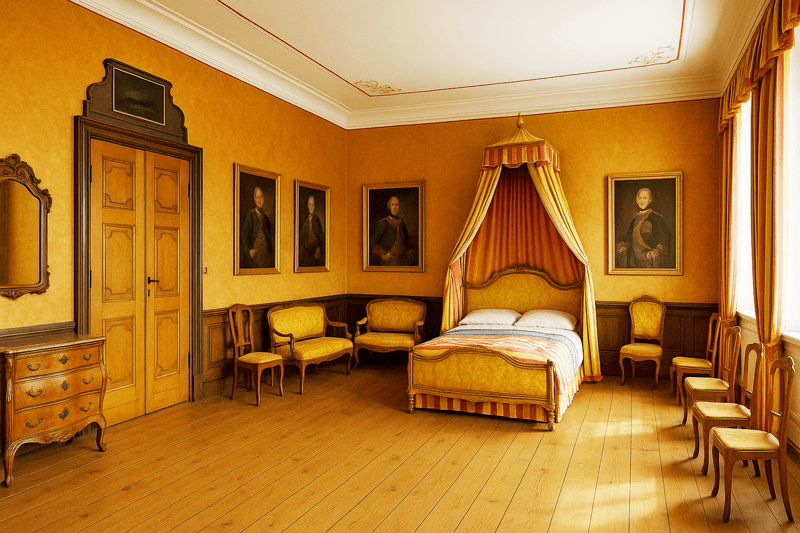

- Zimmer Nr. 9 (links vom Saal): mit „gelber Brocadelltapete“ und „gelben Polstermöbeln“ – verweist auf eines der formal aufwendiger gestalteten Appartments im Schloss.

- Das Schlafzimmer des Hausherrn: mit „Bett mit Damastvorhängen“, „Lehnstuhl mit Falballa“, „Frisiertisch mit Spiegel“, „Kommode“ und weiteren Zubehörstücken. Die Koordination von Textil, Polsterfarbe und Wandbespannung war hier besonders ausgeprägt.

- Kammern und Nebenzimmer: schlichter ausgestattet, mit „einfachen Stühlen“, „gefasten Tischen“ und gelegentlich Truhen, vermutlich zur Aufbewahrung von Wäsche oder Dokumenten. Diese Stücke dienten vorwiegend funktionalen Zwecken.

Typologie und Vorkommen: Am häufigsten treten Sitzmöbel in Erscheinung – darunter Lehnstühle, Fauteuils, einfache Stühle mit oder ohne Polster, Rohrstühle, Tabourets und Canapees. Diese werden nicht nur gezählt, sondern auch hinsichtlich ihrer Bezugsstoffe, Farben und Zierformen beschrieben. Die Materialien umfassen Brocadell, Damast, Doublett, gestreifte Leinwand und Kattun. Die Polsterstoffe korrespondieren in Farbe und Stofflichkeit häufig mit den Wandbespannungen, Portieren und Falballas. Diese Abstimmung diente der Herstellung geschlossener Raumeindrücke. Neben den Sitzmöbeln treten zahlreiche Betten in verschiedenen Ausführungen auf: Pavillon-, Kuppel- und Duchesse-Betten mit Himmel, Baldachin oder Basements, meist mit textiler Komplettausstattung und Farbkomposition. Ihre Bezeichnung nach Typ (z. B. „à la Duchesse“) verweist auf die französische Herkunft der Formen. Die farbliche Gestaltung reicht von ponceau-grün über gelb-weiß bis hin zu blau-gestreift. Schreibtische („Bureau“), Kommoden, Nachttische, Konsoltische, ovale und viereckige Tische, Eckschränke und Spiegel mit Nussbaumrahmen bilden die ergänzenden Funktionsmöbel. Ihre Anordnung folgt einer höfisch geprägten Ordnung: Der Spiegel über dem Konsoltisch, flankiert von Lehnstühlen oder ein Bureau als Schreibmöbel mit Porzellangarnitur bilden typische Arrangements.

Materialien und handwerkliche Qualität: Die verwendeten Hölzer sind zumeist Nußbaum, Granatillie oder Tannenholz. Letzteres dominiert in den einfacheren Räumen und bei Dienermobiliar. Besonders auffällig sind furnierte Stücke mit Intarsien oder Elfenbeinauslagen – wie zwei Schreibtische im Kabinett des Hausherrn. Die Möbel zeigen insgesamt eine solide handwerkliche Ausführung, orientieren sich in ihrer Formensprache aber nicht an überbordendem Hofluxus, sondern an praktikablen, jedoch ästhetisch anspruchsvollen Modellen. Dies entspricht dem Status eines vermögenden, aber nicht hochhofstämmigen Provinzadligen, der zugleich europäische Verbindungen zu nutzen verstand.

Möblierung als Raumkunst: Die Räume sind weder überladen noch leer – die Anzahl der Möbelstücke pro Raum ist begrenzt, doch sorgfältig ausgewählt. Ein Kanapee mit sechs passenden Stühlen, ein Kommodenpaar mit Spiegel oder ein Schlafbett mit flankierenden Fauteuils zeigen, dass auf Symmetrie und visuelle Balance Wert gelegt wurde. Die Möbel sind Bestandteil einer kuratierten Raumkunst, in der textile, bildliche und mobiliäre Elemente eine Einheit bilden. Dies zeigt sich besonders in den Salons und den Privaträumen des Hausherrn, deren Ausstattung auch soziale Codierung beinhaltete. Die dienenden Räume und Zimmer für Domestiken sind dagegen funktional ausgestattet, häufig mit einfachen Betten, Truhen, Tischen und unpolierten Stühlen. Auch dies folgt einem Standesprinzip: der abgestuften Sichtbarkeit von Komfort und Zier.

Vergleich und Einordnung: Leider sind keine Originalmöbel aus Schloss Angern erhalten. Für eine stilistische und funktionale Einordnung bietet sich jedoch ein Vergleich mit zeitgleichen Ausstattungen in benachbarten Residenzen an. Besonders ergiebig ist hierbei das Schloss Dessau, das in der Mitte des 18. Jahrhunderts unter Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau modernisiert wurde. Dort lassen sich zahlreiche Möbelstücke nachweisen, die in Form, Material und Farbigkeit mit den im Angerner Inventar von 1752 genannten Objekten vergleichbar sind. Dazu zählen gepolsterte Lehnstühle mit textiler Ausstaffierung, Konsoltische mit Spiegelaufsatz, Canapees sowie reich dekorierte Betten mit Damast- oder Brokatbespannung. Die Dessauer Ausstattung belegt auch die koordinierte Farbgestaltung zwischen Möbel, Wandtextil und Fenstervorhang – ein Prinzip, das sich im Inventar von Angern klar widerspiegelt.

Fazit: Das Mobiliar des Schlosses Angern dokumentiert nicht nur die Wohn- und Repräsentationskultur eines adeligen Haushalts um 1752, sondern auch die kulturelle Logik der Herrschaft. Zwischen Nützlichkeit und Pracht, zwischen Textilkunst und Funktionalität entfaltet sich ein detailreiches Panorama, das sowohl den Geschmack des Besitzers als auch dessen internationale Vernetzung widerspiegelt. Das Schloss wird zur Bühne einer inszenierten, durch Materialien und Formen strukturierten adeligen Selbstvergewisserung – greifbar im Stuhl mit Brocadellbezug ebenso wie im furnierten Bureau mit Elfenbeinauflage.

Zwischen Repräsentation und Pragmatik: Die Leinwandtapeten im Schloss Angern um 1752

Das Inventar von 1752 für Schloss Angern stellt ein selten detailliertes Zeugnis barocker Raumgestaltung dar. Die dort verzeichneten Wandbekleidungen – insbesondere Tapeten auf Leinwandbasis – geben nicht nur Einblick in textile Raumausstattung, sondern erlauben in mehreren Fällen eine konkrete Rekonstruktion anhand erhaltener Fragmente. Der folgende Essay analysiert Materialität, Farbgebung, Verteilung und funktionale Bedeutung der Tapeten im Kontext der barocken Wohnkultur der Familie von der Schulenburg.

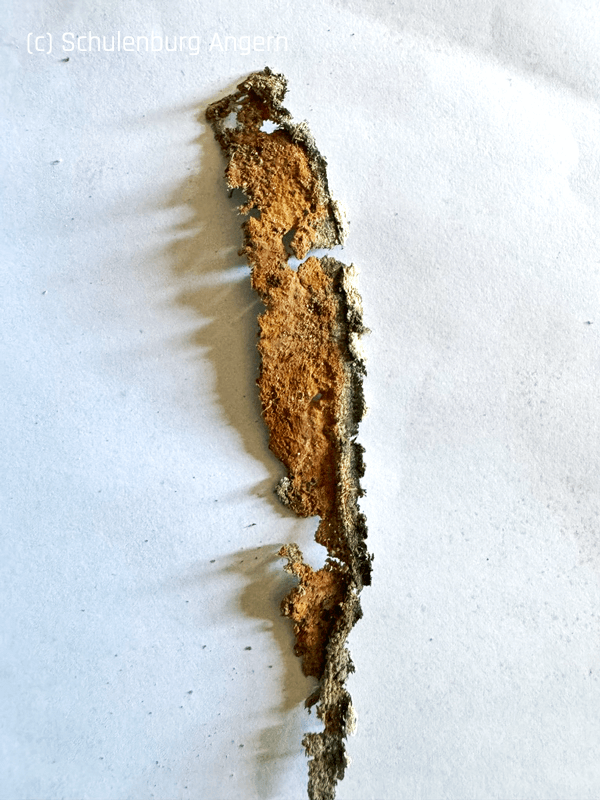

Materialien und Techniken: Ein wichtiger Hinweis auf die textile Beschaffenheit der Wandbespannungen ergibt sich aus dem Sprachgebrauch im Inventar: Das Wort „Bahn“ verweist auf zugeschnittene Bahnen eines Flachgewebes – ein Begriff, der nicht für schwere Seidenstoffe oder Samte verwendet wurde, sondern für textile Wandbespannungen aus Leinwand, Kattun oder Damastleinwand. Die im Inventar wiederholt genannte Formulierung "Tapeten" bezieht sich somit in allen Fällen auf aufgespannte und farblich gefasste Leinwand. Diese Wandbespannungen wurden mit Nägeln direkt auf dem Wandputz befestigt, teils begleitet von vergoldeten oder goldfarben gestrichenen Fassungsleisten. Die Leinwand wurde glatt und straff verspannt und entlang der oberen Kante sowie in den Raumecken mit schlichten Leisten gefasst. Unten schloss die Bespannung gegen profiliert gestaltete Fußleisten ab. Die ursprüngliche Position dieser Fassungsleisten lässt sich anhand von Nagelspuren, farblichen Abgrenzungen und Befundfragmenten nachvollziehen – einschließlich der Nägel, die heute nicht mehr sichtbar sind, da sie im Zuge der Untersuchung abgenommen wurden. In den repräsentativen Räumen waren diese Leisten vergoldet oder goldfarben gestrichen, was die dekorative Wirkung der Wandbespannung zusätzlich unterstrich. Im unteren Gartensaal sind zusätzlich auf die dortigen Stuckkanten gemalte Perlstäbe dokumentiert, im oberen Saal war die untere Stuckleiste gold lackiert. Bei der verwendeten Goldfarbe handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Blattgold, sondern um eine öl- oder leimgebundene Goldbronze-Farbe auf Messing- oder Kupferbasis. Diese sogenannte Goldlackfarbe wurde im 18. Jahrhundert häufig verwendet, um eine vergoldete Wirkung zu erzielen, ohne die hohen Kosten echter Blattvergoldung. Charakteristisch sind bronzefarbene Pigmente, die mit einem organischen Bindemittel aufgetragen und meist mit Firnis überzogen wurden., was die dekorative Wirkung der Wandbespannung zusätzlich unterstrich.

Farbigkeit und Raumwirkung: Die farbliche Gestaltung der Tapeten war keineswegs monoton: Gelbe, blaue, grün-goldene, rotbraune und gestreifte Bespannungen sind nachgewiesen. In zahlreichen Räumen bildeten Tapeten, Falballas, Gardinen und Möbelstoffe ein abgestimmtes Farbensemble. So etwa im ersten Zimmer gegen der Allee mit einer roten Damas-Tapete samt blauer Fransen und Vorhängen – oder im gelb ausgeschlagenen Zimmer Nr. 9 mit Brocadelltapeten, goldenen Leisten und gelbem Doublett-Sofa. Der große Saal war mit blau-weiß gestreifter Leinwand tapeziert, was durch ein erhaltenes Fragment mit entsprechenden Pigmenten bestätigt werden konnte. Diese Farben erzeugten nicht nur dekorative Wirkung, sondern regelten auch Temperatur, Lichtreflexion und Repräsentationsanspruch.

Erhaltene Fragmente, Materialien und Befundabgleich: Mehrere Tapetenfragmente aus Schloss Angern konnten inzwischen eindeutig identifiziert und bestimmten Räumen des Inventars von 1752 zugeordnet werden. Die Materialanalyse zeigt, dass sämtliche originale Wandbespannungen auf einem textilen Träger aus mittelfeinem bis grobem Leinwandgewebe basierten, das mit Leimfarbe, in Einzelfällen wohl auch mit Temperafarben gefasst war. Die Pigmentierung wurde meist direkt auf das Gewebe appliziert, in seltenen Fällen mit Schablonen strukturiert. Als typische Farbpigmente lassen sich Erdfarben (Ocker, Umbra), Kreideweiß sowie Anklänge von Berliner Blau oder Azurit nachweisen. Die Kombination aus Pigment, Textilstruktur und Befestigungstechnik erlaubt eine differenzierte Rekonstruktion der historischen Raumfassungen und kann bestimmten Räumen des Inventars von 1752 zugeordnet werden. Dabei erlaubt die Kombination aus materieller Analyse, Pigmentbestimmung, textiler Struktur und Montagespuren eine differenzierte Rekonstruktion der historischen Raumfassungen.

Ein großflächiges Fragment aus Zimmer Nr. 9, dem "großen Zimmer linker Hand beim Eingang des Saales", besteht aus grober Leinwand mit ockerfarbener Leimfarbe und weist Spuren einer möglichen ornamentalen Struktur auf. Es korrespondiert exakt mit der dort verzeichneten "gelben Brocadelltapete". Die kräftige Pigmentierung sowie Hinweise auf Fassungsleisten und abgestimmte Möbelfarben (gelbes Doublett-Sofa) sprechen für eine hochwertige barocke Ausstattung mit textiler Geschlossenheit.

|

|

|

Ein weiteres, gut erhaltenes Fragment stammt aus dem großen Saal im Erdgeschoss (Gartensaal) und zeigt deutliche bläulich-weiße Pigmentreste auf Leinwand. Die regelmäßige Streifenstruktur ist zwar nur fragmentarisch erhalten, entspricht aber der im Inventar genannten "blau und weiß gestreiften Leinwand-Tapete". Die Leinwand war mit Nägeln aufgebracht, die im Zuge der Untersuchung entfernt wurden, jedoch in ihrer ursprünglichen Position noch nachvollziehbar sind. Die Farbkombination ist für Repräsentationsräume des mitteldeutschen Adels der Zeit typisch und erzeugte eine lichte, raumöffnende Wirkung.

|

|

Weitere Fragmente mit rotbraunem Dekor und glatterem Trägergewebe lassen sich stilistisch der klassizistischen Umbauphase um 1843 zuordnen. Sie finden sich unter späteren Putzschichten oder überlagernd auf älteren barocken Wandfassungen. Diese sekundären Schichten dokumentieren die fortgesetzte Nutzung und Umgestaltung der Räume im 19. Jahrhundert, sind jedoch klar von der Ausstattung des Jahres 1752 zu unterscheiden.

Vergleich und kulturhistorische Einordnung: Die Ausstattung von Schloss Angern zeigt in ihrer formalen Zurückhaltung und textilen Qualität eine ländlich-adlige Variante höfischer Repräsentationsformen. Im Unterschied zu Fürstensitzen wie Schloss Mosigkau oder Schloss Dornburg sind die Tapeten in Angern weniger prunkvoll, aber in sich konsequent gestaltet. Die intensive Abstimmung von Farbe, Stoff und Möblierung verweist auf ein hohes Maß an Gestaltungssensibilität. Besonders auffällig ist die konsequente textile Durchgestaltung – nahezu alle Wohnräume verfügten über Wandbespannungen, was zu einer gleichmäßigen akustischen, thermischen und ästhetischen Raumfassung beitrug.

Fazit: Das Inventar von 1752 belegt eine bemerkenswert differenzierte, textil geprägte Innenausstattung von Schloss Angern. Die erhaltenen Tapetenfragmente ermöglichen heute in mehreren Fällen eine gesicherte Zuordnung zu den historischen Räumen. Schloss Angern stellt damit ein herausragendes Beispiel für die Wandgestaltung im mitteldeutschen Adel der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dar – in seiner Mischung aus Repräsentation, Wohnkomfort und saisonaler Anpassbarkeit. Die fortschreitende Rekonstruktion der Tapeten auf Basis archivalischer und materieller Quellen vertieft unser Verständnis barocker Wohnkultur jenseits der Zentren.

Supraporten und Wanddekorationen als Repräsentationsmittel

Ein besonders charakteristisches Element der Innenausstattung von Schloss Angern sind die zahlreichen Supraporten – über Türen oder Kaminen angebrachte Bildfelder –, die in Stil, Motivwahl und Funktion weit über rein dekorative Zwecke hinausgehen. Im Inventar von 1752 finden sich detaillierte Hinweise auf ihre Themenvielfalt und Platzierung: Sie zeigen Szenen aus der italienischen Genremalerei (z. B. Bacchanalien, ländliche Feste), chinesisch inspirierte Tierdarstellungen, venetianische Architekturperspektiven, niederländische Küchen- und Jagdstillleben sowie allegorische und mythologische Szenen. Diese Supraporten dienten nicht nur der Gliederung der Wandflächen, sondern waren integraler Bestandteil einer narrativen Raumordnung, in der jeder Bildträger eine bestimmte Atmosphäre, moralische Konnotation oder kulturelle Assoziation erzeugte.

Dass mehrere Werke als "venetiansche Perspektiven" oder "italienische Bauernstücke" bezeichnet werden, legt nahe, dass Christoph Daniel von der Schulenburg sie bewusst in Italien oder über italienische Kunsthändler erworben hatte. Ihre Thematik war mit Bedacht gewählt: Während Supraporten mit Blumen, Wildbret und Küchengeschirr eher in Speise- oder Wirtschaftszimmern Verwendung fanden, dominierten im Salon Landschaften, mythologische Szenen und höfische Allegorien. Die Verteilung war nicht zufällig, sondern diente einer didaktisch-moralischen Rahmung des Raumes im Sinne einer bildgeführten Weltordnung.

Die Supraporten spiegeln den Bildungsanspruch des Besitzers ebenso wie seine internationale Orientierung. Ihre künstlerische Qualität verweist auf erfahrene Werkstätten – vermutlich in Venedig, Turin oder auch Leipzig – und auf den Zugang zu einem überregionalen Kunstmarkt. In ihrer Vielfalt und thematischen Tiefe sind sie vergleichbar mit den Raumausstattungen des Schlosses Mosigkau, wenngleich dort stärker auf mythologische Kontinuität und klassische Antikenrezeption gesetzt wurde. In Angern hingegen verschmelzen höfische Eleganz, genrehafte Lebendigkeit und symbolische Codierung zu einem durchkomponierten Repräsentationsprogramm, das die Übergänge von öffentlichem Auftreten, privatem Stil und gelehrter Selbstverortung fließend inszeniert.

Porträts, Sammlungen und dynastische Selbstverortung

Ein auffälliges Moment der Innenausstattung ist der hohe Anteil an bildlicher Herrschaftsinszenierung: Der Gartensaal und die angrenzenden Kabinette enthalten Porträts von Victor Amadeus II., König Karl Emanuel III., dem Kronprinzen von Sardinien, dem Herzog von Chablais sowie allegorische Darstellungen „der drei Königinnen“ und anderer hoher Persönlichkeiten. In Summe bilden sie eine Galerie sardinisch-piemontesischer Staatlichkeit, die Christoph Daniels diplomatische und militärische Einbindung in den italienischen Fürstenstaat sichtbar macht. Auch im sog. Polterzimmer, das zugleich als Bibliothek und Waffenraum dient, überlagern sich gelehrte Repräsentation und militärische Erinnerungskultur – etwa durch eine „Haubitze zu Grenaden“, einen „Musquetton mit Perlmutter und Elfenbein“ oder eine „spanische Flinte, halb geschäftet, so blau angelaufen“.

Ökonomischer Rahmen und kulturelle Einordnung

Die Ausstattung von Schloss Angern dürfte in ihrer Gesamtheit nach konservativer Schätzung zwischen 2.500 und 3.500 Reichstalern gekostet haben – eine für ein Landgut dieser Größe dennoch beachtliche Summe. Umgerechnet in heutige Kaufkraft ergibt sich – je nach Berechnungsgrundlage – ein Gegenwert von etwa 75.000 bis 120.000 Euro. Zum Vergleich: Die Ausstattung von Schloss Mosigkau unter Fürstin Anna Wilhelmine belief sich auf rund 12.000 bis 14.000 Taler, wobei dort verstärkt auf höfische Inszenierung mit Stuck, vergoldetem Mobiliar und Spiegelgalerien gesetzt wurde. Angern wählte bewusst einen reduzierteren, aber nicht minder anspruchsvollen Weg.

Finanziert wurde die Einrichtung zum Großteil aus Schulenburgs im Ausland (v. a. in Turin) erworbenem Vermögen, das über ein transnationales Netzwerk aus Bankiers, Vermittlern und Vertrauenspersonen in mehreren Tranchen in die Altmark überführt wurde. zum Großteil aus Schulenburgs im Ausland (v. a. in Turin) erworbenem Vermögen, das über ein transnationales Netzwerk aus Bankiers, Vermittlern und Vertrauenspersonen in mehreren Tranchen in die Altmark überführt wurde. Die bereits 1736/37 dokumentierten Geldzuflüsse aus Turin an Sandrat in Magdeburg, ebenso wie der Großtransfer von 33.000 Talern im Jahr 1738 über Pommer, Faber & Küstner und Tissot, verdeutlichen die ökonomische Planungstiefe, mit der Schulenburg sein Projekt betrieb.

Fazit

Die Ausstattung von Schloss Angern verkörpert den bewussten Versuch, europäische Gestaltungstraditionen – insbesondere aus Italien, Frankreich und den Niederlanden – mit der preußisch-altmärkischen Herrschaftskultur des 18. Jahrhunderts zu verbinden. Zwischen barocker Repräsentation, aufgeklärter Sammelleidenschaft und frühbürgerlichem Ordnungssinn spiegelt sie eine Adelspraxis wider, die über das Funktionale hinausging. Schloss Angern diente nicht allein als Wohnsitz, sondern als manifestierter Ausdruck ästhetischer Bildung, kultureller Aneignung und symbolischer Selbstvergewisserung in einem sich wandelnden sozialen Gefüge.

Quellen

Die vorliegende Darstellung stützt sich auf eine Transkription durch Brigitte Kofahl, die als Angerner Dorfchronistin auch ausgewählte Archivalien des Gutsarchivs transkribierte.

Archivquellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 76: Generalinventarium der im Schloss Angern befindlichen Gegenstände, erstellt 1752.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 336: Korrespondenzen Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 409, Bl. 25–28: Einnahmen und Ausgaben der Gutskasse Angern, mit Vermerken zu Kapitalzuflüssen aus Turin (1736–1737).

Vergleichsliteratur

- Danneil, Johann Friedrich: Das Geschlecht der von der Schulenburg, Bd. I–II. Salzwedel 1847.

- Brülls, Holger / Könemann, Dorothee: Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, Band 10.2: Altmarkkreis Salzwedel, Halle (Saale) 1993.

- Jannasch, Eva: Das Rokoko-Schlösschen Mosigkau und seine Ausstattung. In: Jahrbuch der Stiftung Dessau-Wörlitz 1964, S. 45–92.

- Huth, Christoph: Adelige Wohnkultur des 18. Jahrhunderts in Sachsen-Anhalt. In: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Heft 2 (2009), S. 61–74.

- Richter, Gisela: Mobiliar und Ausstattung des Adels im 18. Jahrhundert – Funktion, Form, Bedeutung. München 2004.

- Schütte, Christoph: Dekorative Supraporten des 18. Jahrhunderts – Funktionen zwischen Raumstruktur und Allegorie. Berlin 2008.

Kunsthistorischer Kontext

- Schulze, Sabine: Die Supraporte als Bildform des 18. Jahrhunderts. Ikonografie und Raumwirkung, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 62 (2001), S. 185–216.

- Leuschner, Eckhard: Barocke Bildprogramme in deutschen Landsitzen. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 65 (2002), S. 311–338.