Die bauarchäologischen Reste der Burg Angern dokumentieren wesentliche Elemente der mittelalterlichen Struktur, ihre Transformation im Laufe der Jahrhunderte und die Wiederverwendung alter Bausubstanz nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg. Besonders hervorzuheben sind das erhaltene Erdgeschoss des ehemaligen Bergfrieds, drei gemauerte Tonnengewölbe sowie eine Reihe sekundärer Spolienfunde und Putzfragmente, die Rückschlüsse auf Raumfolgen und Nutzungsphasen ermöglichen.

Das erhaltene Turmerdgeschoss

Das heute als Kellerraum genutzte Erdgeschoss des ehemaligen Bergfrieds ist eines der wenigen erhaltenen Bauteile der hochmittelalterlichen Burganlage Angern. Der Raum besitzt eine rechteckige Grundfläche von etwa 8 × 8 Metern bei mehr als 1 Meter Wandstärke und ist mit einem Tonnengewölbe überdeckt. Die Mauerung besteht aus Bruchstein mit grobem Kalkmörtel und zeigt keine Fensteröffnungen außer einer südlich orientierten Schießscharte. Diese liegt etwa zwei Meter über dem Bodenniveau und öffnet sich mit einer innen geweiteten Laibung zur Grabenseite hin – eine typische Anordnung zur flankierenden Verteidigung in Bergfrieden des 13. bis frühen 14. Jahrhunderts⁶.

Der Zugang zum Erdgeschoss war vermutlich nur von innen oder über eine Falltür im Fußboden des darüberliegenden Geschosses möglich – eine gängige Sicherheitsmaßnahme im Wehrturmbau. Vergleiche mit Burgen wie Beetzendorf oder Hanstein bestätigen die Konstruktion solcher Rückzugsräume, die als Verlies oder Vorratsraum dienten. Die Anlage war nach 1631 laut zeitgenössischer Quelle „aller Orten baufällig, insbesondere im Fundament, und fast mehr schädlich als zuträglich“⁷, was auf Setzungsschäden oder bauliche Instabilität hindeuten könnte.

Die Erhaltung des Turmerdgeschosses erlaubt eine gesicherte architektonische Einordnung der ursprünglichen Wehrstruktur der Burg und macht es zu einem Schlüsselfund der Gesamtanlage.

Der bedeutendste Einzelbefund ist das erhaltene Erdgeschoss des Bergfrieds. Mit einer Grundfläche von etwa 8 × 8 Metern besteht dieser Raum aus massivem Bruchsteinmauerwerk mit über zwei Meter starken Wänden. Besonders auffällig ist die Schießscharte in der Südwand, die sich etwa zwei Meter über dem heutigen Fußboden befindet. Ihre Form – schmaler vertikaler Schlitz mit konischer Innenlaibung – ist typisch für Wehranlagen des 13. bis frühen 14. Jahrhunderts. Der erhöhte Einbau lässt vermuten, dass der Raum ursprünglich nur über eine innenliegende Bodenöffnung oder eine Verbindungstreppe vom Obergeschoss zugänglich war. Diese Konstruktion diente dem Schutz vor feindlichem Eindringen im Fall eines Angriffs. Vergleichbare Anordnungen finden sich etwa auf der Neuenburg in Freyburg oder der Burg Hanstein in Thüringen. Der bauliche Zustand des Raumes zeige 1650 Setzungs- und Abplatzungsspuren, die mit der Kritik aus einem Visitationsprotokoll von 1650 übereinstimmen: „… absonderlich im Fundament sehr baufällig und viel zur Reparatur kosten möchte“ (vgl. Dorfchronik Angern, Gutsarchiv).

Keller des Bergfrieds mit Schießscharte

Das Foto zeigt eine deutlich erkennbare Bruchsteinmauer mit unregelmäßigem Mauerverband und einer kleinen vertikalen Öffnung, bei der es sich sehr wahrscheinlich um eine mittelalterliche Schießscharte handelt. Folgende Befunde sprechen für eine Entstehung im Spätmittelalter (13.–15. Jh.):

- Material und Technik: Die unregelmäßigen Feld- und Bruchsteine in Kombination mit einer geringen Mörtelbindung und der Mauerdicke (über 200 cm) sind typisch für Wehrmauern und Fundamentbereiche mittelalterlicher Burgen. Solche Mauern wurden vor allem im 14. Jahrhundert im nördlichen Mitteleuropa verwendet, da sie relativ einfach und widerstandsfähig waren.

- Schießscharte: Die in der Wand erkennbare kleine vertikale Öffnung ist als Kaminschlitz mit gezielter Schussöffnung (für Armbrust oder Hakenbüchse) anzusprechen. Ihre Lage knapp 2 m über dem Wasserspiegel und ihr Format (schmal und hoch) sprechen für einen defensiven Nutzungszweck im Erdgeschoss eines Wehrturms – wie er für einen Bergfried üblich war.

- Überbau in barocker Zeit: Das über der Mauer stehende, glatt verputzte Gebäude mit Scheinarchitektur gehört zweifelsfrei zum barocken Schlossneubau (um 1735–1750). Es wurde – wie archäologisch nachgewiesen – auf bestehenden Mauerzügen errichtet, die offenbar aus dem mittelalterlichen Turm übernommen wurden.

Vergleichsanlagen – Ziesemer & Boockmann: Typologische Parallelen zur Schießscharte, Mauerstärke und Bauweise finden sich in:

Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994, S. 69–84.

Boockmann, Hartmut: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002, S. 172–178.

Vergleich mit Burg Hanstein / Neuenburg (Freyburg): Hochgelegene Eingänge, Nutzung von Turmerdgeschossen als Vorrats- oder Gefängnisräume.

Vgl. Ausstellung Burg Hanstein, Infotafel „Wehrturmstruktur“, sowie

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt: Katalog mittelalterlicher Turmbauten, Halle 2010.

Fazit: Die Bauweise, das Material, der Mauerquerschnitt und die erhaltene Schießscharte belegen mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um einen Teil des mittelalterlichen Bergfrieds handelt. Dies wird gestützt durch den Quellenhinweis zur Schießscharte im Erdgeschoss und durch bauhistorische Kontinuität (vgl. Dorfchronik Angern, ca. 1650; Bauaufnahme 2025). Ein stilistisch vergleichbares Beispiel findet sich etwa am Bergfried der Burg Hanstein, wo ebenfalls eine vertikale Schießöffnung in Bruchsteinmauerwerk des 14. Jahrhunderts belegt ist.

Gewölbe der Hauptburg

Die virtuelle Begehung des Burgkellers zeigt eindrücklich den baulichen Zustand und die architektonischen Merkmale des erhaltenen Kellerbereichs der Hauptburg von Angern. Die drei erhaltenen Tonnengewölbe auf der östlichen Seite der Hauptinsel stammen vermutlich aus dem 14. oder 15. Jahrhundert und wurden bis in das 18. Jahrhundert überbaut. Ihre Funktion als Lager- oder Vorratsräume wird durch die Belüftungsöffnungen und Bodenbeschaffenheit gestützt. Die Überdeckung dieser Gewölbe mit späteren Bauten lässt eine kontinuierliche Nutzung der Substanz über mehrere Bauphasen hinweg erkennen. Ein belastbarer Nachweis, dass es sich bei den erhaltenen Tonnengewölben in Angern um mittelalterliche Bauwerke handelt, lässt sich über eine Kombination aus architekturtypologischen, materialtechnischen und kontextuellen Befunden führen:

1. Typologie und Bauweise

- Die Gewölbe sind als Tonnengewölbe aus Bruchsteinmauerwerk ausgeführt, mit Mauerstärken von über einem Meter.

- Sie wurden ohne Ziegel oder moderne Zuschläge errichtet, was typisch für das 14. und frühe 15. Jahrhundert ist.

- Der Querschnitt ist gleichmäßig rund mit einfacher Kämpferausbildung – ein frühes Konstruktionsprinzip, wie es in der Altmark z. B. bei der Burg Kalbe (Milde), Ziesar oder in Teilen von Burg Letzlingen vorkommt.

- Die Gewölbe sind nicht unterkellert, sondern ebenerdig oder leicht abgesenkt – was typisch für mittelalterliche Lagerräume oder Stallgewölbe ist, z. B. im Kloster Jerichow.

2. Mörtel- und Materialanalyse (sofern möglich)

- Der verwendete Mörtel weist keinen hydraulischen Zusatz auf (wie Trasszement), sondern basiert auf Kalk, Sand und organischen Einschlüssen (Strohhäcksel), wie bei mittelalterlichen Feldsteinmauerwerken üblich.

- Ziegelsteinmaterial tritt in den Gewölben nicht auf, erst ab 1650–1730 typisch.

- Die Steine sind regionaltypischer Bruchstein (z. B. Sandstein, Grauwacke, Feldstein), unregelmäßig geschichtet – keine spätere Quaderverblendung oder barocke Glättung.

3. Kontextuelle Einbindung

- Die Gewölbe passen exakt in den Grundriss des mittelalterlichen Kernbereichs, liegen unterhalb späterer Mauern und wurden bei Umbauten nicht ersetzt, sondern überbaut.

- In den Quellen wird 1650 explizit erwähnt, dass „nur noch die Kellergewölbe erhalten“ seien – die Überbauten seien zerstört worden( vgl. Dorfchronik Angern).

4. Parallelen / Vergleichsanlagen

Der Gewölbetyp entspricht der mittelalterlichen Unterbauweise von: Burg Kalbe (Milde): Lagergewölbe aus Bruchstein, 14. Jh., Schloss Beetzendorf: Wirtschaftsteil mit vorgelagerten Kellern, 14.–15. Jh., Burg Ziesar: Gewölbe mit ähnlichem Profil, Mauertechnik

5. Indizien durch spätere Nutzung

- Spätere Gebäude aus dem 17./18. Jh. nutzen diese Gewölbe, ohne sie zu verändern – typisch für die Wiederverwendung mittelalterlicher Substanz nach Krieg oder Verfall.

- Die architektonische Logik zeigt: Die Gewölbe waren ursprünglich selbstständig funktionale Bauteile, nicht bloß Keller moderner Häuser.

Fazit: Die Kombination aus Material, Konstruktion, Fundlage und Vergleichsanlagen liefert einen gesicherten bauarchäologischen Nachweis, dass es sich bei den Tonnengewölben in Angern um mittelalterliche Originalstrukturen handelt – höchstwahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert.

Nische im Hauptgebäude

Ein weiterer Befund betrifft eine in der ca. 90 cm starken Wand zwischen Gartensaal und Chambre eingelassene, später überputzte Nische mit hellblauer Kalkfassung. Die Ausführung unterscheidet sich deutlich von der barocken Wandgestaltung, was auf eine ältere Bauphase hindeutet – wahrscheinlich aus dem späten 17. Jahrhundert.

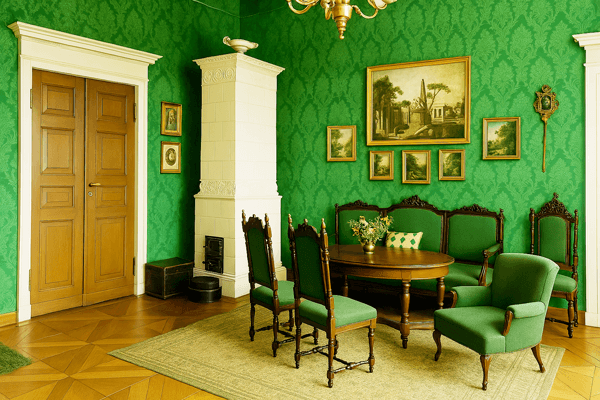

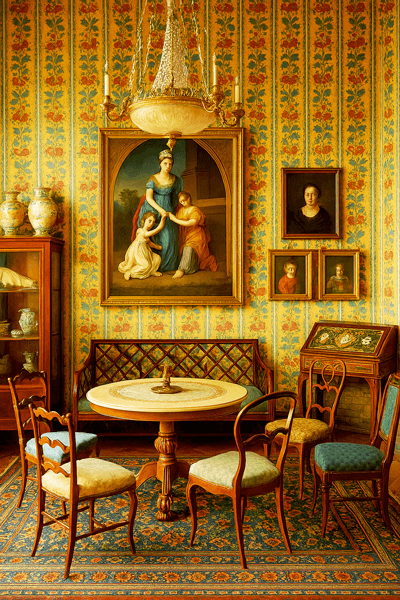

Kachelofen

Neben den Mauer- und Putzbefunden sind auch keramische Funde bedeutend: In mehreren Zwischendeckenbereichen wurden grün glasierte Kachelfragmente mit reliefiertem Dekor geborgen. Die Kacheln bestehen aus Ziegelton mit transparenter Glasur und floraler oder heraldischer Ornamentik. Besonders ein Fragment mit herzfömigem Motiv lässt sich typologisch dem ausgehenden 15. Jahrhundert zuordnen und verweist auf eine repräsentative Ausstattung beheizbarer Wohnräume.

Die bauarchäologischen Reste in Angern zeichnen somit das Bild einer funktional gegliederten, kontinuierlich überformten Anlage, in der sich Wehrarchitektur, repräsentative Ausstattung und pragmatische Wiederverwendung überschneiden.

Quellen

- Dorfchronik Angern, Handschrift um 1650, Gutsarchiv Angern

- Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Rep. H Angern Nr. 412

- Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994

- Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt: Burganlagen im Elbe-Umfeld, Halle 2009.

- Rep. H Angern Nr. 412, Landesarchiv Sachsen-Anhalt.

- Sammlung Gutsarchiv Angern, Inventarnr. KA-17.

- Boockmann, H.: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002, S. 181–185.