Vom Bauhaus der Vorburg zur Zugbrücke

Der Tag beginnt mit einem leisen Licht, das sich durch den Nebel auf der Niederung schiebt. Du trittst aus dem Schatten des Bauhauses der Vorburg – ein gedrungener Zweckbau aus grobem Mauerwerk, einst Brauhaus, dann Kornspeicher, nun stillgelegt, doch voller Geschichte. Die Mauern sind kalt und feucht vom nächtlichen Tau, und der Rauchgestank aus der Herdstelle haftet noch in der Luft. Ein schmaler Pfad führt zwischen zerbrochenem Pflaster und eingewachsenen Fundamenten entlang. Zur Rechten ragen die Reste des ehemaligen Gesindehofes auf – niedrige Gebäude mit eingefallenen Dächern, deren Balken von Moos überzogen sind. Vögel huschen aufgeschreckt durch zerborstene Fensterrahmen. Vor dir öffnet sich der breite Platz der Vorburg – kein repräsentativer Hof, sondern ein Arbeitsraum unter freiem Himmel. Zwischen Spuren von Fuhrwerken, aufgeweichten Rinnen und gemauerten Trögen liegt der Weg.

Weiter vorn erhebt sich das alte Pforthäuschen – gedrungen, mit schrägem Ziegeldach, in den Hang gebaut. Sein Fenster wirkt wie ein Spähloch über dem Graben, seine Tür ist halb geöffnet. Ein Wachposten tritt hervor, die Hellebarde an der Mauer lehnend, die Augen misstrauisch, aber nicht unfreundlich. Er grüßt knapp – man kennt sich.

Du gehst weiter, überquerst ein kurzes Stück geschliffener Steinplatten, und dann liegt sie vor dir: die Zugbrücke zur Hauptburg. Zwei eiserne Ankerösen sind in den Rand der Plattform eingelassen, das alte Holz ruht schwer auf den Ketten. Der Wassergraben darunter ist grünlich, träge, mit dichtem Schilf am Rand. Aus der Tiefe steigt der Geruch von Moder, vermischt mit einem Hauch von Minze.

Ein leiser Windhauch kräuselt die Wasseroberfläche. Der Blick fällt über die Brücke hinweg auf das feste Mauerwerk der Hauptburg, wo sich das Portal öffnet – schlicht, aber durchdrungen von Geschichte. Noch trennt dich der Graben, noch ruhen deine Schritte auf dem Schwellenraum zwischen Arbeit und Herrschaft.

Dann setzt du den Fuß auf das erste Plankenbrett der Zugbrücke – und beginnst den Übergang.

Über die Zugbrücke in den Innenhof der Hauptburg

Die Sonne hat sich inzwischen über den Wall der Vorburg geschoben. Ihr Licht trifft auf das dunkle Wasser des Grabens und lässt das Moos an den Rändern mattgrün schimmern. Du schreitest über die Zugbrücke, die – heute gesenkt – schwer auf ihren eisernen Ketten ruht. Das alte Holz knarrt unter deinen Füßen. An beiden Seiten ziehen sich schmale Seilführungen, die bei Gefahr mit einem einzigen Zug das Torhaus wieder abschotten könnten. Links erhebt sich das Pforthäuschen – ein niedriger Bau mit schrägem Ziegeldach, dessen Fensteröffnungen wie Augen in den Hof spähen. Ein alter Mann sitzt auf einem Schemel vor der Tür, in den Händen einen langen, abgegriffenen Holzstab. Seine Mütze hängt schief, die Augen sind wachsam.

„Geh ein – aber tritt mit Achtung ein, mein Sohn. Was hier sicher scheint, war einst aus Blut geboren.“

Du nickst und gehst weiter.

Der Weg durch das Tor ist schmal, kein prunkvoller Durchgang, sondern eine lichte Öffnung in der Mauermasse. Kein Torhaus mit Türmen – nur Stein und Balken, und die Gewissheit, dass jeder Schritt hier einst geprüft wurde. Du trittst ein in den Innenhof der Hauptburg – und alles wird still. Ein leichter Wind weht durch das offene Quadrat, das fast vierzig Schritt misst. Vier Seiten umgeben dich, jede unterschiedlich, jede erfüllt von Leben.

Gegenüber liegt der Palas, der repräsentative Hauptbau. Seine untere Etage besteht aus schwerem Bruchstein, kaum Fenster. Darüber erhebt sich eine Fachwerketage mit hölzernem Laubengang, aus dessen Fenstern Tücher hängen, die im Wind flattern. Die Dachziegel glänzen rot in der Morgensonne, das Giebelfeld ziert ein geschnitztes Wappen – zwei stilisierte Greife halten ein Schwert.

Links neben dir erhebt sich der Wirtschaftsflügel, aus dem es nach frischem Brot duftet. Eine Magd öffnet gerade die hölzerne Klappe eines Ofens, während zwei Jungen Wasser schöpfen. Hier wird gekocht, gewaschen, versorgt. Der Lehm ist vom vielen Treten fest wie Pflaster.

Rechts, nahe der Hofecke, steht der Speicherbau, zweigeschossig, mit hölzernen Luken und Seilwinde. Ein Knecht hebt einen Sack empor, die Seile knarren, der Balken ächzt.

Vor dir, am südlichen Ende des Hofes, führt eine schmale Holzbrücke über den zweiten Graben zur Turminsel. Dahinter ragt der Bergfried wie ein dunkler Finger in den Himmel. Du siehst die Zinnen schon über den Baumwipfeln – der Wind, der von dort weht, trägt Harzgeruch und den Laut eines rufenden Raben mit sich. Doch bevor du weitergehst, bleibst du stehen. In der Mitte des Hofes steht ein Brunnen. Ein runder Steinring, darauf eine alte Kurbel aus Eisen, ein Seil, das tief hinabführt. Du drehst am Hebel – das Seil knirscht, das Wasser plätschert. Frisch und kalt zieht es herauf, das Echo hallt gegen die Mauern. Am Brunnen sitzt ein Greis – ein Bruder des Hauses vielleicht – mit einem Pergament in der Hand. Er liest leise, dann hebt er den Blick.

„Willst du weiter zum Turm, Fremder?“ fragt er.

„Dann geh mit starkem Schritt – dort weht der Wind der Entscheidung.“

Du trittst vom Brunnen weg. Der Boden federt unter deinen Füßen, Vögel kreisen über dem Dachfirst. Die Burg lebt – nicht als Kulisse, sondern als Organismus. Und du bist in ihr angekommen.

Vor der Zugbrücke zur Turminsel

Du stehst am südlichen Rand des Innenhofs der Hauptburg. Hinter dir das unregelmäßige Pflaster, das noch die Spuren der morgendlichen Arbeiten trägt – Hufabdrücke, das Rad einer Schubkarre, die Spur von Schuhnägeln im Lehm. Vor dir öffnet sich ein schmaler Gang zwischen zwei Flügeln – und dann stehst du vor ihr: der Zugbrücke zur Turminsel.

Die Brücke liegt auf einer Höhe einigen Metern über dem Wasserspiegel, aus massiven Holzbalken gefertigt, mit seitlichen Ketten – bereit, hochgezogen zu werden, sollte Gefahr drohen. Zwei eiserne Ankerösen sind in den Stein der Vorplattform eingelassen. Jetzt ruht sie ausgelegt über dem Graben, das Holz wirkt sonnenwarm, leicht gedämpft vom Tau.

Unter dir glitzert das Wasser. Es ist still, grünlich, dicht bewachsen am Rand. Die Spiegelung des Turms zittert leicht in der Fläche. Das gegenüberliegende Ufer der Turminsel steigt steil auf, aus grob behauenem Bruchstein. Am Fuß des Turms, direkt auf Augenhöhe, siehst du den Eingang: ein leicht erhöhter, schmaler Türdurchbruch, eingerahmt von tief liegendem Sandstein, eisenbeschlagen und schwer. Er führt direkt in das erste Stockwerk des Bergfrieds – das Erdgeschoss bleibt verschlossen, nur von kleinen Scharten durchbrochen.

Die Brücke selbst ist kaum vier Meter lang. Kein Geländer – nur seitliche Balken mit schmalen, aufgespleißten Seilen. Du spürst den Luftzug aus dem Wassergraben, kühl und nach Algen riechend. Es ist ein enger Übergang, bewusst so gebaut: verteidigbar, kontrollierbar, uneinnehmbar.

Du bleibst einen Moment stehen. Vor dir: der Aufstieg ins Herz der Festung. Hinter dir: der schützende Hof. Über dir: nichts als Himmel, Turm – und Verantwortung.

Der Aufstieg in den Bergfried

Du überquerst die kurze Zugbrücke, deren Planken leicht unter deinen Schritten nachgeben. Der Blick fällt kurz zurück: Links im Hof erhebt sich der Palas mit seinem Fachwerk und den geschlossenen Läden, daneben das Pflaster des Innenhofs, leicht erhoben über dem Gewölbekeller. Doch vor dir öffnet sich jetzt die Tür des Turms. Sie liegt gut drei Meter über dem Graben, erreichbar nur über die Brücke. Das schwere Eichenholz ist dunkel, eisenbeschlagen, von unzähligen Händen geglättet. Ein kurzes Ziehen am Riegel – sie öffnet sich knarrend nach innen.

Drinnen umfängt dich Dämmerung. Der erste Raum – das erste Obergeschoss – ist niedrig, mit dicken Mauern und nur zwei schmalen Schlitzen, durch die Licht fällt. Der Boden ist gestampfter Lehm, die Luft kühl, aber trocken. In der Ecke steht ein Fass, an der Wand hängen eiserne Haken. Wahrscheinlich war dies der Wachraum – hier saßen die Männer, wenn Alarm drohte. Du siehst die Stummel eines Wachstabs, vielleicht vergessen.

In der Ecke beginnt die Spindeltreppe – ein enger, in den Mauerkern eingelassener Aufstieg aus rauem Stein. Du steigst ein. Jeder Tritt hallt, dumpf und gleichmäßig. Es riecht nach altem Kalk, feuchtem Mörtel, nach Jahrhunderten.

Das zweite Geschoss – ein Lagerraum. Fässer, ein zerschlissener Korb, eine umgefallene Laterne. Du trittst nur kurz hinaus, dann weiter. Die Treppe ist kalt unter den Fingern.

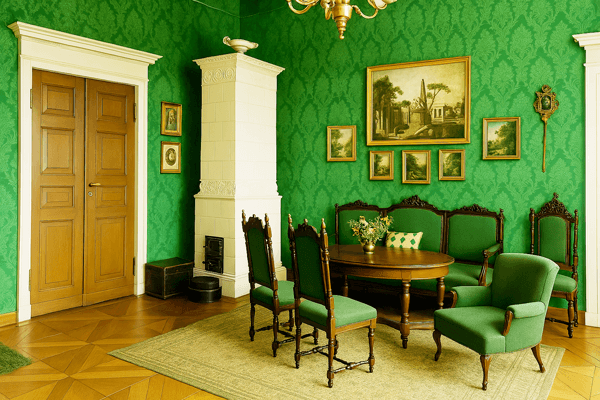

Drittes Geschoss – der Schreibraum. Klein, mit einem schräg gestellten Pult, an dem noch ein Gänsekiel steckt. Ein Wappen hängt an der Wand, halb verblichen – das Zeichen der Schulenburgs. In der Ecke eine Truhe, verschlossen. Staub liegt auf dem Fenstersims.

Viertes Geschoss – Kammer mit einem Bettgestell, einer hölzernen Truhe, einem einfachen Fensterkreuz. Hier schlief der Hauptmann, vielleicht der Burgherr selbst in Belagerungszeiten.

Fünftes Geschoss – leere Regalbretter, ein Wasserkrug, alte Spinnweben. Du hörst das Flattern einer Taube irgendwo über dir.

Sechstes Geschoss – der Wehrbereich. Öffnungen mit Schießscharten in alle Richtungen. Ein Feuerrost steht in der Mitte, ausgekühlt. Auf einem kleinen Haken hängt ein Signalhorn, vom Leder gefasst. Der Wind pfeift durch einen schmalen Spalt.

Du kletterst weiter.

Und dann – das siebte Geschoss. Du öffnest die Luke. Die Turmspitze empfängt dich mit gleißendem Licht. Die Zinnen werfen scharfe Schatten. Hier oben steht ein einzelner Schild mit Metallbeschlag, verrostet. In einer Ecke liegt eine zusammengerollte Fahne, rot und gold.

Der Blick ist atemberaubend. Nach Norden siehst du über die Dächer der Hauptburg hinweg, bis zur Vorburg – das Pforthäuschen wirkt von hier aus winzig, wie ein Stecknadelkopf zwischen den beiden Brücken. Du erkennst das Brauhaus, den Kirchturm von Angern in der Ferne. Nach Süden erstreckt sich das Land in Wellen, Äcker, Weiden, Hecken – und Stille.

Du atmest tief ein. Der Wind trägt den Duft von Holzrauch und frischem Gras herauf. Und dann: nichts als Himmel und die Welt zu deinen Füßen.

Blick vom Bergfried zur Hauptburg und Vorburg

Du stehst auf der oberen Plattform des Bergfrieds, dem höchsten Punkt der Burganlage Angern. Der Wind ist frisch hier oben, er streicht über die Zinnen und trägt den Rauch aus den Kaminen der Hauptburg zu dir hinauf. Unter dir liegt die Welt der Burg wie ein stilles Miniaturmodell – klar gegliedert, durch Wasser, Mauern und Wege voneinander getrennt.

Direkt unter dir, drei Meter tiefer, führt die einziehbare Holzbrücke von der Turminsel hinüber zur südliche Hofkante der Hauptburg. Die Brücke ist schmal, kaum vier Meter lang, mit einfachen Seitenbalken und eisernen Ösen – bereit, hochgezogen zu werden. Ihr Verlauf endet direkt vor einer schmalen Türöffnung, die in einen leicht zurückversetzten Gang im Mauerwerk der Hauptburg mündet. Der Zugang liegt exakt auf Höhe des ersten Stockwerks – das Erdgeschoss des Turms ist geschlossen, nur von Schießscharten durchzogen.

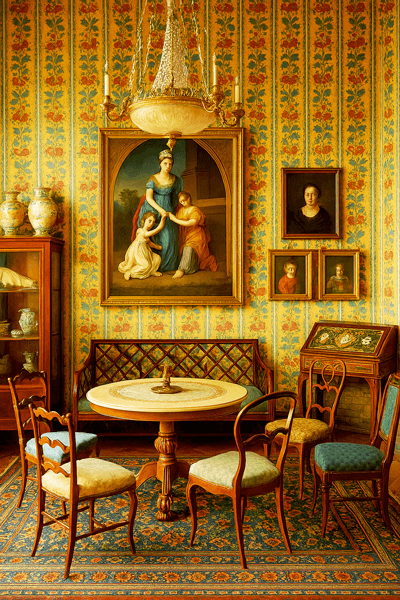

Vor dir liegt die Hauptburg von Angern in voller Breite – ein nahezu quadratischer Bau mit rund 40 Metern Seitenlänge. Die Dächer sind mit dunkelrot gebrannten Biberschwanzziegeln gedeckt, die in der Sonne glitzern. Rauch steigt aus einem Rohr auf dem südlichen Palasflügel – es riecht nach Suppe, nach Holzfeuer, nach Alltag. Die Fensterläden sind geöffnet, in einem sieht man einen Kopf: eine Magd vielleicht. Der Innenhof, den du von hier oben überblicken kannst, ist belebt – Menschen gehen ihren Arbeiten nach, ein Eimer wird zum Brunnen getragen, irgendwo schlägt Metall auf Metall – vielleicht der Schmied.

Rechts davon, weiter im Hof, hebt sich der Palas – mit seinem massiven Bruchsteinsockel und dem rotbraunen Fachwerk darüber. Kleine Fenster mit Holzläden öffnen sich zur Morgensonne. Der Hof selbst liegt auf einem Plateau über dem Gewölbekeller.

Wenn du über das Plateau hinweg nach Norden blickst, erkennst du die Zugbrücke zur Vorburg. Sie spannt sich über den breiten, grünlich schimmernden Wassergraben. Und gleich daneben, halb in die Böschung gebaut, steht das Pforthäuschen – ein kleines, gedrungenes Gebäude aus Ziegelmauerwerk mit Schindeldach. Aus seiner Tür ragt ein Mann in Wams und Filzkappe, eine Hellebarde an der Wand lehnend.

Hinter dem Pforthäuschen weitet sich die Vorburg – Wirtschaftshof, Brauhaus, Ställe, das Leben der Burg. Weiter draußen beginnen Felder und Wald. Der Flusslauf glitzert in der Ferne.