Ein Morgen im Jahr 1350. Der Nebel liegt schwer über der Niederung, als ich das hölzerne Tor des Brauhauses aufstoße. Ein kalter Dunst zieht mir entgegen – Rauch, Gerste, feuchte Steine. Das Brauhaus der Vorburg liegt gedrungen am Rand des Wirtschaftshofes, sein grobes Feldsteinmauerwerk von Moos durchzogen, die Dachbalken von zahllosen Bräuvorgängen geschwärzt. Heute ruht es still, die Feuerstelle ist ausgebrannt, der Sudkessel kalt. Ich trete hinaus auf das unebene Pflaster, das von Wagenrädern und schweren Stiefeln gezeichnet ist. Der Hof der Vorburg lebt, doch laut ist er nie. Gänse schnattern aus der Richtung des Stallgebäudes, ein Knecht trägt einen Eimer mit Schrot zur Mühle. Zur Rechten ragt der alte Kornspeicher auf – ein hölzerner Bau mit überstehendem Giebel, windschief, aber standhaft. Eine Katze springt durch ein Loch im Fachwerk.

Von der Vorburg zum Pforthäuschen

Der Weg führt mich vorbei an den verfallenden Mauern des Gesindehofs. Fenster ohne Glas, dafür mit Läden aus ungebleichtem Tuch, aus denen gelegentlich Flüche oder Kinderstimmen dringen. Hinter einem Bretterzaun krächzt ein Hahn. Ich halte kurz inne. Der Boden unter meinen Füßen ist durch den nächtlichen Tau weich, meine Stiefel sinken leicht ein. In der Mitte des Hofes steht ein steinerner Trog – zum Waschen, zum Schlachten, für alles, was das Leben im Dienst erfordert.

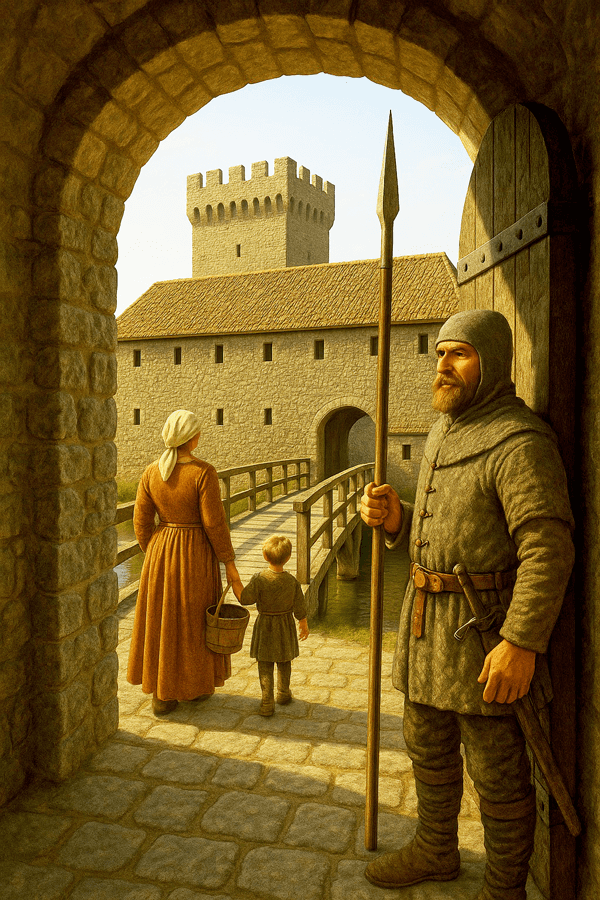

Vor mir erhebt sich das Pforthäuschen. Ein gedrungener Bau mit schiefergedecktem Dach, halb in die Erhebung zur Zugbrücke hineingeschoben. Ein kleines Fenster – oder besser: ein Schlitz – erlaubt dem Wachposten den Blick auf die Brücke und den Wassergraben. Der Mann dort kennt mich. Er lehnt mit verschränkten Armen an der Mauer, die Hellebarde zur Seite gestellt. Er nickt nur. Worte braucht es nicht. In Zeiten wie diesen zählt ein Blick mehr als ein Gruß.

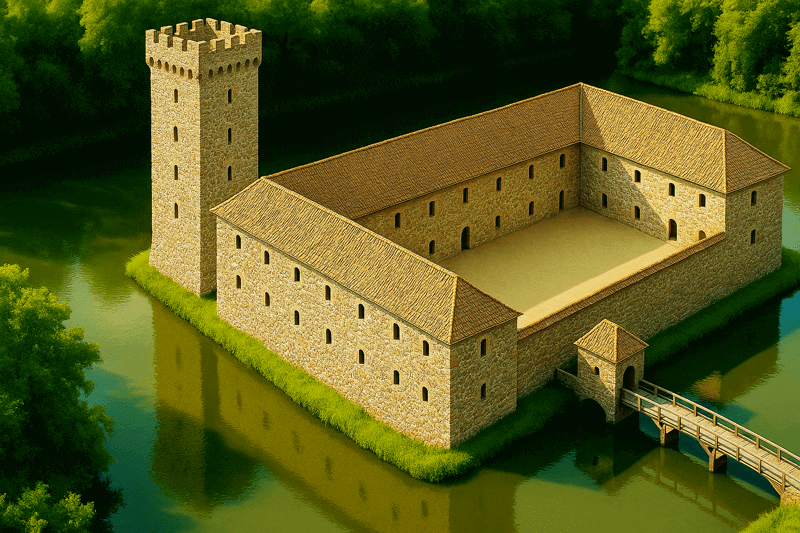

Ich trete auf die Brücke. Die Zugbrücke liegt gesenkt über dem Graben – vier schwere Ketten halten die Bohlen auf Spannung. Der Geruch von Schilf und Wasser steigt mir in die Nase, durchmischt mit dem süßlichen Duft von Moder und einem Hauch Minze, der von den Uferpflanzen stammt. Das Wasser selbst ist ruhig, ein träger grüner Spiegel, der das Grau des Himmels und die Konturen des nahen Turmes auf der Südinsel zurückwirft.

Während ich weitergehe, richtet sich mein Blick auf das Portal der Hauptburg – nichts Prunkvolles, nur ein steinernes Rechteck mit einem Balken über der Tür, darin das Wappen des Erzbischofs. Ich überquere den letzten Schritt der Brücke und spüre das Echo meiner Schritte in den Bohlen. Ein Ort der Schwelle – zwischen Arbeit und Herrschaft, zwischen Dampf und Stein.

Vom Pforthäuschen zur Hauptburg

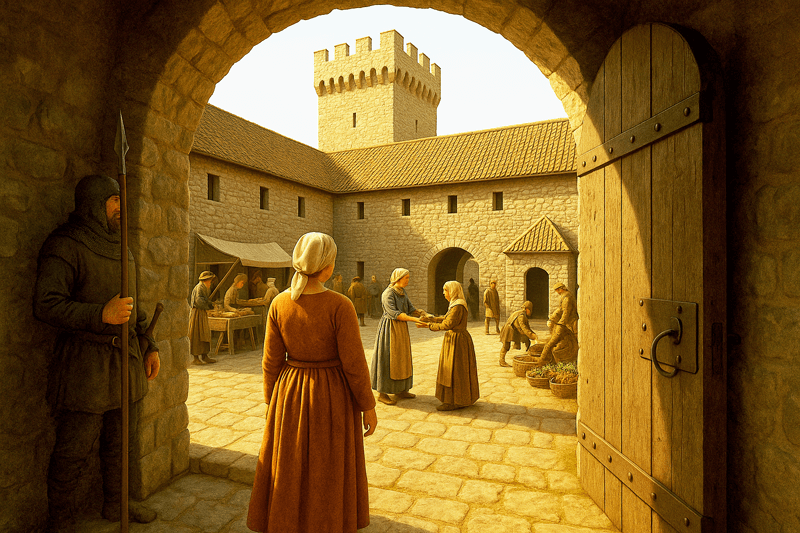

Ich trete durch das Tor der Hauptburg – und das Geräusch der Welt verändert sich. Die Stimmen werden gedämpft, das Licht weicher. Ich bin im Innenhof. Etwa dreizig Schritt misst das gepflasterte Rechteck, umschlossen von hohen Mauern, deren Zinnen wie gezackte Schattenlinien den Himmel berühren. Der Wind streicht flach darüber hinweg, spielt mit dem aufsteigenden Rauch eines Herdes und trägt das entfernte Knarren eines Flaschenzugs zu mir herüber.

Zur Rechten erhebt sich der Palas, das Herzstück der Herrschaft. Sein Unterbau aus grobem Bruchstein wirkt wehrhaft, darüber ragt ein Stockwerk aus rotbraunem Fachwerk empor, in das kleine, unregelmäßig verglaste Fenster eingelassen sind. Einige Läden sind geöffnet, Tücher flattern darin wie Banner des Alltags. Ein hölzerner Laubengang zieht sich entlang der oberen Etage, von dort ruft eine Magd nach unten, ein Kind lugt kurz über das Geländer und verschwindet kichernd wieder im Schatten.

Zur Linken liegt der Wirtschaftsflügel. Aus einem offenen Fenster schlägt mir der warme Geruch von frisch gebackenem Brot entgegen, durchmischt mit dem herben Aroma von Kräutern. Ich höre das Klappern von Schüsseln, das Rufen zweier Knechte, das Plätschern von Wasser in einem hölzernen Trog. Vor dem Flügel ist ein kleiner Bereich abgegrenzt – hier wird Wäsche gewaschen, Gemüse geputzt, Fisch ausgenommen. Eine Magd hängt Leinen auf, das Tuch schlägt sacht im Wind.

Von der Brücke zum Innenhof

Der Boden des Hofes ist uneben, durchzogen von den Spuren der Zeit. Zwischen den Pflastersteinen wächst Gras, tiefe Furchen erzählen von Wagenrädern, die Tag für Tag die gleiche Bahn nehmen. In der Mitte: der Brunnen. Ein grober Steinring, an den Seiten vermoost, das Eisen der Kurbel ist dunkel vom Gebrauch. Ein Eimer schwingt noch nach – jemand hat gerade Wasser geholt. Daneben liegt ein zerbeulter Becher, aus dem wohl einer der Knechte getrunken hat.

Am südlichen Ende führt eine schmale, stabile Holzbrücke über einen zweiten Wassergraben zur Turminsel. Die Planken sind sonnengetrocknet, glattgetreten, an den Seiten mit einfachen Balken gesichert. Das Wasser darunter ist still, leicht grünlich, mit einem Saum aus Schilf und Entengrütze. Auf der anderen Seite erhebt sich der düstere Turm – der Bergfried – in den Himmel. Von dort kommt der Ruf des Raben, wie eine Antwort aus längst vergangener Zeit.

Entlang der Hofmauer lehnen Holzgestelle mit Werkzeug: Spaten, Rechen, eine Axt. Ein Karren steht halb entladen da, darin Säcke und ein Korb mit Wurzelgemüse. Ein alter Hund liegt daneben, hebt kurz den Kopf, senkt ihn wieder. Der Hof lebt, ohne laut zu sein – jeder hier weiß, was zu tun ist. Die Burg pulsiert, nicht mit Hast, sondern mit der ruhigen, beharrlichen Kraft von Jahrhunderten.

Ich verweile. Vielleicht nur einen Moment – vielleicht eine Ewigkeit. Dann gehe ich weiter. Und der Wind trägt mir ein neues Geräusch heran – das Klirren von Eisen, das Murmeln einer Stimme. Heute ist ein stiller Tag. Aber selbst in der Stille atmet Angern weiter.

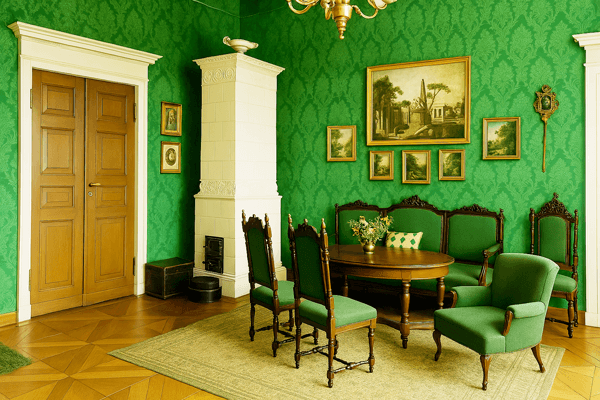

Der Innenhof der Burg Angern um 1350

Der Weg durch den Palas – Leben im Herzen der Hauptburg

Ich wende mich dem Palas zu, dem Hauptbau der Burg. Ein gedrungener, zweigeschossiger Bau aus grobem Bruchstein ragt vor mir auf. Seine Mauern sind dick, wettergegerbt und von Moos durchzogen. Die kleinen Fensteröffnungen wirken mehr wie Schlitze – gebaut, um das Licht einzulassen, nicht den Feind. Über eine unregelmäßig behauene Stufe betrete ich den Eingang – kein Portal, sondern ein massives Türblatt aus Eichenbohlen, mit schmiedeeisernen Bändern verstärkt. Es gibt nach unter meiner Hand, knarrend wie ein müder Riegel, der zu viele Winter erlebt hat.

Drinnen umfängt mich Dunkelheit und Wärme zugleich. Die Luft ist schwer vom Rauch des offenen Herdfeuers, durchzogen von den vertrauten Düften des Lebens: Bienenwachs, Asche, Schweiß. Im unteren Saal ist es dämmrig – nur zwei schmale Fenster lassen mattes Licht herein. Die Wände sind roh, vereinzelt mit Tüchern verhangen, die mehr dem Wind als dem Schmuck dienen. Ein geschnitzter Haken trägt einen Mantel aus grobem Wollstoff, schwer vom Gebrauch.

In der Mitte knistert das Herdfeuer, direkt auf dem gestampften Lehm. Drei Steine tragen einen rußgeschwärzten Kupferkessel, aus dem Dampf aufsteigt – der Geruch verrät Linsen, vielleicht Graupen. Eine Magd kniet daneben, rührt mit einem langen Holzlöffel, den Blick gesenkt, das Haar unter einem Tuch verborgen.

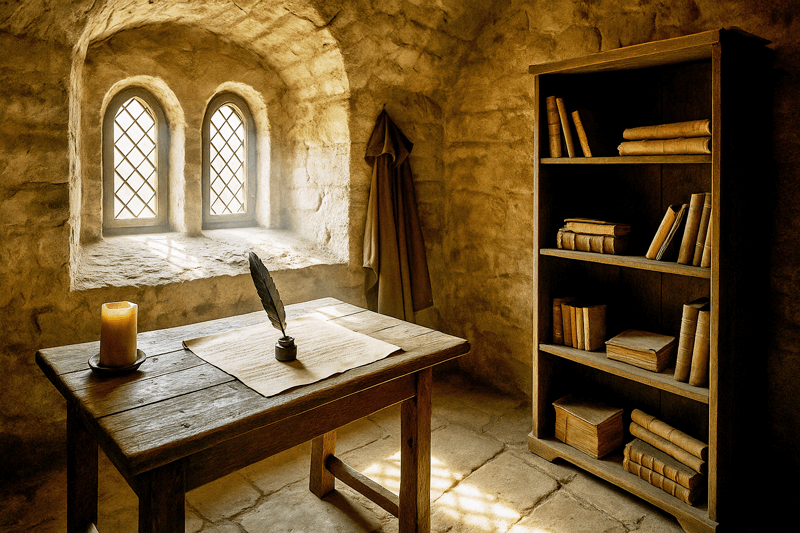

Zur Rechten öffnet sich eine niedrige Tür aus schwerem Eichenholz. Dahinter liegt die Schreibkammer des Burgherrn – klein, kaum beheizt, mit einem Pult am Fenster, grob gezimmert, die Oberfläche vom Tintenfass gesprenkelt. Ein Pergament liegt ausgerollt, der Federkiel steckt noch im Halter. An der Wand lehnt ein Brett mit zwei Bänden: ein Lehnregister und ein Psalter. Der Raum riecht nach altem Leder, kaltem Rauch und einem Hauch von Wachs.

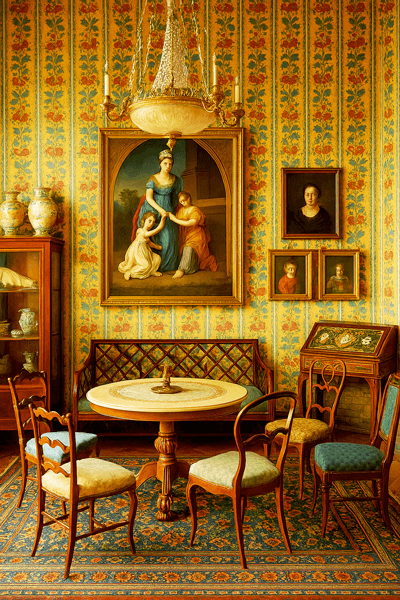

Die Schreibkammer der Burgherren um 1350

Eine schmale, windschiefe Treppe führt hinauf ins Obergeschoss. Die Stufen sind aus abgetretenem Holz, unterschiedlich hoch, manche gespalten, doch stabil. Oben ist es heller – das Licht fällt schräg durch ein kleines Fenster und bricht sich auf Leinentüchern, die über eine Truhe geworfen wurden. In der Ecke steht ein einfaches Bettgestell mit einem Strohsack, darüber eine gefaltete Wolldecke. An einem Haken hängt ein ausgebleichtes Wams, daneben ein eiserner Nasalhelm – nicht neu, aber gepflegt.

Dies ist die Kammer des Hauptmanns, vielleicht auch die des Burgherrn, wenn Krieg oder Unsicherheit die Vorzüge des Palas in praktische Enge verwandeln. In einer Nische steht eine grob geschlagene Tonschale, daneben ein Leinenlappen – zum Waschen, wie man es hier kennt: sparsam, kalt, notwendig. Ein kleines Gebetbuch liegt auf der Truhe, gebunden in Kalbsleder, mit fransigem Lesezeichen.

Die Kammer des Hauptmanns im Pallas

Ich öffne eine weitere Tür und trete hinaus auf einen schmalen hölzernen Wehrgang, der sich entlang der Mauer zieht. Kein schmückender Laubengang, sondern ein wettergegerbtes Brett über schmalen Balken, mit Blick in den Innenhof. Unten läuft ein Knecht mit einem Eimer, eine Bäuerin beugt sich über ein Beet mit Kohl und Beifuß. Rauch steigt aus dem Schornstein des Wirtschaftsflügels, der Wind trägt den Geruch von Brot herauf. Ich atme tief ein. Von hier sehe ich über die Burgmauern hinweg, hinaus bis zur Vorburg. Das Brauhaus liegt im Nebel, geduckt und alt – wie ein schlafender Riese aus Stein. Es ist ein stiller Tag. Und doch lebt alles. In Stein, in Feuer, in Atem.

Im Palas – Die schmale Treppe in den heute noch erhaltenen Gewölbekeller

Im hinteren Teil des Palas, halb verborgen hinter einem grob gezimmerten Wandpaneel, entdecke ich eine schmale Steintreppe. Sie windet sich steil hinab, kaum breiter als zwei Fuß nebeneinander, die Wände eng, feucht, der Stein glatt. Eine eiserne Laterne hängt an einem Haken, rußgeschwärzt. Ich zünde den Docht mit einem Span aus der Küche und beginne den Abstieg.

Mit jedem Schritt wird die Luft kühler. Feuchtigkeit schlägt mir entgegen, gemischt mit dem Geruch von altem Holz, Stein und dem dumpfen Hauch der Erde. Die Treppe mündet in einen gewölbten Gang – das Mauerwerk besteht aus groben Feldsteinen, dicht an dicht gefügt. Tropfen hallen von den Wänden, irgendwo fließt Wasser – vielleicht ein alter Ablauf, vielleicht nur der Herzschlag der Burg selbst.

Ich trete in den ersten Raum: das Weinlager. Reihen von Fässern stehen hier, auf Holzgestellen gelagert. Die Dauben sind gebläht vom Druck, manche Fässer schwitzen leicht. Ein Etikett aus Leder ist an eines genagelt – ein Zeichen für den Ursprung des Inhalts: „Anno 1349, Ernt’ vom Südhang Wenddorf.“

Weinlager im Gewölbekeller unter dem Pallas

Daneben der Lagerraum für Salz und Korn – in großen Truhen, sorgfältig versiegelt. Über eine liegt ein Tuch mit Wachssiegel, ein Zeichen, dass die Vorräte kontrolliert wurden. Eine Maus huscht zwischen den Säcken hindurch, verschwindet in einem Riss im Mauerwerk.

Ein weiterer Raum, schwer verriegelt, ist die Rüstkammer. Ich stoße die Tür auf – das Scharnier kreischt leise. Drinnen lehnen Hellebarden, Speere, hölzerne Schilde mit abgeplatzter Farbe. An der Wand hängen eiserne Helme, Kettenhemden, ein Brustharnisch mit Einschlag. In einer Ecke liegt ein alter Bogen, darüber ein Köcher mit wenigen Pfeilen.

Gegenüber entdecke ich eine Nische mit einer schmalen Pritsche und einem Haken an der Wand – vielleicht der Wachraum der Kellerknechte oder ein Rückzugsort in Belagerungszeiten. Ein leerer Krug steht auf einem Felsvorsprung, neben ihm ein hölzernes Löffelchen.

Am Ende des Kellers führt ein niedriger Gang in einen halb verschütteten Abschnitt – die Decke ist eingestürzt, Mauerwerk liegt quer, feuchte Erde dringt durch die Ritzen. Es riecht nach Schimmel und Geschichte. Vielleicht führte dieser Gang einst tiefer – ein geheimer Gang? Ein Fluchtweg? Ich wende mich um, halte die Laterne hoch. Der Keller lebt, wie die ganze Burg – verborgen unter dem Lärm des Tages, ein stilles Rückgrat aus Stein und Geschichte. Dann steige ich zurück hinauf. Der Weg ist eng, die Stufen schmal – aber über mir wartet das Licht. Und der Hof. Und das Leben.

Aber mein Weg ist noch nicht zu Ende.

Aufstieg zur Turminsel – Der Bergfried

Ich verlasse den Palas und durchquere den Hof. Das Pflaster ist unregelmäßig, zwischen den Steinen wächst Gras. Der Wind frischt auf, als ich mich der Brücke zur Turminsel nähere. Sie ist schmaler als die erste, mit groben Holzbohlen belegt. Kein Geländer – nur zwei seitliche Balken und eiserne Ketten. Das Wasser zu beiden Seiten ist still, schilfumstanden, mit schimmerndem Film.

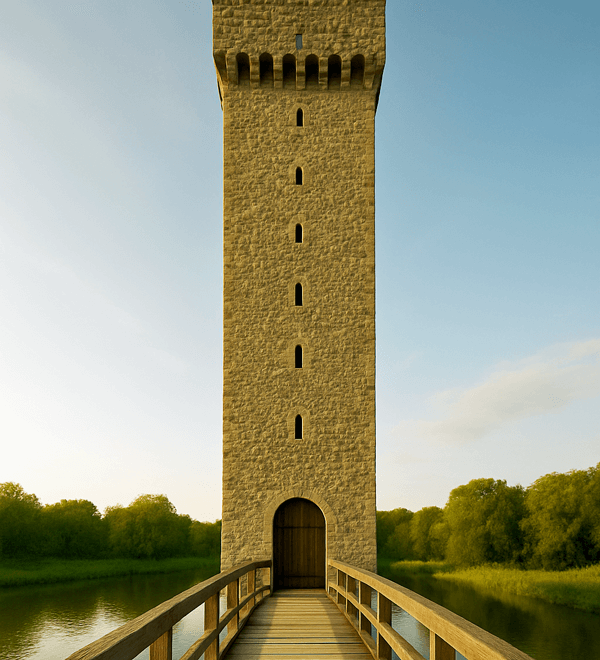

Über die Ziehbrücke zum Bergfried

Ich gehe hinüber. Der Turm ragt vor mir auf, sieben Stockwerke hoch – ein dunkler Finger aus Bruchstein. Die Tür liegt etwa drei Meter über dem Boden, erreichbar nur über die Brücke. Ich klopfe. Kein Antwort. Ich hebe den schweren Eisenring und ziehe – knarrend öffnet sich die Tür. Drinnen ist es kühl. Die Mauern dick, die Fenster Schlitze. Der erste Raum – vermutlich der Wachraum – enthält einfache Holzbänke, ein Feuerrost, eiserne Haken an der Wand. In einer Ecke liegt ein altes Horn, mit Leder bezogen.

Ich stehe im ersten Stock des Turms – der Eingang liegt hinter mir, gesichert mit einem Riegel. In der Mitte des steinernen Bodens eine schwere Holzklappe, mit Eisen beschlagen. Ich löse den Haken, greife nach der Eisenöse – ein kalter Luftzug schlägt mir entgegen. Unter mir gähnt der Raum – dumpf, feucht, unheimlich still. Eine Leiter führt hinab, nur drei Sprossen sind sichtbar. Der Rest verliert sich in der Dunkelheit. Ich höre ein Tropfen, vielleicht Wasser, vielleicht etwas anderes. Unten erkenne ich schmale Schlitze im Mauerwerk – Schießscharten. Sie liegen tief, fast bodennah, damit sie den Graben kontrollieren können. Kein Licht fällt direkt hinein, aber durch den Nebel sehe ich vage das Grün der Schilfränder. Hierher zog man sich zurück, wenn alles verloren schien. Oder wenn man alles verteidigen wollte.

Erdgeschoss des Bergfrieds mit Schießscharte

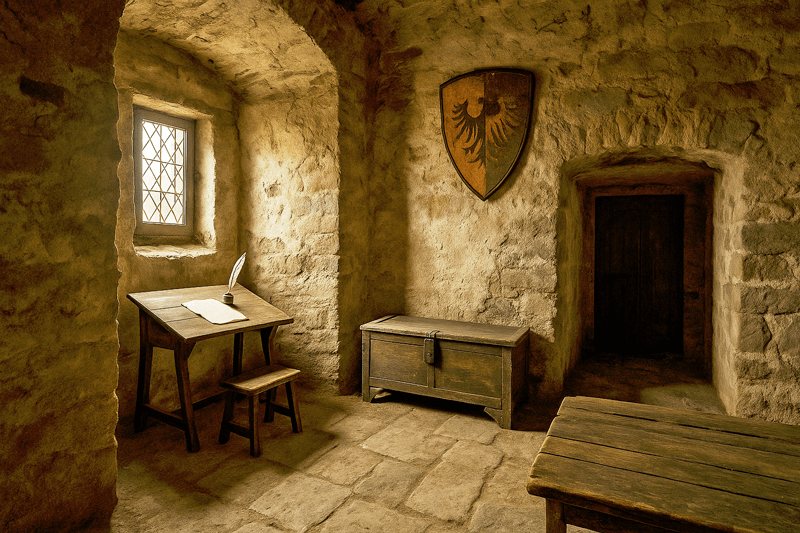

Eine Wendeltreppe führt nach oben. Ich steige. Die Stufen sind aus Stein, glatt getreten. Es riecht nach feuchtem Mörtel, nach Jahrhunderten. Im zweiten Geschoss stehen leere Fässer, ein Spinnrad, ein Seil. Im dritten: ein kleines Schreibpult, ein Schemel, ein Wappen an der Wand – Schulenburg. Im vierten: ein Bett, eine Truhe, ein Fensterkreuz. Hier schlief man – hier wurde gewacht, vielleicht auch gehofft. Je höher ich steige, desto heller wird das Licht. Im sechsten Stock der Wehrbereich: Schießscharten in alle Richtungen, ein Signalhorn, ein leerer Kohlebecken. Dann die letzte Luke. Ich stoße sie auf.

3. Stock des Bergfrieds der Burg Angern

Ganz oben – Blick in die Welt

Der Wind empfängt mich wie ein alter Freund. Die Zinnen werfen lange Schatten, der Himmel ist klar. Ich blicke nach Norden – über die Dächer der Hauptburg hinweg zum Pforthäuschen, zum Brauhaus. Alles wirkt klein, geordnet, friedlich. Weiter hinten: Felder, Wälder, der Lauf der Ohre wie ein silbernes Band.

Nach Süden sehe ich den Graben, die zweite Insel, auf der ich stehe – und weiter dahinter: die Welt. Ich bin allein mit dem Wind, dem Himmel und der Geschichte. Unter mir lebt die Burg. Und für einen Moment gehört sie mir.

Blick über die Burg Angern um 1350

Blick nach Süden – bis zur Elbe

Ich drehe mich auf der Plattform des Bergfrieds nach Süden. Der Wind hat hier freien Lauf, er fährt durch mein Haar, zerrt an meinem Umhang, trägt den Geruch von Laub, Wasser und Erde mit sich. Vor mir erstreckt sich das Land – erst sanft abfallend, dann in weitem Bogen ziehend wie ein gefaltetes Tuch aus Feldern, Wiesen und verstreuten Baumgruppen.

Die Burg liegt hoch genug, um über das flache Umland hinwegzusehen. In der Ferne flirrt das Licht – und dann erkenne ich sie: die Elbe. Weit, sehr weit, wie ein silbriger Streif am Horizont. Sie glitzert nur schemenhaft zwischen Pappeln und Weiden, scheint zu atmen, sich zu regen. Kein Dampf, kein Mast, kein Geräusch dringt herauf – und doch ist sie da, uralt und unerbittlich, Grenzfluss und Lebensader.

Zwischen mir und der Elbe liegt das weite Land der Altmark. Ich erkenne Buschwerk, Heckenlinien, Feldraine, einige Höfe mit strohgedeckten Dächern – winzig aus dieser Höhe. Ein Reiter bewegt sich auf einem Weg, kaum größer als eine Ameise. Ein Falke zieht seine Kreise über der offenen Fläche, sein Schrei wird vom Wind getragen, ehe er verhallt.

Noch weiter südlich ahnt man den Verlauf alter Handelsrouten – breite Striche, auf denen einst Kaufleute und Pilger zogen. Doch heute ist es still. Nur der Turm lebt. Und ich mit ihm. Ich lege die Hand auf den warmen Stein der Zinne. Sie war Zeuge all dessen, was geschah – Raub, Krieg, Versöhnung. Und vielleicht sieht sie auch das, was noch kommt.

Erkundung der Wirtschaftsgebäude – Das Rückgrat der Burg Angern

Ich steige wieder hinab vom Turm, verlasse die schmale Zugbrücke zur Turminsel und kehre zurück in den Hof der Hauptburg. Der Boden unter meinen Füßen ist fest getreten, von Rädern zerfurcht, von Schuhnägeln gezeichnet. In der Mitte gähnt der Brunnen, aus dem eben noch ein Knecht mit klirrendem Eimer Wasser zog. Ich wende mich nach Westen, dorthin, wo das Leben der Burg Tag für Tag in Gang gehalten wird – zu den Wirtschaftsgebäuden.

Der Wirtschaftsflügel ist ein langgestreckter Bau, aus Bruchstein unten, darüber einfaches Fachwerk. Schon am Geruch erkenne ich seine Funktion: frischgebackenes Brot, Lauge, Asche, Rauch – der Herzschlag der Versorgung. Durch eine offene Klappe sehe ich in die Backstube. Eine Magd streut Mehl auf eine hölzerne Platte, daneben reibt ein Junge die Reste von Teig aus einem Trog. Der Steinofen in der Wand glüht noch leicht nach.

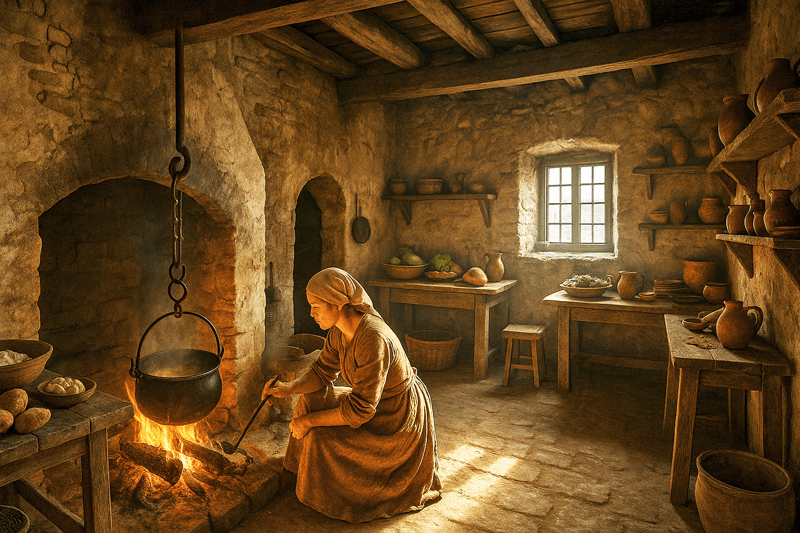

Ein schmaler Gang führt weiter zur Küche – niedrig, verrußt, voll Geräusche. Ein Kupferkessel hängt über der offenen Feuerstelle, Zwiebeln und Kräuter trocknen in Bündeln von der Decke. Eine Magd bläst das Feuer an, während eine andere Wurzeln schneidet. Im Eck steht ein Fass mit Sauerkraut, daneben hängen gerupfte Hühner auf einem eisernen Haken. Der Boden ist mit Schilf gestreut, gegen den Schmutz, gegen den Gestank.

Küche im Wirtschaftsgebäude der Burg

Neben der Küche liegt das Waschhaus – hier wird geschrubbt, gekocht, getrocknet. Über einem offenen Bottich steigt Dampf auf, eine Frau mit hochgekrempelten Ärmeln hebt nasse Laken mit einem Holzstock heraus. Ihre Hände sind rot vom Laugenwasser. Am Fenster hängen Leinentücher zum Trocknen – durchweicht vom Morgentau.

Weiter entlang der Mauer stoße ich auf den Speicherbau. Zweigeschossig, aus dunklem Holz, mit Luken in der oberen Etage. Eine Seilwinde knarzt, als ein Sack Getreide nach oben gezogen wird. Das Seil läuft über eine einfache Rolle, der Träger auf dem Boden ruft Kommandos nach oben. Drinnen riecht es nach Staub, Korn, Mäusedreck – aber auch nach Vorrat, nach Überleben.

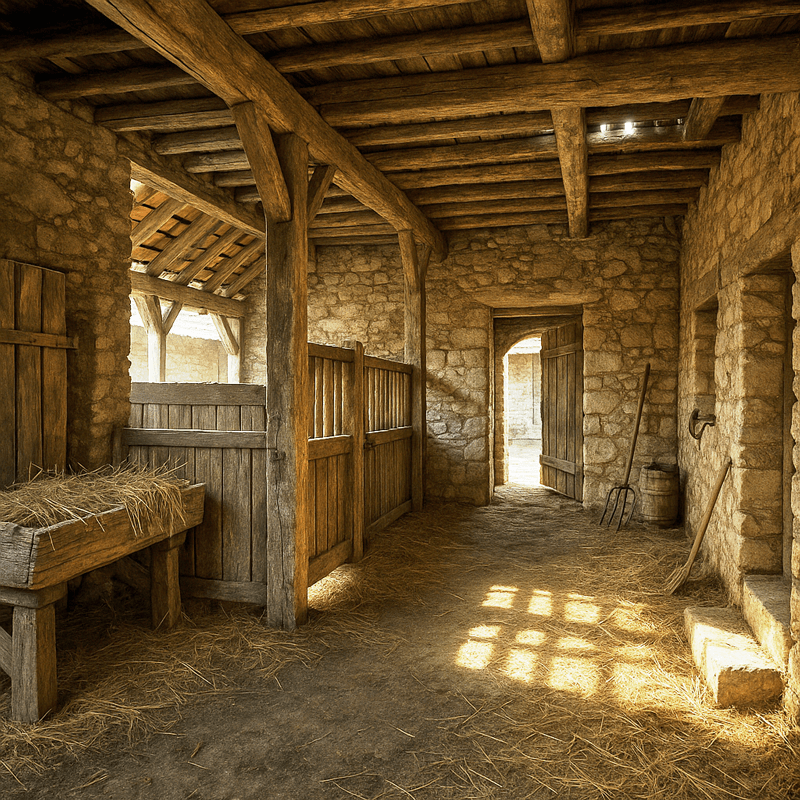

Hinter dem Speicher liegt der Stalltrakt. Pferde schnauben leise, ein Huf schlägt gegen Holz. Eine Magd streut frisches Stroh, der Stallknecht prüft einen Sattelriemen. In einer Nische hängen Zaumzeug und Peitschen, daneben das Tuch eines Knechts, das noch nach Tier und Leder riecht.

Stalltrakt im Wirtschaftsgebäude

Etwas abseits liegt der Schweinekoben, umzäunt mit Holzplanken, überdacht mit Reet. Zwei Borstentiere wühlen im Matsch, ein drittes döst in der Sonne. Dahinter ein kleiner Geräteschuppen – Spaten, Rechen, Haken, ein zerschlissenes Seil.

Noch weiter hinten, wo das Gelände zur Vorburg hinabfällt, steht ein kleiner hölzerner Bau – das Schlachthaus. Eine schmale Rinne führt von der Schwelle in den Boden, wo Blut ablaufen kann. Es riecht metallisch, scharf, nicht unangenehm – sondern real. Eine Welt ohne Illusionen, dafür mit Ordnung.

Ich bleibe einen Moment stehen. Alles hat hier seinen Platz, jede Hand weiß, was sie zu tun hat. Keine Pracht, kein Prunk – aber Effizienz, Notwendigkeit und das, was ein Lehnshof braucht, um zu funktionieren.

Ein leiser Wind fährt über die Dächer, trägt Rauch und Hufgeruch mit sich, vermischt mit dem Duft von gebackenem Brot. Ich ziehe die Kapuze hoch und trete aus dem Schatten des Speichers. Der Tag hat begonnen. Und die Burg lebt.