Denkmalpflegerische Kurzbeschreibung (um 1750). Das sogenannte chambre – das private Wohn- und Schlafzimmer von General Christoph Daniel von der Schulenburg – ist im südöstlichen Bereich des Corps de Logis gelegen und diente im funktionalen Gesamtkonzept des Schlosses Angern der intimen Repräsentation, dem Rückzug und der nächtlichen Nutzung. Es ist als Appartement de commodité anzusprechen, das innerhalb der Raumhierarchie durch eine gediegene, aber nicht zeremonielle Ausstattung hervorsticht.

Boden- und Sockelgestaltung

Der Raum verfügt über einen originalen oder originalgetreu rekonstruierten Dielenboden aus Kiefernholz, verlegt in raumlanger Ausrichtung, mit leichten Gebrauchsspuren und historischer Nagelung. Die Oberfläche zeigt typische Merkmale einer manuellen Glättung und eine natürliche Alterspatina, wie sie für die Mitte des 18. Jahrhunderts im mitteldeutschen Raum typisch ist. Die Wände schließen nach unten mit einer ca. 5 cm hohen profilierten Fußleiste aus Eichenholz ab. Die Leiste zeigt ein barockes Profil mit Hohlkehle und Viertelstab, das sowohl funktional als auch dekorativ wirkte. Sie diente dem Schutz der Wandbespannung und überdeckt deren unteren Abschluss. Die Position der Leiste sowie die bauzeittypische Materialwahl deuten auf eine feste Montage im Rahmen der Erstfassung um 1745–1752 hin.

Wandfassung

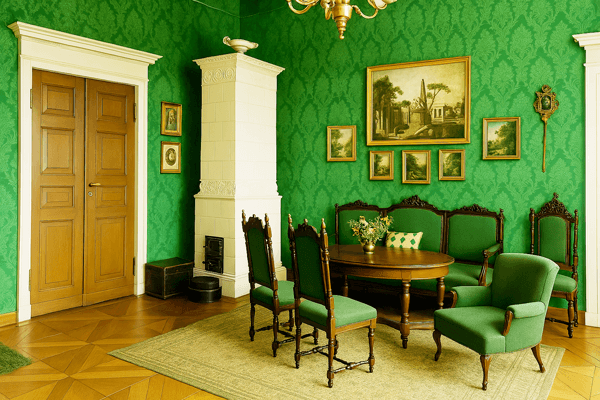

Die Wände des chambre waren gemäß schriftlicher Überlieferung und stilistischer Vergleichsfälle vollständig mit einer textilen Wandbespannung aus grünem Damast versehen. Die hochwertige, floral gemusterte Damastbahn war auf eine darunterliegende Trägerleinwand gespannt und durch umlaufende vergoldete Holzleisten vertikal und horizontal gerahmt. Die originale textile Substanz ist heute nicht mehr erhalten, der Befund wird jedoch durch das Inventar von 1752, das für diesen Raum entsprechende textile Raumfassungen nennt, sowie durch die Gestaltungslogik im Ensemble des Schlosses gestützt.

Ein direkter materieller Beleg für die textile Auskleidung der chambre liegt derzeit nicht vor. Der erhaltene handgeschmiedete Befestigungsnagel mit Leinwandfragment, der im Gartensaal unterhalb einer barocken Eichenfußleiste und ein zweiter direkt unterhalb der Stuckkante gefunden wurde, bezieht sich eindeutig auf die dortige Wandbespannung aus blau-weiß gestreifter Leinwand. Für die chambre lässt sich jedoch aus dem Vergleich mit dieser Befundstelle, dem bauzeitlichen Raumgefüge und den stilistischen Analogien zu bekannten Appartements des Adels(z. B. in Schloss Mosigkau oder Schloss Ettersburg) mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine gleichartige Technikschließen – allerdings mit hochwertigerem Damast statt Leinwand.

Die grüne Damastbespannung in Kombination mit goldenen Leisten, weißen Stuckabschlüssen und textiler Fensterdrapierung verweist auf eine harmonisch gegliederte Raumfassung im Sinne der französisch geprägten Régence-Stilistik, wie sie im mitteldeutschen Adel seit den 1730er Jahren nachweisbar ist【1】.

Ausstattung

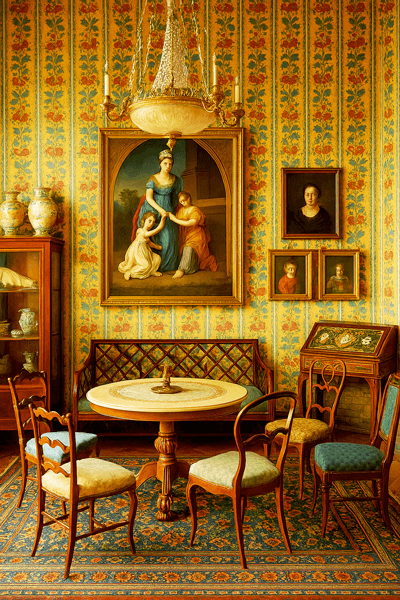

Die Ausstattung des Raumes umfasste gemäß dem Garderobeninventar von 1752:

- ein Bett à la Duchesse mit gelbem Tafthimmel,

- Wandspiegel mit geschnitztem Rahmen,

- Fauteuils und Kommoden in Nussbaum- oder Ebenholz,

- sowie Fensterdraperien mit Falballas und vergoldete Zierleisten.

Zudem ist eine Sammlung von Miniaturbildnissen europäischer Fürstenhäuser überliefert, die an den Wänden des chambre angebracht war – ein deutlicher Hinweis auf die selbstbewusste Selbstdarstellung als international gebildeter Offizier im Dienst auswärtiger Mächte (z. B. des Königreichs Sardinien).

Deckengestaltung

Die Decke des chambre ist glatt geputzt und mit einer roten Linienrahmung und stilisierten Eckornamenten bemalt (Befund in der Ecke). Diese Bemalung folgt dem mitteldeutschen Dekorationskanon des Rokoko und strukturiert die Deckenfläche durch eine umlaufende Rahmung, deren Ecken durch florale oder rocaillierte Motive betont sind. Die Farbe – vermutlich ein Pigment auf Leim- oder Kalkbasis – ist typisch für kostengünstigere, aber dennoch elegante Deckenfassungen in Wohn- und Schlafräumen der Zeit. Solche dekorativen Malrahmen mit Eckkartuschen sind vielfach in bürgerlichen wie adeligen Interieurs um 1740–1760 nachweisbar, unter anderem in Mosigkau und Oranienbaum. Die Kombination aus weißer Deckenfläche und rotem Rahmendekor erzeugt eine zurückhaltende, aber stilvolle Gliederung und unterstützt die Raumruhe des Wohncharakters.

Denkmalpflegerische Bewertung

Das chambre stellt einen besonders hochwertigen, aber funktional privat genutzten Raum dar, der die Raumtypologie des niederen Hochadels im mitteldeutschen Raum exemplarisch abbildet. Seine Ausstattung in Textil, Mobiliar und Wandgestaltung belegt eine Synthese aus Wohnkomfort, barocker Repräsentation und dynastischer Selbstvergewisserung. Die grüne Damastbespannung, die strukturierte Gliederung, die gezielt eingesetzten Vergoldungen sowie die einfache, ornamentierte Deckenfassung dokumentieren ein hohes Maß an gestalterischer Disziplin und modischer Informiertheit, wie sie im Kontext der Schulenburgischen Residenzkultur zu erwarten ist.

Quellen

- Oettermann, Stephan: Wohnkultur des 18. Jahrhunderts. Farben, Stoffe, Formen. Leipzig, 1984.

- Bothe, Rainer: Adelige Wohnräume in Brandenburg-Preußen – Eine Typologie der Appartements. Berlin, 2010.

- Löhr, Marianne: Textile Wandbekleidungen im Barock – Materialien und Funktionen. Halle, 1998.