Die Innenräume des Schlosses Angern waren im 18. Jahrhundert nicht nur architektonisch durchgeformt, sondern auch technisch anspruchsvoll ausgestattet. Neben Türen, Täfelungen und Tapeten zählten insbesondere die Raumöfen zu den raumbestimmenden Elementen barocker Wohnkultur. Sie dienten sowohl der Wärmeversorgung als auch der Repräsentation. Die wenigen erhaltenen Fragmente – darunter eine gusseiserne Ofenplatte mit dem Wappen der Familie von der Schulenburg – erlauben heute eine exemplarische Rekonstruktion der ursprünglichen Gestaltung. In Verbindung mit vergleichbaren Befunden, etwa im nahezu gleichzeitig ausgestatteten Schloss Mosigkau bei Dessau, zeigt sich ein typisches Ausstattungsschema höfischer Wärmequellen des mitteldeutschen Hochbarock.

Der barocke Kachelofen als raumbildendes Element

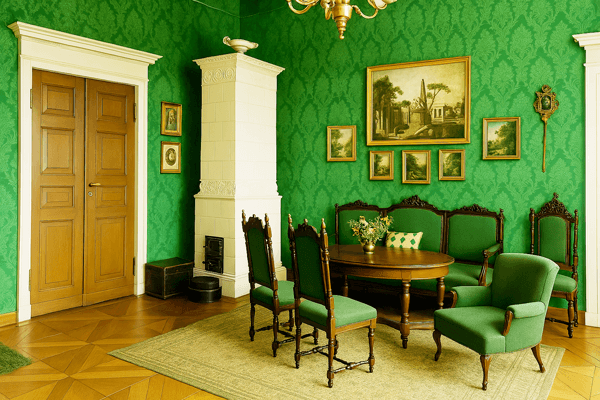

Barocke Kachelöfen galten nicht nur als technische Notwendigkeit, sondern als Teil der raumarchitektonischen Inszenierung. Sie wurden meist in Raumecken oder Wandnischen eingebaut und waren in Form, Proportion, Material und Farbigkeit auf das Interieur abgestimmt. Für Schloss Angern sind solche Öfen für die Repräsentationsräume wie Speisezimmer, Gartensaal oder Oberes Kabinett belegt.

Der typische barocke Ofen um 1740 bestand aus glasierten Tonkacheln in Weiß, Blaugrau oder Lindgrün. Seine Bauform war hoch aufragend, mehrfach gestuft, oft mit Gesimszonen und einem leicht vorkragenden Abschluss. Dekorativ kamen flach reliefierte Rocaillen, Muschel- und Bandwerkornamentik sowie vegetabile Motive zur Anwendung – jeweils in symmetrischer Anordnung. Die Öfen waren meist Warmluftöfen mit rückseitiger Befeuerung, was eine architektonisch „saubere“ Integration in den Wohnraum erlaubte.

Vergleich mit dem Kachelofen im Schloss Mosigkau

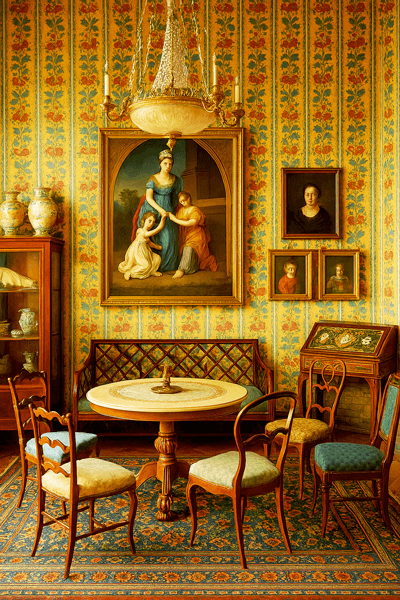

Ein sehr gut erhaltener Kachelofen in einem der Gesellschaftszimmer des Schlosses Mosigkau (erbaut um 1750 unter Fürstin Anna Wilhelmine von Anhalt-Dessau) bietet ein anschauliches Vergleichsbeispiel für die Ausstattung des Schlosses Angern. Der Ofen in Mosigkau besteht aus weiß glasierten Kacheln mit zarten, flachen Reliefverzierungen und einem gestuften Aufbau. Er steht in einer Raumecke und fügt sich unauffällig, aber stilbildend in die Wandgliederung ein. Auffällig ist die gestreckte, elegante Silhouette und die zurückhaltende Ornamentik – ganz im Geiste der Übergangszeit vom Hochbarock zum Régence-Stil.

In Angern dürfte ein vergleichbarer Typ zur Anwendung gekommen sein: ebenfalls hochrechteckig, mit gestuftem Aufbau und ruhiger Farbigkeit, zurückhaltend ornamentiert und in den Raum integriert. Der Ofen in Mosigkau bestätigt somit die Hypothese, dass die Öfen in Angern nicht nur funktional waren, sondern aktiv zur barocken Raumwirkung beitrugen – sie bildeten ein architektonisches Gegengewicht zu Türen, Supraporten und Wandvertäfelungen.

Die gusseisernen Ofenplatten: Technik und Genealogie

Eine besondere Bedeutung kommt der im Schloss Angern erhaltenen gusseisernen Ofenplatte zu, die das Familienwappen derer von der Schulenburg zeigt. Diese Platte war vermutlich Teil eines Kachelofens oder eines freistehenden Eisenofens und diente sowohl der Wärmeleitung als auch der symbolischen Aufladung der Feuerstelle. Die Platte zeigt das Wappen mit den drei Greifenklauen in einem geschlossenen Schild, umgeben von floralen Ornamenten und gerahmt von einem stilisierten Perlkranz – eine Gestaltung, die sich im Harzer Gusseisen des 18. Jahrhunderts vielfach nachweisen lässt. Die gusseiserne Ofenplatte diente nicht nur der Hitzespeicherung und Rückstrahlung im Feuerraum, sondern fungierte zugleich als symbolisch aufgeladene Fläche, auf der sich genealogische Identität in Form des Schulenburgschen Wappens unmittelbar mit der alltäglichen Wärmeversorgung verband.

Solche Ofenplatten wurden in Eisenhütten gegossen (z. B. in Ilsenburg, Sayn oder Lauchhammer) und speziell für Adelsfamilien mit heraldischen Motiven versehen. Sie spiegeln das Bedürfnis wider, auch in technisch-funktionalen Zonen genealogische Präsenz zu zeigen. Die Kombination von Feuerstelle und Familienwappen verdeutlicht das Selbstverständnis der Gutsherrschaft, deren Identität buchstäblich im Zentrum des Hauses verankert war. Die Verwendung von Wappenelementen auf Ofenplatten war dabei mehr als Dekor – sie war Teil einer symbolischen Raumpolitik der frühen Neuzeit.

Denkmalpflegerische Bewertung

Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die erhaltene gusseiserne Wappenplatte von besonderer Bedeutung. Sie dokumentieren nicht nur den technischen Stand der barocken Heiztechnik, sondern auch das Wechselverhältnis zwischen Funktion und Repräsentation im adligen Wohnen des 18. Jahrhunderts. Die Platte mit dem Schulenburg’schen Wappen ist ein seltenes Beispiel genealogischer Selbstdarstellung im funktionalen Objektbereich. Sie sollte restauratorisch gesichert und, wenn möglich, in einer musealen Raumfassung (z. B. im Speisezimmer oder Gartensaal) wieder sichtbar gemacht werden.

Fazit

Die Öfen von Schloss Angern sind mehr als historische Heizkörper – sie sind Zeugnisse einer symbolisch durchwirkten Raumausstattung des Barock. Ihre Materialien – Ton, Eisen, Glasur – verbinden sich mit Form, Funktion und Heraldik zu komplexen Sinnbildern adliger Lebenswelt. Der Vergleich mit dem Ofen in Schloss Mosigkau macht deutlich, dass auch ein ländliches Gutsensemble wie Angern in der Lage war, sich in die gestalterischen und genealogischen Codes der höfischen Innenraumkunst des 18. Jahrhunderts einzuschreiben.