Bezeichnung: Barocke Doppelflügeltür aus Eiche mit querliegenden Kassettenfeldern

Standort:

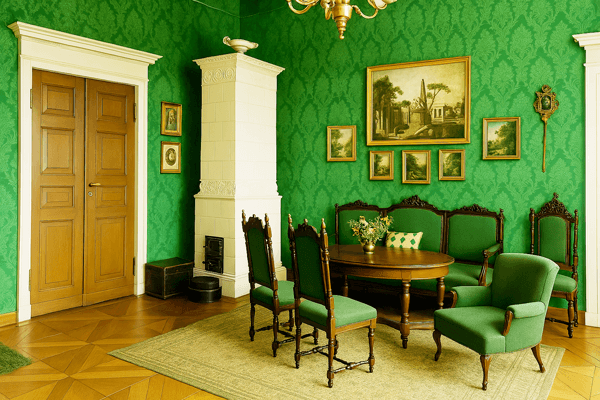

Innenbereich des Herrenhauses Angern heute im 1. Stock zwischen Flur und großem Saal (ursprünglich vermutlich Hauptzugang oder bedeutender Repräsentationsraum)

Datierung:

Hauptbestandteil vermutlich spätes 17. Jahrhundert (ca. 1670–1700). Verlängerung und Anpassung um 1738–1740 im Zuge des barocken Schlossneubaus durch General Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg

Material:

- Türblätter aus massivem Eichenholz, Kassetten aus dem vollen Holz geschnitzt

- Querliegende obere und untere Füllungen vermutlich spätere Ergänzungen aus gleichem oder ähnlichem Eichenholz

- Zarge und Beschläge nicht überliefert bzw. möglicherweise verändert

Konstruktion:

- Zweiflügelige Tür mit je drei Kassettenfeldern pro Flügel

- Mittelfelder hochrechteckig, obere und untere Felder querrechteckig, stilistisch dem Barock angepasst

- Kein klassisches Rahmen-Füllungssystem – Kassetten sind aus dem vollen Holz herausgearbeitet

Stilistische Einordnung:

- Verbindung von frühbarocken Handwerkstechniken mit späterer barocker Formensprache

- Geschweifte Profilierung (evtl. bei Querfeldern) deutet auf nachträgliche stilistische Angleichung

- Seltene Kombination von funktionaler Massivholzarbeit mit repräsentativem Anspruch

Bauhistorischer Befund:

- Die Tür ist das einzige erhaltene Eichenexemplar unter den ansonsten aus Kiefer gefertigten, barocken Innentüren

- Dies legt nahe, dass sie aus dem Vorgängerbau des Schlosses (vor 1735) stammt

- Im Zuge des Umbaus 1738 wurde sie mit hoher handwerklicher Sorgfalt verlängert und stilistisch integriert

Bedeutung:

- Zeugnis kontinuitätsbewusster Baukultur im Barock

- Seltenes erhaltenes Originalstück aus dem älteren Schloss Angern

- Beispiel für bewusste Wiederverwendung hochwertiger Bausubstanz

- Denkmalpflegerisch und kulturhistorisch von hohem Wert

Denkmalpflegerischer Steckbrief – Historische Tür Schloss Angern

Objekt:

Zweiflügelige Kassettentür, Eichenholz, profilierte Rahmenbauweise

Lage:

-

Obergeschoss, Verbindung Flur – Oberer Saal

Datierung:

Ursprünglich ca. 1650–1730, mit Anpassungen um 1735/40 (barocker Umbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg)

Material:

Massives Eichenholz, handwerklich gearbeitet, teils nachträglich ergänzt

Maße:

(Bitte eintragen, falls verfügbar – z. B. Höhe x Breite)

Beschreibung und Bestand:

-

Türblätter: Zweiflügelig, symmetrisch gegliedert, je Flügel sechs Kassetten: drei hochrechteckige und zwei querrechteckige (oben und unten), profilierte Füllungen mit geschweiften Rahmungen

-

Rahmen: Ursprünglicher Türrahmen mit barocker Kehle und profiliertem Sturz (Verdachung angedeutet)

-

Beschläge: Ursprüngliche oder historisierende Eisenbeschläge verloren; Schlüsselloch vorhanden, vermutlich Kastenschloss 18. Jh.

-

Oberfläche: Freigelegte Eiche, wohl ehemals farblich gefasst oder geölt; heute sichtbar: stark gealterte Patina, einzelne Ausbesserungen

Baugeschichtliche Einordnung:

-

Türblätter stammen sehr wahrscheinlich aus dem Vorgängerbau des Schlosses, der auf den erhaltenen Kellern der mittelalterlichen Vorburg nach dem Dreißigjährigen Krieg um 1650–1735 errichtet wurde.

-

Die querliegenden Kassetten deuten mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine spätere Verlängerung hin, vermutlich im Zuge des barocken Schlossumbaus 1735–1740, um die Tür an das neue Raummaß anzupassen.

-

Die Tür ist ein seltenes Beispiel für wiederverwendete Innenarchitekturteile aus einem zerstörten Vorläuferbau – sie verkörpert damit die Kontinuität vom feudalen Gutshaus zur barocken Schlossarchitektur.

Bedeutung aus denkmalpflegerischer Sicht:

-

Historisch bedeutend als bauliches Zeugnis der Wiederaufbauzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und der barocken Repräsentationsarchitektur unter Christoph Daniel von der Schulenburg

-

Materialhistorisch bedeutsam durch die Verwendung massiver Eiche mit handwerklicher Ausführung

-

Stilkritisch interessant durch die Kombination älterer Türblattgestaltung mit barocker Raumfassung

-

Konservatorisches Ziel: Erhalt der Tür in ihrer aktuellen Substanz, denkmalgerechte Restaurierung unter Berücksichtigung von Holzschutz, ggf. Ergänzung stilgerechter Beschläge