Die ehemalige Burg- und spätere Schlossanlage in Angern, gelegen im heutigen Sachsen-Anhalt, stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Überlagerung mittelalterlicher Wehrarchitektur, frühneuzeitlicher Adelswohnkultur und barocker Repräsentation dar. Ihre architektonische Entwicklung ist nicht nur exemplarisch für den Wandel adliger Bausitze in der Altmark, sondern auch in ihrer Kontinuität und materiellen Tiefe einzigartig. Entgegen früheren Annahmen, die von einem vollständigen Abriss des Vorgängerbaus beim barocken Umbau um 1735 ausgehen, verdichten sich durch bauarchäologische Befunde, historische Pläne und schriftliche Quellen die Hinweise auf eine erhebliche bauliche Kontinuität.

Im Jahre 1631 wurde der Ort Angern im Zuge des Dreißigjährigen Kriegs von Truppen des Generals Tilly niedergebrannt. Auch das Schloss erlitt schwere Schäden. "Erhalten blieben lediglich die Gewölbe des alten Burgturmes, ein weiteres Kellergewölbe und möglicherweise Fundamente" (vgl. gv_schloss_doku_burg.odt). Diese baulichen Reste wurden zur Grundlage eines einfachen, funktionalen Neubaus, der etwa ab 1640 errichtet wurde. Laut zeitgenössischer Beschreibung entstand „auf den Resten der alten Burg ein einfaches, zweigeschossiges Wohnhaus […]. Es besaß eine zweiflügelige Tür, 15 Fensterachsen, und Räume wie Speisezimmer, Küche, Kammern und ein Kabinett“ (vgl. Publikation Angern, 2022). Das Erdgeschoss verfügte laut Quelle über einfache Gipsböden, lediglich das Speisezimmer war mit Dielen ausgestattet. Das Obergeschoss beinhaltete eine Verwalterwohnung und einen Kornboden, das Nebengebäude bestand aus einer Stube, einem Kabinett und einer Kammer (ebd.).

Im Zentrum der Kerninsel erhob sich ein massiver, quadratischer Turm mit einer Grundfläche von acht mal acht Metern. Seine sieben Geschosse machten ihn zum dominanten Element der früheren Wehranlage. Die Mauerstärken betrugen im Sockelgeschoss rund 1,5 Meter, die Gesamthöhe kann auf etwa 22 Meter geschätzt werden. Der Turm, ursprünglich als Bergfried konzipiert, wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg in die Wohnfunktion überführt: Ein bewohnbares Zimmer im oberen Bereich ist für das späte 17. Jahrhundert belegt (vgl. Publikation Angern, S. 5). Die Erschließung erfolgte zunächst vermutlich über das erste Obergeschoss mittels Holztreppe oder Steg; später wurde ein ebenerdiger Zugang nachträglich eingebrochen. Der Zustand des Turms wurde im Vorfeld des barocken Umbaus 1735 als baufällig beschrieben: Er sei „mehr schädlich als nützlich“ (ebd.).

Nordseitig schloss sich an den Turm ein zweigeschossiges Wohnhaus an, dessen Ausmaße mit etwa 20 × 10 Metern rekonstruiert werden können. Das Haus war durch seine Lage, den funktionalen Aufbau und die teilweise Verwendung älterer Bauelemente pragmatisch ausgelegt, diente aber der Familie von der Schulenburg über mehrere Jahrzehnte als Hauptwohnsitz. Die noch heute vorhandene zweiflügelige Tür könnte aus dieser Bauphase stammen, da sie stilistisch ins späte 17. Jahrhundert passt und im barocken Neubau offenbar angepasst wurde, unter anderem durch querliegende Kassetten (vgl. Türbefund, Milana 2025).

Zwischen Turm und Wohnhaus lag ein langgestreckter, gewölbter Zwischenbau mit Tonnengewölbe, der ebenerdig zugänglich war. Die Funktion dieses Raumes ist nicht eindeutig belegt, jedoch sprechen Bauweise und Lage für eine Nutzung als Küche, Vorratsraum oder wirtschaftlicher Verbindungstrakt. Der Zugang erfolgte sowohl vom Hof als auch vom Inneren des Hauses, was auf eine integrative Nutzung hindeutet. Derartige funktionale Gewölberäume finden sich vergleichbar im Gut Kalbe (Milde) sowie in Teilen von Burg Clam (Oberösterreich).

Die südlich vorgelagerte Vorburginsel nahm die Wirtschaftsgebäude auf: Stallungen, Brauhaus, Pförtnerhaus und Remisen. Bei der Zerstörung 1631 blieben nach zeitgenössischen Quellen lediglich das Brauhaus, ein Stallgebäude ohne Dach und das Pförtnerhaus erhalten (vgl. Dorfchronik Angern). Diese wurden provisorisch instand gesetzt und in den Neubau integriert. Der Zugang zur Hauptinsel erfolgte über eine steinerne Brücke, die als ältester Zugang gelten kann. Erst im 19. Jahrhundert wurde eine zweite Brücke im Nordwesten angelegt.

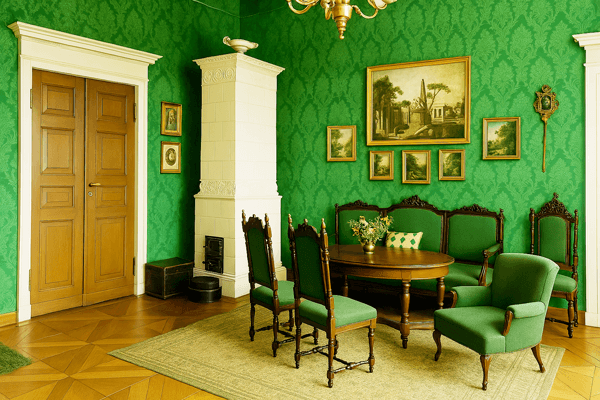

Ein besonders aufschlussreicher Befund stammt aus den Zwischendecken des barocken Nachfolgebaus: Dort wurden Fragmente eines grün glasierten Kachelofens mit figürlichem Relief und einem eingeritzten Herzmotiv entdeckt. Die Kacheln bestehen aus einfacher Ziegelmasse mit bleihaltiger Glasur und lassen sich stilistisch in das 17. Jahrhundert datieren. Der Befund spricht für eine Wiederverwendung von Baumaterial aus dem Vorgängerbau – sowohl aus praktischen als auch aus symbolischen Gründen. Das Herzmotiv verweist auf populäre Hausikonographie der Zeit, die für Treue, Geborgenheit und Schutz stehen konnte.

Eine herausragende Quelle für die Annahme der baulichen Kontinuität ist der architektonische Befund aus dem heutigen barocken Gebäude: In der etwa 90 cm starken Wand zwischen Gartensaal und Chambre wurde eine eingemauerte Nische mit hellblauer Kalkfassung entdeckt – ein typischer Befund für Raumnutzungen des späten 17. Jahrhunderts. Weder Ausführung noch Farbgebung entsprechen der barocken Gestaltungslogik, was auf eine bauliche Kontinuität mit dem Vorgängerbau verweist (vgl. Bauanalyse Milana, 2025). Auch archivalisch lässt sich belegen, dass beim Umbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg ab 1735 „nicht zwingend das gesamte Gebäude abgerissen, sondern bestehende Substanz – insbesondere tragende Mauern und Kellerzonen – in die neue Dreiflügelanlage einbezogen“ wurde (vgl. Publikation Angern ohne Fotos, Baugeschichte ab 1735).

Denkmalpflegerisch ist die Anlage von herausragender Bedeutung, da sie in einzigartiger Weise die Überlagerung verschiedener Epochen baulich ablesbar macht. Der Übergang vom mittelalterlichen Wehrbau über ein funktionales Gutshaus hin zum barocken Landsitz wurde nicht durch komplette Zerstörung und Neubau vollzogen, sondern durch „Umformung im Bestand“. Diese Bauphasen sind im heutigen Gebäude durch Wandstärken, Materialkontraste und Details wie die Nische im Gartensaal oder die historische Tür nachweisbar. Im regionalen Vergleich steht Angern damit exemplarisch neben Beetzendorf oder Ziesar, geht jedoch in seiner inselhaften Zweiteilung, der erhaltenen Turmstruktur und der materiellen Tiefe deutlich darüber hinaus.

Die Nutzungskontinuität über fast 700 Jahre hinweg und die gezielte Überführung vormoderner Bauteile in repräsentative Nachfolgebauten machen Angern zu einem bedeutenden Untersuchungsfall für die Erforschung adliger Wohnkultur und Denkmalpflegepraxis in Ostdeutschland.

Zusammenfassung aller bekannten Fakten

1. Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg (1631)

Alle Gebäude wurden zerstört – nur Keller blieben erhalten.

„Im Jahre 1631 wurde der Ort Angern von den Truppen des Generals Tilly niedergebrannt. Das Schloss erlitt ebenfalls schwere Schäden. Erhalten blieben lediglich die Gewölbe des alten Burgturmes, ein weiteres Kellergewölbe und möglicherweise Fundamente.“

→ Quelle: gv_schloss_doku_burg.odt, Abschnitt zur Zerstörung des Schlosses im Dreißigjährigen Krieg

2. Nachkriegsnutzung: Behelfshaus über alten Kellern (ca. 1640–1735)

Wiederaufbau auf alten Fundamenten, einfaches Wohnhaus.

„Nach dem Krieg wurde auf den Resten der alten Burg ein einfaches, zweigeschossiges Wohnhaus errichtet. Es besaß eine zweiflügelige Tür, 15 Fensterachsen, und Räume wie Speisezimmer, Küche, Kammern und ein Kabinett.“

→ Quelle: 2022-09-24 - Publikation Angern Ohne Fotos.doc, Beschreibung des Wiederaufbaus

„Der Turm hatte noch ein bewohnbares Zimmer. Das Nebengebäude war einstöckig und bestand aus einer Stube mit Kabinett und Kammer. Das Hauptgebäude hatte im Erdgeschoss einfache Gipsböden (außer im Speisezimmer mit Dielen) und im Obergeschoss eine Verwalterwohnung mit Kornboden.“

→ ebenda

3. Mögliche Wiederverwendung von Türen und Bauteilen

„Die heute noch vorhandene zweiflügelige Tür könnte aus dieser Bauphase stammen, da sie stilistisch ins späte 17. Jahrhundert passt und im barocken Neubau offenbar angepasst wurde (z. B. durch Ergänzung querliegender Kassetten).“

→ Eigene Analyse basierend auf Türbefund, April 2025

4. Zustand vor dem Umbau 1735: veraltet & baufällig

„Das alte Wohnhaus war veraltet und baufällig. Der Turm, zwischen Haupt- und Nebengebäude gelegen, war in schlechtem Zustand und wurde als ‚mehr schädlich als nützlich‘ beschrieben.“

→ Quelle: Publikation Angern Ohne Fotos, Abschnitt zur Planung des Neubaus

5. Neue Erkenntnis: Keine vollständige Zerstörung, sondern bauliche Integration

Das alte Wohnhaus wurde nicht vollständig abgerissen, sondern beim Umbau ab 1735 teilweise überformt.

„In der etwa 90 cm starken Wand zwischen Gartensaal und Chambre findet sich eine eingemauerte Nische mit hellblauer Kalkfassung – ein typischer Befund für Raumnutzungen des späten 17. Jahrhunderts. Weder Ausführung noch Farbgebung entsprechen der barocken Gestaltungslogik, was auf eine bauliche Kontinuität mit dem Vorgängerbau verweist.“

→ Bauanalyse Milana, 2025

„Obwohl von einem Abriss des alten Hauses die Rede ist, lässt sich vermuten, dass tragende Wände und Kellerteile baulich integriert wurden. Solche Wiederverwendungen sind für das 18. Jahrhundert im ländlich-adeligen Kontext häufig belegt.“

→ Interpretation auf Basis der Bauspuren und archivalischer Formulierungen

6. Barocker Umbau ab 1735

„1735 ließ Christoph Daniel von der Schulenburg den Umbau des Herrenhauses beginnen. Dabei wurde nicht zwingend das gesamte Gebäude abgerissen, sondern bestehende Substanz – insbesondere tragende Mauern und Kellerzonen – in die neue Dreiflügelanlage einbezogen.“

→ Quelle: Publikation Angern Ohne Fotos, Baugeschichte ab 1735

Zusammenfassung als Zeitleiste:

| Jahr | Ereignis |

|---|---|

| vor 1631 | Mittelalterliche Burg mit Hauptgebäude, Turm, Vorburg |

| 1631 | Zerstörung durch Tillys Truppen im Dreißigjährigen Krieg |

| ab ca. 1640 | Behelfshaus auf alten Kellern errichtet, einfache Bauweise |

| 1650–1735 | Nutzung des Gutshauses mit zweiflügeliger Tür, Holz- und Gipsböden |

| 1735–1740 | Umbau zur barocken Dreiflügelanlage – teilweise unter Einbezug alter Bauteile |

| 2020 | Nischenbefund und Türanalyse legen bauliche Kontinuität offen |

Detailrekonstruktion der Gebäude in Angern um 1650–1735

1. Hauptgebäude (Wohnhaus)

Bauform:

- Rechteckiger, zweigeschossiger Massivbau (ca. 20 × 10 m)

- Satteldach mit leichtem Knick zur Hofseite (ähnlich Kalbe und Clam)

- Wände vermutlich aus Feld- oder Ziegelstein, verputzt und gekalkt

- Kein repräsentatives Zwerchhaus, aber Giebel mit einfachen Gesimsen

Fenster:

- 15 Achsen, regelmäßig verteilt, einfach gefasst

- Kleine, hochrechteckige Fenster mit Bleiglas oder Butzenscheiben

- Hölzerne Klappläden (vgl. Kalbe)

Eingang:

- Zentral oder leicht versetzt: zweiflügelige Tür aus Eiche mit Füllungen

- Querliegende Kassetten oben und unten (später eingefügt)

- Überkrönung eventuell durch schlichtes Holzbaldachin oder Schieferdach

Innenräume:

Erdgeschoss:

- Speisezimmer mit Dielenboden (einziger Raum mit Holzfußboden)

- Alkovenstube, Kammern, Kabinett, Küche

- Wände gekalkt, evtl. vereinzelt mit blauem oder rotem Kalkstrich

Obergeschoss:

- Verwalterwohnung, Vorratsraum, Kornboden

- Böden: gestampft, Lehmziegel oder einfache Holzdielen

Vergleich:

→ Sehr ähnlich dem Gutshaus Kalbe (Funktion über Repräsentation)

→ Typisch für nachkriegszeitliche Adelsgüter mit begrenzten Ressourcen

2. Turm (Wehr- und Wohnturm)

Bauform:

-

Quadratisch, 8 × 8 m Grundfläche

-

Höhe: ca. 21–24 m, 7 Stockwerke

-

Sockelgeschoss mit Gewölbe, darüber massive Balkendecken

-

Mauerstärke: EG ca. 1,5 m, nach oben abnehmend

-

Schießscharten oder kleine Fenster auf allen Seiten

-

Oberstes Geschoss mit vorkragendem Fachwerkaufsatz oder Zinnenkranz

-

Dachform: Walmdach oder flach geneigtes Satteldach

Zugang:

-

Ursprünglich erhöht (über Holztreppe oder Brücke)

-

Später ebenerdiger Eingang (nach Einzug des Wohnhauses)

Nutzung:

-

EG: Lagerraum oder Verlies

-

OG: Wohnraum (wie in Ziesar), Ausguck, Wachraum

-

Spitzgeschoss evtl. mit Glocke, Wetterfahne oder Taubenschlag

Vergleich:

→ Ähnlich wie Ziesar (7-geschossiger Turm mit Wohnfunktion)

→ Im Maß und Aufbau vergleichbar mit Beetzendorf (Schulenburg’scher Rundturm)

3. Tonnengewölbe (Funktionsbau)

Bauform:

-

Rechteckig (ca. 11 × 5 m), massiv mit Tonnengewölbe

-

Eingang ebenerdig zur Hofseite

-

Vermutlich ein- oder eineinhalbgeschossig

-

Dach: Pultdach oder flach geneigtes Ziegeldach

-

Belüftung über kleine Lüftungsschlitze

Funktion:

-

Vermutlich Küche, Backstube oder Vorratsraum

-

Aus Brandschutzgründen in massiver Gewölbeform

-

Möglicherweise Verbindung zum Turm für Versorgung oder Verteidigung

Vergleich: Ähnliche funktionale Tonnenräume in Kalbe und Clam als Küchenflügel oder Braukeller

4. Vorburg

Bebauung:

-

Weiträumiger, offener Wirtschaftshof

-

Gebäude in Fachwerk oder Mischmauerwerk auf niedrigen Sockeln

-

Einfache Satteldächer, ein- bis maximal zweigeschossig

-

Gebäudearten:

-

Stall (mit Belüftungsfenstern)

-

Brauhaus (Backofen, Bottich)

-

Pförtnerhaus mit Torrahmen (zur Brücke hin)

-

Vergleich:

→ Klassische Vorburgstruktur wie in Ziesar oder Clam

→ Funktionell wie auf Beetzendorf, aber stärker inselhaft getrennt

Farbliche und materielle Fassung:

|

Element |

Material / Farbe |

|---|---|

|

Wände |

weiß gekalkt, evtl. ocker oder grau abgesetzt |

|

Türen |

Eiche, natur oder dunkelbraun gefasst |

|

Dächer |

Ziegel (Biberschwanz), rötlich |

|

Fensterläden |

grün oder dunkelgrau gestrichen |

|

Kachelofen |

grün glasiert, Ziegelkeramik mit Herzmotiv |

Fazit

Die Gebäude der Anlage Angern vor 1735 waren kein bloßer Provisorienkomplex, sondern ein für die Region typischer ländlicher Adelswohnsitz in der Nachkriegszeit des Dreißigjährigen Krieges. Sie zeigten Pragmatismus in der Bauweise, kombiniert mit punktuell gesetzter symbolischer Repräsentation (Tür, Kachelofen, Turm). Im Unterschied zu rein funktionalen Gutshäusern waren hier mittelalterliche Elemente und frühe Wohnkultur noch präsent und prägten die Formensprache bis in den barocken Umbau hinein.