Die Bibliothek – Wissenschaftlicher Rückzugsort und Ort gelehrter Repräsentation im 19. Jahrhundert:

Die große Bibliothek ist um 1845 entstanden, also in die späte Biedermeierzeit mit ersten Übergängen zum Historismus. Charakteristisch ist die schlichte Eleganz der Möbel, die auf übermäßigen Zierrat verzichten und stattdessen durch ihre klaren Linien und feine handwerkliche Ausführung wirken.

In ihrer Gesamtheit dokumentiert die Bibliothek des Herrenhauses in Angern nicht nur die intellektuellen Ambitionen ihrer Besitzer, sondern auch die Transformation adeliger Räume vom höfischen Repräsentationsort hin zu einem Raum des gelehrten Rückzugs und der familialen Selbstvergewisserung in einer Zeit wachsender bürgerlicher Öffentlichkeit und Umbrüche im Bildungsideal.

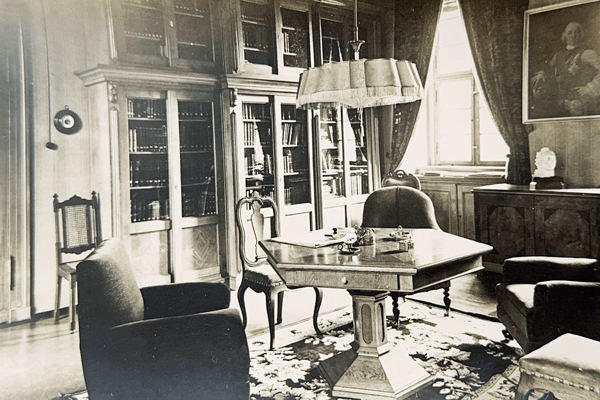

Die auf der Fotografie dokumentierte Bibliothek des Schlosses Angern ist ein herausragendes Beispiel für die Transformation adeliger Gelehrtenkultur im 19. Jahrhundert. Sie zeigt sich als funktionaler und zugleich repräsentativer Arbeits- und Rückzugsraum, der nicht nur der Lektüre und Verwaltung, sondern auch der repräsentativen Inszenierung von Bildung, Ordnung und kulturellem Status diente. Ihre Gestaltung vereint biedermeierliche Wohnlichkeit mit klassizistischen Ordnungsidealen.

Die raumprägende Ausstattung wird dominiert von einer mehrteiligen Bibliothekswand mit integrierten Vitrinen und verglasten Bücherregalen, die die Wand vollständig ausfüllen. Die Gliederung durch Lisenen, Gesimse und profilierte Pilaster verleiht dem Raum eine architektonische Strenge, die im Sinne des Klassizismus auf Maß, Symmetrie und Proportion zielt. Der Bücherbestand, sorgfältig in Ledereinbänden arrangiert, suggeriert Kontinuität, Bildung und private Gelehrsamkeit im Sinne des „studium nobile“.

Im Zentrum des Raumes steht ein schwerer, polygonaler Tisch mit ziegelsteinförmigem Fuß, flankiert von Polsterstühlen und einem Armlehnsessel. Der Tisch ist mit Schreibgeräten, einem Tintenfass, Brieföffner und Papierablage ausgestattet – Zeichen aktiver Nutzung. Die Mischung aus gepolsterten Sesseln und einer stilistisch älteren Stuhllehne (Rokoko- oder Neorokoko-Formen) verweist auf eine über Generationen gewachsene Ausstattung, die historische Tiefe und familiäre Kontinuität suggeriert.

Die Beleuchtung erfolgt über eine große, zentral abgehängte Deckenlampe mit textil bespanntem Schirm und Fransenbesatz – ein typisches Detail spätwilhelminischer Innenräume. Ihre Position über dem Schreibtisch unterstreicht die funktionale Gliederung des Raumes als Arbeitsumgebung. Ergänzt wird die Lichtführung durch ein seitlich einfallendes Tageslicht über ein zweiflügeliges Fenster, das von schweren, gefütterten Vorhängen gerahmt wird.

Das rechte Seitenelement des Raumes zeigt ein Porträtgemälde sowie eine klassizistische Marmorbüste auf einem Sockel, die möglicherweise Goethe darstellt. Die Kombination aus Porträt und Büste verweist auf die Verbindung von familiärer Identitätswahrung und humanistischer Bildungsrepräsentation, wie sie für adlige Bibliotheksräume des 19. Jahrhunderts charakteristisch ist.

Die textile Ausstattung mit einem gemusterten Teppich, der die Sitzgruppe zoniert, und die holzvertäfelten Brüstungselemente unter den Fenstern fügen sich in das harmonisch proportionierte Raumkonzept ein. Die Bibliothek erscheint so als Ort des konzentrierten Studiums, der zugleich soziale Distinktion, zeitloses Bildungsideal und einen Rückzugsort vom höfischen und öffentlichen Leben verkörpert.

Die Bibliothek um 1920

Die Bibliothek um 1920 - KI generiertes Bild