Der sogenannte Gartensaal im Erdgeschoss des Schlosses Angern nimmt innerhalb der Raumstruktur des Hauses eine besondere Stellung ein. Er öffnete sich über große Flügeltüren – direkt zum barocken Garten-Parterre und bildete die räumliche und visuelle Verbindung zwischen Architektur und Garten. Seine Nutzung als Repräsentationsraum blieb sowohl im 18. als auch im 19. Jahrhundert erhalten, wobei sich die Akzente seiner Ausstattung und bildlichen Inszenierung verschoben.

Der Saal im 18. Jahrhundert

Das General-Inventarium von 1752 (Rep. H Angern Nr. 76) dokumentiert den gesamten Bestand des Schlosses und bietet wertvolle Einblicke in die Ausstattung des Gartensaals. Die Liste wurde auf Befehl von Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg erstellt und von Ernst August Brieres angefertigt. Der Raum war mit 18 Bahnen blau-weiß gestreifter Leinen tapeziert. Vier Gemälde mit chinesischem Geflügel zierten die Türen, zwei weitere die Kamine und zwei die Schränke. Insgesamt 24 Statuen oder Puppen dekorierten die Kamine. Zwölf Berliner Rohrstühle boten Sitzgelegenheiten. Vier Gardinen und zwei Falballas aus weißer Leinwand rahmten die Fenster, ergänzt durch zwei Portieren aus blau-weiß gestreiftem Wollstoff. Diese Ausstattung verweist auf eine frühaufklärerische Ästhetik, in der ornamentale Vielfalt, textile Farbigkeit und kulturelle Referenz (Chinoiserien, Tierstillleben) zentrale Rollen spielten.

Ein besonders beeindruckendes Merkmal des Saals ist die Enfilade, die sich entlang der Fensterseite erstreckt. Diese typisch barocke und rokokozeitliche Zimmerflucht verbindet die repräsentativen Salons des Schlosses miteinander und endet auf beiden Seiten in Kabinetten. Ebenfalls erhalten geblieben ist die kunstvoll gestaltete Rokoko-Stuckdecke, die im August 2004 aufwendig restauriert wurde und heute wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlt.

In der Raumhierarchie des Hauses war der Gartensaal trotz seiner Lage im Erdgeschoss ein zentraler Ort der Repräsentation. Seine direkte Beziehung zum Garten, seine Ausstattung und seine Offenheit zum Vestibül lassen darauf schließen, dass hier kleinere Empfänge, Konversationen oder kulturelle Zusammenkünfte stattfanden. Der Gartensaal diente dabei als Schwellenraum zwischen Außen und Innen, Natur und Architektur, Öffentlichkeit und Privatheit.

KI generierte Ansicht des Gartensaals um 1745

Der Saal im 19. Jahrhundert

Der Gartensaal des Schlosses Angern um 1845 präsentiert sich als ein stilistisch stark veränderter Repräsentationsraum, der die klassizistische Raumauffassung mit biedermeierlichen Elementen verbindet. Die einstige barocke Ausstattung ist weitgehend überformt, jedoch lässt sich die historische Raumstruktur weiterhin klar erkennen.

Wände: Die Wände sind mit einer tapetenartigen Wandbespannung versehen, die ein regelmäßiges Muster zeigt – wahrscheinlich ein spätklassizistisches oder biedermeierliches Dekor. Die einst blau-weiß gestreifte Leinentapete des 18. Jahrhunderts wurde offenbar entfernt.

Porträtgalerie: Ein prägendes Element der Ausstattung ist die Ahnenporträtgalerie. Besonders hervorzuheben ist das Ölgemälde von Christoph Daniel von der Schulenburg, dem Erbauer des Schlosses. Ihm wurde zudem ein Epitaph in der Kirche von Angern gewidmet. Neben Christoph Daniel ist auch ein Porträt seines Bruders Levin Friedrich zu sehen, der das Schloss in Burgscheidungen errichtete. Zu den weiteren ausgestellten Werken gehören Porträts von Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg, der in den Grafenstand erhoben wurde, sowie von dessen Nachkommen Friedrich Christoph Daniel und Edo Friedrich Graf von der Schulenburg. Die Hängung orientiert sich an klassizistischen Achsen und betont die genealogische Kontinuität der Familie.

Mobiliar: Im Zentrum steht eine runde Sitzgruppe mit Polstermöbeln, darunter zwei gepolsterte Sofas mit floralen Bezügen, sechs gepolsterte Stühle und ein kleiner runder Tisch – typisch für das Biedermeier mit seiner Betonung auf Komfort, familiärer Intimität und handwerklicher Eleganz. Die Möbelbezüge zeigen ein sich wiederholendes, symmetrisches Blütenmotiv. Links in der Ecke steht ein fein geschnitzter, weiß gefasster Vitrinenschrank, der dem Stil des Rokoko revival zuzuordnen ist. Er diente als dekorativer Aufbewahrungsort für Kristallpokale und Kuriositäten. Die gebauchte Kommode mit geschnitzter Front und furniertem Holz (möglicherweise Mahagoni oder Nussbaum) verweist auf spätbarocke oder frühklassizistische Vorbilder, die weiterhin im Gebrauch waren oder bewusst zur Schau gestellt wurden.

Decke: Die vergoldete Stuckdecke mit floralen Rocaillen und Eckornamenten ist original erhalten. Ihre sorgfältige Ausarbeitung mit klassizistisch-barockem Übergangsdekor bildet einen letzten Bezug zur Ausstattung des 18. Jahrhunderts. Ein mehrarmiger Bronzelüster mit Kerzenhaltern hängt von der Stuckdecke herab. Die Kerzen imitieren bereits elektrische Glühkörper – eine mögliche spätere Modernisierung oder eine sehr frühe elektrische Umrüstung ab Ende des 19. Jahrhunderts.

Boden: Der Saal besitzt ein geöltes Tafelparkett, das die klassizistische Eleganz unterstreicht und einen floral gemusterten Brüsseler Teppich oder Tournai-Teppich

Insgesamt zeigt der Gartensaal um 1845 einen Rückzug aus barocker Überfülle hin zu einer geordneten, historisierenden Repräsentationskultur. Der Raum dient nicht mehr als Ort höfischer Zeremonien, sondern als repräsentativer Salon, der zugleich familiäre Privatheit und genealogisches Bewusstsein inszeniert. Die Mischung aus klassizistischer Raumwirkung, biedermeierlichem Komfort und genealogischem Pathos spiegelt den Wertewandel des Adels im 19. Jahrhundert auf eindrückliche Weise.

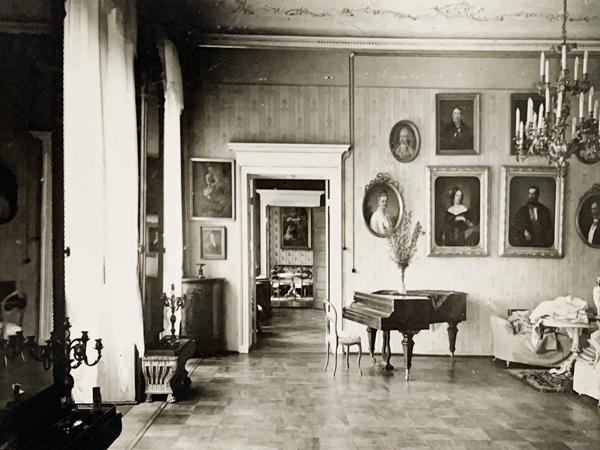

KI generierte Ansicht des Gartensaals um 1920

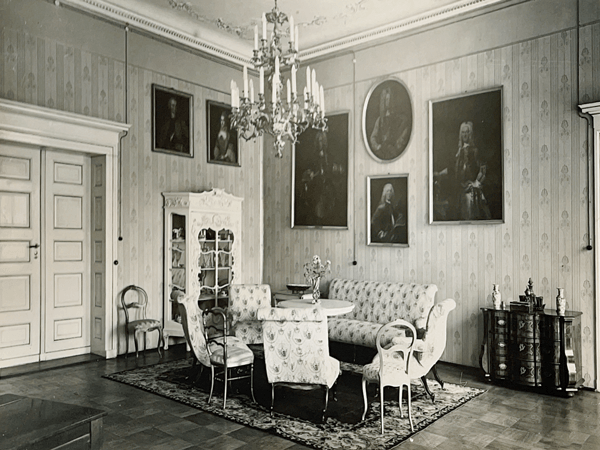

Foto des Gartensaals um 1920

Der Gartensaal, Aufnahme um 1920

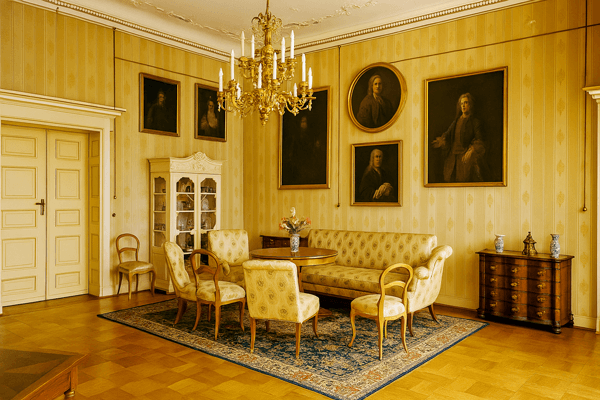

Der Gartensaal heute