Die Hauptburg selbst kann als typischer Mehrflügelbau um einen Innenhof interpretiert werden. Die Bebauung bestand wahrscheinlich aus einem Palas an der Südseite, Wirtschaftsgebäuden an den Schmalseiten und einem Zugangsbauwerk mit Verbindung zur Brücke an der Nordseite. Besonders bedeutsam ist, dass sich die erhaltenen Tonnengewölbe unter dem heutigen Ostflügel der Hauptburg befinden und somit ein direktes bauliches Kontinuum zur mittelalterlichen Substanz herstellen[5]. Auch die Außenmauern der ersten Etage der Hauptburg sind vollständig erhalten. Sie bestehen aus Bruchsteinmauerwerk, das in späterer Zeit abschnittsweise mit Ziegel ausgebessert wurde. Dieser Materialwechsel ist bis heute deutlich ablesbar und belegt die fortlaufende Nutzung und Reparatur der Anlage. Die Erhaltung dieser Außenstruktur ermöglicht eine verlässliche Rekonstruktion des ursprünglichen Bauvolumens und der Verteidigungsarchitektur.

Die zweite Insel, die sogenannte Turminsel, war Sitz des Bergfrieds. Dieser war mit großer Wahrscheinlichkeit der älteste Teil der Anlage und diente sowohl militärischen als auch symbolischen Zwecken. Der Turm hatte sieben Stockwerke, war mit einer Schießscharte versehen[2] – diese befindet sich auf der dem Graben zur ersten Insel zugewandten Seite – und war nur über einen Verbindungsgang von der Hauptburg aus zugänglich. Solch eine Insellage des Bergfrieds ist in der mitteldeutschen Burgenlandschaft selten und unterstreicht den besonderen Sicherheitsanspruch der Bauherren.

Ein bemerkenswerter Befund stützt die Zwei-Insel-Hypothese: In der Gartenanweisung von 1745 ist ausdrücklich festgehalten, dass der Graben zwischen Hauptburg und Turm zugeschüttet werden sollte – eine Maßnahme, die jedoch nie umgesetzt wurde. Der Graben blieb erhalten und ist bis heute topographisch ablesbar. Zudem lassen sich auf beiden Seiten des Grabens Reste von Bruchsteinmauern nachweisen, was für eine bauliche Trennung spricht. Diese Hinweise stützen die Annahme, dass es sich bei der Turminsel um eine eigenständige, befestigte Baufläche handelt, die bereits im Mittelalter bewusst vom Hauptbau separiert wurde. Ein weiterer architektonischer Befund unterstützt die Interpretation der Turminsel als eigenständige Befestigungseinheit: An der dem Graben zur ersten Insel zugewandten Seite des Bergfrieds befindet sich eine Schießscharte in etwa zwei Metern Höhe über dem heutigen Erdboden. Auf der gegenüberliegenden Seite dieses Grabens steht eine erhaltene Bruchsteinmauer, die mehr als fünf Meter hoch ist. Der Abstand zwischen beiden beträgt rund fünf Meter. Diese Anordnung legt nahe, dass es sich nicht nur um eine bauliche, sondern auch um eine bewusst geplante wehrtechnische Trennung handelt – mit direkter Schusslinie und flankierender Kontrolle des Grabens.

Die architektonische Anordnung mit einer Schießscharte am Bergfried zur Hauptinsel hin, in etwa zwei Metern Höhe, und einer über fünf Meter hohen Bruchsteinmauer auf der gegenüberliegenden Seite des rund fünf Meter breiten Grabens, stellt eine gezielte wehrtechnische Maßnahme dar. Aus dieser Höhe konnte der Bereich zwischen Turm und Hauptburg gezielt unter Beschuss genommen werden – sowohl zur Verteidigung der Turminsel gegen Angriffe von der Hauptburg, als auch zur Kontrolle der Verbindung. Der schmale Zwischenraum fungierte so als kontrollierbares Sperrgebiet. Die Höhe der Mauern und die gezielte Platzierung der Schießscharte legen nahe, dass es sich nicht nur um passive Trennung handelte, sondern um eine aktiv nutzbare Schusslinie – eine archaische, aber effektive Form der Flankensicherung. Vergleichbare Beispiele sind kaum bekannt. Parallelen lassen sich in Teilen der niederländischen und friesischen Wasserburgenarchitektur erkennen, etwa bei der Burg Medemblik oder der Burg Brederode. Beide zeigen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis durch die Anlage zentraler oder separierter Turmbauten, teils auf künstlichen Erhebungen oder durch Wasserläufe abgetrennt. Rückschlüsse auf Angern lassen sich insofern ziehen, als auch dort der Turm bewusst isoliert, auf einer zweiten Insel errichtet wurde, um den Verteidigungswert zu erhöhen und eine Rückzugsmöglichkeit zu sichern. Schriftliche Quellen zu einer direkten Rezeption dieser Bautraditionen in Mitteldeutschland sind jedoch nicht bekannt. Innerhalb Mitteldeutschlands bleibt Angern mit dieser Struktur eine Ausnahme.

Die Analyse der Inselstruktur legt nahe, dass sowohl die Hauptinsel als auch die Turminsel künstlich angelegt wurden. Dies bedeutet, dass ihre Form, Lage und Größe nicht allein natürlichen Gegebenheiten folgten, sondern planvoll gestaltet wurden. Umso bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die Turminsel relativ großflächig ausgebildet wurde, obwohl nur ein kleiner Teil – etwa ein Viertel – mit Turm und Tonnengewölbe bebaut ist. Aus wehrtechnischer Sicht wäre eine kleinere, kompaktere Insel möglicherweise günstiger gewesen: Sie hätte weniger Angriffsfläche geboten und den Bergfried als Rückzugsort stärker isoliert. Dass man sich dennoch für eine größere Insel entschied, könnte auf strategische, symbolische oder landschaftsgestalterische Überlegungen der Bauherren hinweisen, deren Motive im Detail jedoch bislang nicht dokumentiert sind.

Funktion und Bedeutung einzelner Bauelemente

Das Pforthäuschen, das in den Quellen nach der Zerstörung 1631 noch als „beschädigt“ bezeugt ist[3], markierte den kontrollierten Zugang zur Hauptinsel. Es handelte sich vermutlich um ein kleines, massives Ziegelgebäude mit eingeschränkter Wohnfunktion. Der Zugang zur Inselburg war durch eine hölzerne Zugbrücke gesichert.

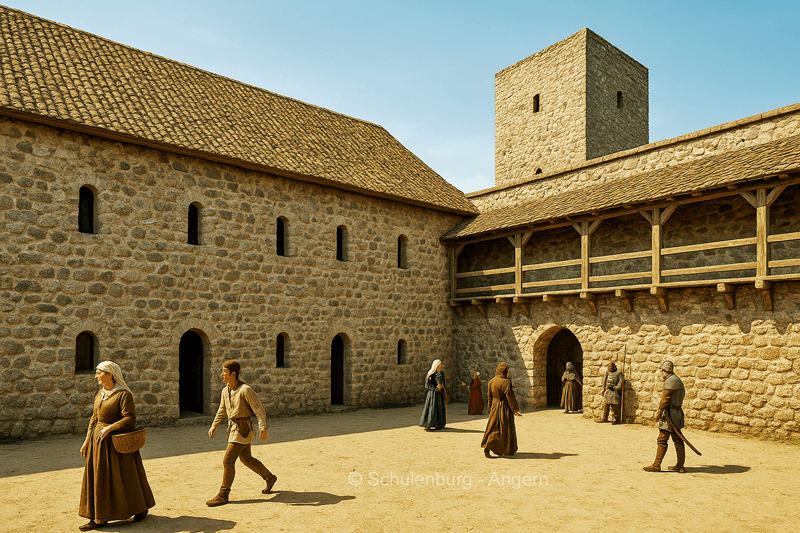

Die Hauptburg diente der Repräsentation, Verwaltung und dem Schutz des Adelsgeschlechts. Die Innenstruktur lässt sich nur hypothetisch rekonstruieren. Der Burghof bot Raum für tägliche Aktivitäten wie Handwerk, Versorgung und Kommunikation. Die Verbindung zur Turminsel war durch einen Gang oder eine Holzbrücke hergestellt, deren bauliche Reste jedoch nicht erhalten sind. Die Hauptburg war das administrative Zentrum der Anlage und beherbergte wahrscheinlich auch die Wohnräume der Familie von der Schulenburg. Die erhaltenen Gewölbestrukturen im Osten der Hauptinsel stellen einen der wichtigsten authentischen Baubefunde zur Nutzung und Architektur des mittelalterlichen Baus dar. Besonders aufschlussreich ist dabei der Befund eines Tonnengewölbes, wie er auf aktuellen Innenaufnahmen dokumentiert ist. Der untersuchte Raum zeigt eine gedrückte Tonne aus sorgfältig gesetztem Ziegelmauerwerk, das stellenweise mit historischen Putzresten überzogen ist. Eine kleine, vergitterte Lichtöffnung weist auf eine mögliche Nutzung als Lager- oder Aufbewahrungsraum mit natürlicher Belüftung hin. Der unebene Boden und Spuren loser Erde deuten auf einen unrestaurierten Zustand hin, der Rückschlüsse auf die ursprüngliche Funktion ermöglicht. Die massive Gewölbestruktur, verbunden mit einem Durchgang zu weiteren Räumen, lässt auf eine größere Kelleranlage unter der Hauptburg schließen. Die Verwendung von Ziegeln und Bruchsteinmauerwerk sowie die Formgebung sprechen für eine Entstehung im 14. bis 16. Jahrhundert. Solche Räume waren für die Versorgung und Lagerhaltung der Burg essentiell und gehören zu den zentralen funktionalen Bestandteilen der Anlage. Ihre Erhaltung liefert wesentliche Hinweise auf die bauliche Kontinuität der mittelalterlichen Substanz in der heutigen Struktur.

KI generierte Ansicht des Innenhofs der Burg Angern mit Palas und Bergfried

Die Ostansicht der Hauptburg: Funktion, Aufbau und architektonischer Ausdruck

Die Ostseite der mittelalterlichen Hauptburg von Angern offenbart im Unterschied zur streng wehrhaften Westseite eine funktional geprägte Baugestalt, die auf interne Abläufe, Versorgung und Infrastruktur verweist. In der baulichen Differenzierung der vier Seiten der quadratischen Hauptburg (40 × 40 Meter) spiegelt sich ein ausgeklügeltes Konzept mittelalterlicher Burgarchitektur, das militärische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zugleich berücksichtigte.

1. Bauliche Struktur und Materialität

Die Ostseite war in ihrer unteren Zone – wie die gesamte erste Etage der Hauptburg – aus massivem Bruchsteinmauerwerk errichtet. Diese Bauweise verlieh dem Keller Stabilität, Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit und eine tragfähige Basis für die aufgesetzten Obergeschosse. Die Gewölbe im Kellerbereich, von denen heute mindestens drei erhalten sind, zeugen von dieser Phase. Der Übergang zum Obergeschoss war möglicherweise durch ein Ziegelmauerwerk gekennzeichnet, das eine leichtere Konstruktionsweise und bessere Belichtungsmöglichkeiten bot.

2. Nutzung und Gestaltung

Die Ostfassade diente in erster Linie funktionalen Zwecken. Mehrere Fensteröffnungen – wahrscheinlich schmal und hochliegend – versorgten Wohn- und Lagerräume mit Tageslicht. Ein markanter Aborterker ragte auf der rechten Seite aus der Wandflucht hervor, gestützt durch schräg eingemauerte Kragsteine aus Backstein. Solche Erker waren für repräsentative Wohnräume oder den Saal typisch.

In der unteren Zone der Ostseite befand sich wahrscheinlich ein Kellereingang, der durch eine abschließbare Holztür und eine schräg verlaufende Treppe in das Gewölbe führte. Der Zugang war vermutlich überdacht oder durch einen steinernen Rundbogen eingefasst. Die Anbindung an die angrenzenden Wirtschaftsbereiche, wie Küche oder Lagerflächen, war entscheidend für die Versorgung der Burg.

3. Bezug zur Turminsel

Ein bedeutendes Merkmal der Ostseite ist ihr Bezug zur gegenüberliegenden Turminsel, die durch einen schmalen Steg oder Verbindungsgang mit der Hauptburg verbunden war. Dieser Zugang befand sich vermutlich im Südbereich der Ostseite und ermöglichte den direkten Weg zum etwa 28 Meter hohen rechteckigen Bergfried. Aus der Ostansicht war der Turm deutlich sichtbar und prägte das Landschaftsbild als wehrhaftes Gegenstück zur Hauptburg.

4. Architektonischer Ausdruck

Während die Westseite auf Wehrhaftigkeit und Geschlossenheit zielte, zeigte sich die Ostseite als ein "arbeitendes Gesicht" der Burg: offener, strukturierter, mit baulichen Hinweisen auf die alltägliche Nutzung. Der Kontrast zwischen glatter Bruchsteinbasis und durchfensterter Oberzone, zwischen massivem Keller und hölzernen oder fachwerkartigen Anbauten, verlieh der Ostfassade eine lebendige, aber zugleich funktionale Präsenz.

Fazit: Die Ostseite der Hauptburg von Angern verdeutlicht exemplarisch die funktionale Ausdifferenzierung mittelalterlicher Burgarchitektur. Mit ihrer Mischung aus Bruchstein, Ziegel, Funktionsanbauten und der nächsten Lage zur Turminsel bildete sie einen übergang zwischen innerer Nutzung und äußerer Verteidigung. Sie war weder rein wehrhaft noch rein repräsentativ, sondern integraler Teil eines hochentwickelten Systems adeliger Selbstversorgung und Herrschaftsinszenierung im 14. Jahrhundert.

Der Bergfried war das sichtbare Machtzeichen der Herrschaft. Als letzte Zuflucht im Angriffsfall symbolisierte er die Wehrhaftigkeit der Anlage. Seine Lage auf einer separaten Insel erhöhte seine strategische Wirksamkeit und Schutzfunktion. Aus dem heute erhaltenen Mauerfragment lassen sich Dimensionen von ca. 8 × 8 Metern ablesen[4]. Bei sieben überlieferten Stockwerken ist, basierend auf durchschnittlichen Geschosshöhen von 3,5 bis 4 Metern für Wehr- und Wohntürme dieser Zeit, mit einer ursprünglichen Höhe von etwa 25 bis 28 Metern zu rechnen.

Vergleichbare Burganlagen

Die Burg Lenzen an der Elbe in Brandenburg ist ein typisches Beispiel für eine mittelalterliche Wasserburg. Die ursprüngliche Anlage bestand aus einer Kernburg mit Palas und Ringmauer, die durch einen Wassergraben von der Vorburg getrennt war. Ähnlich wie in Angern wurde auch hier ein separates Torhaus nie eindeutig nachgewiesen; stattdessen kontrollierten Vorwerke und einfache Zugänge den Zutritt zur Hauptinsel.

Die Burg Kalbe (Milde) in der Altmark zeigt ein ähnliches Bild: Eine kompakte Wasserburg mit ökonomisch genutzter Vorburg, Fachwerkbauten über massivem Sockel und einer Brückenverbindung zur Hauptburg. Die Gebäude wurden im Dreißigjährigen Krieg beschädigt – vergleichbar mit der Entwicklung in Angern.

Die Burg Plötzkau in Sachsen-Anhalt war ursprünglich eine spätmittelalterliche Wasserburg, deren Zugang vermutlich durch ein einfaches Wachgebäude oder Pforthäuschen geregelt wurde. Auch hier sind Gewölbestrukturen unter späteren Bauten erhalten geblieben, und die Hauptinsel wurde durch eine Brücke erreicht, was Parallelen zur Anordnung in Angern aufweist.

Die Burg zu Oebisfelde bestand aus einer doppelt umwehrten Anlage mit Haupt- und Vorburg, durchzogen von Wasserläufen. Der Zugang zur Hauptinsel erfolgte ebenfalls über eine Brücke, flankiert von einfacheren Bauwerken zur Kontrolle. Auch hier blieb der militärische Charakter bis weit in die frühe Neuzeit hinein erhalten.

Fazit: Die mittelalterliche Burganlage von Angern stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Synthese aus Wehrbau, Herrschaftssitz und wirtschaftlichem Zentrum dar. Ihre inselartige Struktur mit klarer funktionaler Trennung, ihr strategischer Aufbau und ihre bauliche Entwicklung spiegeln exemplarisch den Wandel adeliger Lebens- und Machtverhältnisse wider. Besonders hervorzuheben ist dabei die ungewöhnliche Insellage des Bergfrieds, die im mitteldeutschen Raum weitgehend ohne Parallele bleibt. Vergleichbare Konzepte finden sich nur in Teilen der niederländischen und friesischen Burgenarchitektur (etwa bei Burg Medemblik und Brederode), wo ebenfalls eine Abtrennung des Hauptturmes durch Wasserläufe praktiziert wurde. Eine direkte Rezeption dieser Bauweise für Angern lässt sich zwar nicht belegen, doch unterstreicht die gewählte Lösung den hohen Sicherheitsanspruch und die strategische Raffinesse der Anlage.

Die Westansicht der Hauptburg: Verteidigung, Geschlossenheit und Wehranlage

Die Westseite der Hauptburg Angern stellte im 14. Jahrhundert den am deutlichsten verteidigungsorientierten Teil der Gesamtanlage dar. Sie grenzte direkt an den offenen Teil des Wassergrabens und war keinerlei vorgelagerter Bebauung ausgesetzt. Ihre Funktion war es, Schutz zu bieten, Angriffe abzuwehren und dabei selbst keine Angriffsfläche zu bieten. Diese strategische Ausrichtung schlägt sich klar in der baulichen Gestalt und in der Nutzung nieder.

1. Topographische Situation und strategische Bedeutung

Die Westseite bildete die dem freien Gelände zugewandte Mauerflucht. Anders als die Nordseite mit der Vorburg und der kontrollierten Brücke oder die Ostseite mit Blick zur Turminsel war die Westseite nicht durch vorgelagerte Bereiche oder Strukturen geschützt. Daher war ihre Ausgestaltung auf maximale Wehrhaftigkeit und Passivität ausgelegt: Sie war nicht Eingang, nicht Durchgang, sondern reine Grenze.

2. Bauliche Merkmale der Westfassade

Die Mauer bestand in voller Höhe – etwa 10 bis 12 Meter – aus Bruchsteinmauerwerk mit wenigen Ziegelausbesserungen, die vermutlich erst nach Beschädigungen im 17. Jahrhundert eingefügt wurden. Im Erdgeschossbereich finden sich keine Fenster oder Türöffnungen. Nur vereinzelte, schmale Schlitze oder Scharten deuten auf Wehr- oder Beobachtungspunkte hin.

Im Obergeschoss befanden sich vermutlich zwei bis drei hochliegende Fenster, die zu Nebenräumen oder Kammern gehörten. Diese waren schmal und tief in das Mauerwerk eingelassen, teils mit Eisenvergitterung. Ein Aborterker war auf der Westseite eher ungewöhnlich, da diese Zone nicht zur Entsorgung oder Wasserableitung genutzt wurde.

3. Dachanschluss und Aufbauten

Der obere Abschluss der Westmauer war durch das hoch aufragende Satteldach der Hauptburg gebildet. Die Traufkante verlief knapp oberhalb der Mauer, ein leichter Dachüberstand schützte das Mauerwerk. Möglicherweise bestand auf der Mauerkrone ein schmaler, gedeckter Wehrgang, der die Überwachung der Grabenfront ermöglichte.

4. Wirkung und Wahrnehmung

Aus der Ferne erschien die Westseite als monolithischer Baukörper, mit vertikaler Dominanz und geschlossener Fassadengestaltung. Wer sich der Anlage aus westlicher Richtung näherte, traf auf eine undurchdringliche Mauerfläche, deren Höhe und Materialität einschüchternd wirkten. In ihrer Symbolik war die Westseite Ausdruck der Abgrenzung – von Besitz, von Herrschaftsraum, von Kontrolle.

Fazit

Die Westansicht der Hauptburg Angern war der wehrhafteste Teil der Anlage. Ohne Zugang, ohne Zier, ohne Funktion nach außen hin, war sie architektonischer Ausdruck mittelalterlicher Grenzsetzung. Ihre Gestaltung folgt konsequent der militärischen Logik und macht sie zum äußersten Bollwerk der Burg gegen Bedrohung aus dem offenen Land.

Die Nordansicht der Hauptburg Angern im 14. Jahrhundert: Zugang, Kontrolle und Symbolik der Grenze

Die Nordseite der Hauptburg von Angern nimmt in der Gesamtarchitektur der mittelalterlichen Anlage eine besondere Rolle ein. Sie stellt den einzigen offiziellen Zugang zur Hauptburg dar und ist funktional wie symbolisch das "Gesicht" der Anlage zur Vorburg und zur Außenwelt. Ihre Gestaltung folgt daher nicht nur verteidigungstechnischen Aspekten, sondern auch den Anforderungen von Kontrolle, Kommunikation und repräsentativer Herrschaftsinszenierung.

1. Topographische Lage und Zugangssituation

Die Nordseite der Hauptburg war dem befestigten Bereich der Vorburg zugewandt. Eine Zugbrücke aus massivem Holz verband die Vorburg mit der Hauptinsel, überquerte dabei den Wassergraben und endete unmittelbar vor dem Pforthäuschen – dem einzigen kontrollierten Zugang zur Hauptburg. Diese Brücke konnte bei Gefahr mit Hilfe eines Ketten- oder Hebelmechanismus hochgezogen werden. Ihre Auflager ruhten auf steinernen Fundamentpfeilern im Graben, die bei Niedrigwasser sichtbar waren.

2. Das Pforthäuschen: Architektur und Funktion

Das Pforthäuschen war ein eigenständiger Bau aus Bruchsteinmauerwerk, vermutlich mit einem Satteldach aus Ziegeln gedeckt. Es stand leicht zur Seite versetzt vor der eigentlichen Nordmauer der Hauptburg, sodass es die Sichtachse zur Vorburg nicht dominierte, aber den Zugang effektiv kontrollieren konnte. Der Raum diente als Wach- und Kontrollstube, ausgestattet mit einfacher Holzeinrichtung, einem kleinen Fenster mit Eisenvergitterung und einem gut gesicherten Türeingang. Quellen nach der Zerstörung von 1631 belegen, dass das Pforthäuschen zu den wenigen verbliebenen Baustrukturen gehörte – ein Hinweis auf seine solide Bauweise und exponierte Lage.

3. Die Nordfassade der Hauptburg

Die Nordmauer selbst bestand in der unteren Zone aus massivem Bruchstein, darüber aus Ziegelmauerwerk. Das Erdgeschoss war nahezu fensterlos, um Angriffspunkte zu minimieren. Ein Haupteingang war als Rundbogentor ausgeführt, vermutlich leicht zur Seite des Innenhofs versetzt. Der Zugang führte direkt in einen Gangbereich oder einen Vorraum mit Verbindung zu den angrenzenden Funktionsräumen.

Im Obergeschoss befanden sich einige wenige kleine Fensteröffnungen, die tageslichtfühlige Räume wie Schreibstube oder Wachkammer beleuchteten. Möglicherweise bestand ein kleiner hölzener Laubengang zur Überwachung der Brücke, jedoch ohne ausgeprägten Wehrgang. Diese Elemente unterstreichen den administrativen und kontrollierenden Charakter der Nordseite.

4. Symbolik und soziale Funktion

Als Schwelle zwischen Vorburg und Hauptburg trug die Nordseite eine besondere symbolische Bedeutung: Wer sie betrat, trat in den inneren Bereich der Herrschaft ein. Das Pforthäuschen war nicht nur eine bauliche Sicherungseinrichtung, sondern auch Ausdruck von sozialer Kontrolle. Hier wurden Besucher empfangen, Nachrichten überbracht, Boten abgefertigt. Gleichzeitig markierte die Nordseite die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen weltlicher Herrschaftsausübung und dem geschützten Bereich der Familie.

Fazit

Die Nordansicht der Hauptburg Angern im 14. Jahrhundert stellt einen architektonisch und funktional hochbedeutenden Teil der Gesamtanlage dar. Mit der Zugbrücke, dem Pforthäuschen und dem kontrollierten Haupteingang war sie das zentrale Verbindungsglied zwischen der äußeren Vorburg und dem inneren Herrschaftsbereich. Ihre Gestaltung war sowohl wehrtechnisch als auch sozial und repräsentativ durchdacht und macht sie zu einem Schlüsselbereich mittelalterlicher Burgarchitektur in der Altmark.

Burg Angern Suedansicht

Die Südansicht der Hauptburg von Angern: Schnittstelle zwischen Verteidigung und RückzugDie Südfassade der Hauptburg Angern bildet im mittelalterlichen Befestigungs- und Nutzungskonzept eine besondere Stellung: Sie ist nicht zur offenen Landschaft oder zur Vorburg hin orientiert, sondern blickt auf die unmittelbar benachbarte Turminsel mit dem rechteckigen Bergfried. Diese Südperspektive ist daher keine reine Wehrseite und auch keine Wirtschaftsflanke, sondern ein Übergang zur inneren Sicherung und zum strukturellen Zentrum der Verteidigungsarchitektur.

1. Architektonische Struktur

Die Südfassade bildete das südliche Ende der quadratischen Hauptburg (40 × 40 Meter) und war in Bruchstein ausgeführt. Der untere Bereich bestand aus massivem Mauerwerk, das bis zur Höhe des Erdgeschosses reichte und nur wenige Öffnungen aufwies. Im Obergeschoss dürften sich jedoch einzelne Fenster befunden haben, etwa für Nebenräume oder Verteidigungseinrichtungen. Ein besonderes Merkmal dieser Fassade war der Übergang zum Verbindungsgang zur Turminsel. Dieser war vermutlich als schmaler, hölzern überdachter Steg konstruiert oder als gemauerter Gang mit Wehrcharakter ausgebildet.

2. Beziehung zum Bergfried

Auf der gegenüberliegenden Turminsel erhob sich der rund 28 Meter hohe, rechteckige Bergfried, der in unmittelbarem Sichtbezug zur Hauptburg stand. Die Südfassade der Hauptburg war auf diese strategische Struktur ausgerichtet. Die optische Achse diente nicht nur zur Überwachung, sondern ermöglichte einen schnellen Übergang im Falle einer Bedrohung. Möglicherweise befand sich hier auch eine kleinere Tür oder ein gesicherter Durchlass, durch den der Fluchtweg aktiviert werden konnte. Die Fassade selbst war daher sowohl symbolisch als auch funktional Teil des Sicherungskonzepts.

3. Nutzung der angrenzenden Innenräume

Die räumliche Nähe zum Turm lässt vermuten, dass sich im Südtrakt der Hauptburg keine offenen oder repräsentativen Räume, sondern eher abgeschlossene, sicherheitsrelevante Funktionsräume befanden: z. B. eine Rüstkammer, ein Raum für die Wachen oder Lagerzonen für wichtige Vorräte. Die Verbindung von Innenraum, Mauer und Brückenstruktur spricht für eine klar defensive Ausrichtung.

4. Visueller Eindruck und Fassadengliederung

Von außen bot die Südfassade einen weniger repräsentativen, aber ausgesprochen funktionalen Anblick. Die Bruchsteinmauer war hoch, geschlossen und vermutlich mit einem kleinen, zinnenartigen Schutzgurt auf dem Dachansatz versehen. Der Steg zum Bergfried wirkte als zentrales Gestaltungselement. Die Fassade war nicht asymmetrisch, sondern klar gegliedert: Fensteröffnungen im Obergeschoss, massive Flächen darunter, mit eventuell sichtbaren Mauerrücklagen für eine spätere Erweiterung.

Fazit

Die Südfassade der Hauptburg von Angern war keine öffentlich sichtbare Front, sondern Teil des inneren Verteidigungskerns. Ihr Bezug zur Turminsel macht sie einzigartig innerhalb der Anlage: Sie war weniger für Alltag und Darstellung gedacht, sondern übernahm im Ernstfall zentrale Funktionen für Rückzug, Verteidigung und Sicherheit der Herrschaft. Der architektonische Ausdruck dieser Seite ist ein Spiegel der wehrhaften Rationalität spätmittelalterlicher Burgenplanung.

Quellen

[1] GV Schloss Inventar Archiv Rep. H 76, 1739, Innenhofangabe: 529,23 m². [2] GV Schloss Doku Burg, erhaltene Schießscharte im Erdgeschoss des Turms. [3] 2022-09-24 Publikation Angern, Beschreibung der nach der Zerstörung 1631 verbliebenen Bauteile. [4] Grundriss und Befundanalyse: Außenmaß des Turms 8 × 8 m, vgl. Kartierung 2025. [5] GV Schloss Doku Burg, Tonnengewölbe unter dem Ostflügel der Hauptburg, baulicher Zustand 2024.

-

Ursula Koch: Mittelalterliche Wohnbauten auf Burgen (2005)

– Detaillierte Analyse von Keller- und Speicherbauten mit Gewölbestrukturen. -

Günther Binding: Architektonische Formenlehre (2021)

– Systematik historischer Bauformen, u. a. zur Ziegel-Tonne. -

Uta Ranke-Heinemann: Gewölbebau in Norddeutschland (Dissertation, 1992)

– Auch mit Fokus auf Mischmauerwerk (Ziegel/Bruchstein) und Lagerfunktionen. -

Verein für Baugeschichte Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Jahrbuch für Burgenforschung

– Einzelstudien zu vergleichbaren Anlagen in der Region.