Die Quellenlage und bauliche Befunde - Rekonstruktion einer spätmittelalterlichen Wasserburg. Die Burg Angern in der Altmark stellt ein selten erforschtes Beispiel für eine spätmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und greifbaren Bauspuren dar. Errichtet im 14. Jahrhundert unter dem Magdeburger Erzbistum, blieb ihre ursprüngliche Funktionsgliederung – bestehend aus Hauptburg, Vorburg und separater Turminsel – trotz späterer Zerstörungen und barocker Überformungen bis heute in ihrer Grundstruktur nachvollziehbar geblieben.

Die Umrisse der Gräben und die Insellage liefern eine seltene, anschauliche Grundlage für die topografische Rekonstruktion der spätmittelalterlichen Burgstruktur. Diese klare Dreigliederung – Wohnbereich, Wirtschaftsbereich und Wehrinsel – ist im norddeutschen Raum nur selten in solcher Klarheit überliefert. Das vorliegende Essay analysiert die archivalischen Quellen und baulichen Überreste und bewertet das Rekonstruktionspotenzial der Anlage im Vergleich mit regionalen Parallelbeispielen.

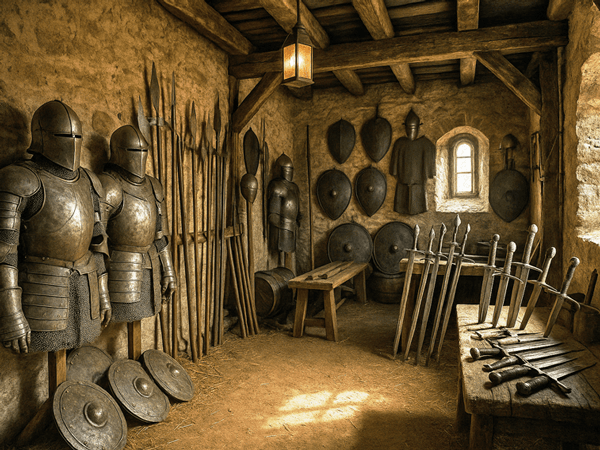

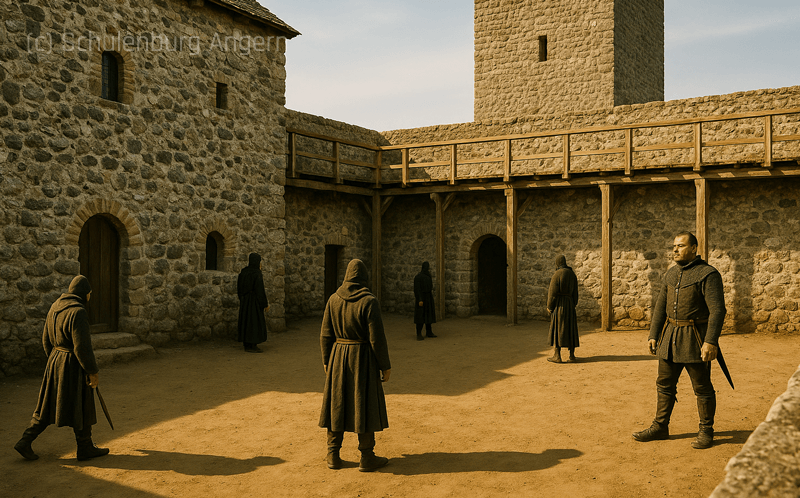

KI Rekonstruktion der Hauptburg Angern mit Innenhof und Palas

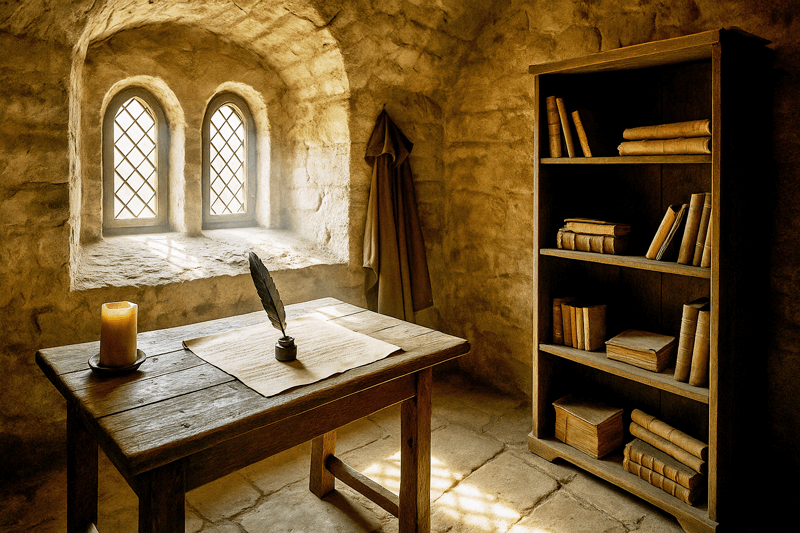

Archivalische Quellenlage

Die schriftlichen Zeugnisse zur Burg Angern reichen vom Spätmittelalter bis in das 19. Jahrhundert. Besonders aufschlussreich sind dabei:

- Das Gutsarchiv Angern, das umfangreiche Verwaltungs-, Bau- und Wirtschaftsunterlagen unter anderem aus dem 14. bis 16. Jahrhundert umfasst und eine wichtige Quelle für die Baugeschichte der Anlage darstellt. Die meisten hier verwendeten Quellen wurden von der Dorfchronistin Brigitte Kofahl transkribiert.

- Die Dorfchronik von Angern überarbeitet von Brigitte Kofal, die regionale Ereignisse, Umbauten und Besitzverhältnisse in lokaler Perspektive schildert.

- Karten und Messtischblätter ab dem 18. Jahrhundert, die zumeist den Zustand nach dem barocken Umbau wiedergeben, jedoch Rückschlüsse auf die mittelalterliche Struktur erlauben. In der Flurkarte von 1740 sind Mauerzüge erkennbar, die nicht dem barocken Grundriss entsprechen und auf ältere Strukturen hindeuten.

- Berichte aus dem Dreißigjährigen Krieg (u.a. zur Zerstörung durch das Holksche Regiment 1631), wenngleich ohne technische Detailangaben zur Beschädigung.

Die schriftliche Überlieferung zeichnet sich durch ihren Bezug auf die baulichen Gegebenheiten aus und ist in Teilen durch erhaltene Archivalien des Hauses Schulenburg sowie landesherrliche Verwaltungsakten überliefert.

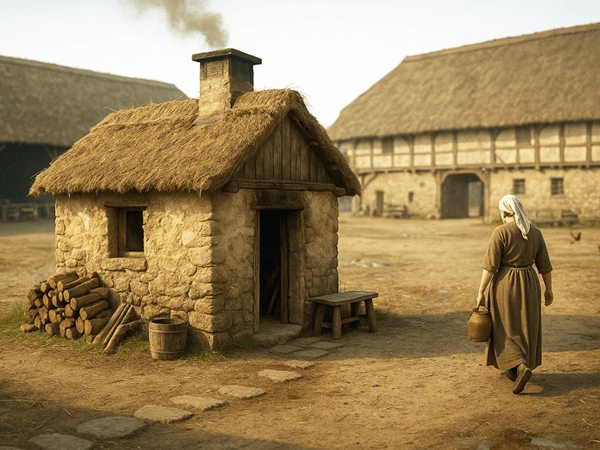

Gelände der Hauptburg mit neuzeitlichen Brücken und Ausbesserungen

Bauliche Reste und Befunde

Die wichtigsten baulichen Zeugnisse (die Befunde im Einzelnen) der spätmittelalterlichen Burg Angern sind:

- Erdgeschoss des Palas, teilweise aus grobem Bruchsteinmauerwerk errichtet, mit späterer Umwölbung aus Ziegeln im 18. Jahrhundert. Besonders hervorzuheben ist ein mittelalterlicher Umkehrgang, der die Raumerschließung ermöglichte. Zudem sind Werksteinfassungen an dem erhaltenen Eingangsportal dokumentiert, die auf die hochmittelalterliche Bauphase verweisen.

- Das Erdgeschoss des Bergfrieds, dessen monumentale Mauerstärke und eine schmale, nach Norden gerichtete Schießscharte auf eine funktionale Nutzung zur Verteidigung bis in das 17. Jahrhundert hinweist. Der Raum existiert noch, aber in Teilen überformt und baulich nicht vollständig erforscht.

- Erhaltene Tonnengewölbe südlich des Bergfrieds könnten das Fundament eines eigenständigen Nebengebäudes gewesen sein, vermutlich eines schlichten, eingeschossigen Funktionsbaus mit Bruchsteinsockel und leichtem Oberbau, der spätestens im Barock abgetragen wurde.

- Mauerabschnitte unter anderem an der Nordseite der Hauptburg, identifizierbar als Rest der ursprünglichen Ringmauer. Die Verwendung von Bruchstein und die Tiefe der Fensterlaibungen sprechen für ihre Einordnung in das 14. Jahrhundert.

Die Kombination aus archivalischer Überlieferung und baulichen Relikten erlaubt eine vergleichsweise dichte Rekonstruktion der Burg Angern im Zustand um 1350 und der Transformation bis zum barocken Schlossumbau ab 1735. Besonders hervorzuheben ist die Insellage mit separatem Bergfried, die in Norddeutschland selten nachweisbar ist. Die baulichen Befunde müssen im Detail weiter bauarchäologisch erschlossen werden, bieten aber bereits heute eine solide Grundlage für eine raumgeschichtliche und funktionale Deutung der Gesamtanlage.

1631: Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg

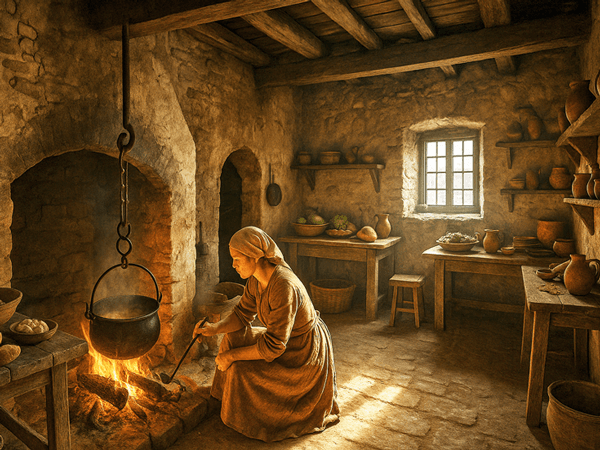

Im Sommer 1631 wurde die Burg Angern während der Kampfhandlungen im Raum Magdeburg schwer beschädigt. Kaiserliche Truppen hatten die Anlage zunächst als Vorposten genutzt, bevor sie in einem nächtlichen Angriff durch das Holksche Regiment – eine schwedische Reitereinheit unter Heinrich von Holk – überfallen und niedergebrannt wurde.

„Bei dem anschließenden Brand des Dorfes kam auch die Burg zu Schaden. Nach einem alten Bericht blieben nur die beschädigte Brauerei, ein Viehstall ohne Dach und das ebenfalls beschädigte Pforthäuschen stehen.“ (Quelle: Dorfchronik Angern)

➔ Kommentar: Turm, Hauptburg und Ringmauer wurden offenbar nicht durch Artilleriebeschuss zerstört, sondern vermutlich infolge des Feuers, einstürzender Aufbauten und späterer Materialentnahme aufgegeben. Nur Nebengebäude und das Pforthaus überstanden den Brand.

„Angern hat vordem auch Jahr- und Wochenmarkt gehalten, und ist durch den Brand so ruinieret, daß solches rückständig geblieben und eingegangen". (Quelle: Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444)

➔ Kommentar: Das Zitat dokumentiert die historische Bedeutung von Angern als regionales Handelszentrum vor der Zerstörung durch den Brand. Die Quelle verdeutlicht, dass durch den Brand nicht nur bauliche Substanz verloren ging, sondern auch wichtige wirtschaftliche Funktionen wie Märkte dauerhaft beeinträchtigt wurden. Dies weist auf die nachhaltigen Folgen kriegerischer und katastrophaler Ereignisse für die soziale und wirtschaftliche Struktur kleinerer Orte im 17. und 18. Jahrhundert hin.

"Es war vordem ein großer Turm von 8 Etagen, wo in dem 30jährigen Krieg sich viele fremde Örter hin salviret und wo anjetzi der Lustgarten, ist vordem ein Bruch gewesen, worinnen man wie auch im Hofe viele tote Körper gefunden, auch Kugeln und Kriegs-Arematouren, welches eine Kundschaft anzeiget, daß es zu Bataille und blutigem Gefecht gekommen sei." (Quelle: Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444)

➔ Kommentar: Das Zitat beschreibt den ehemaligen Bergfried von beachtlichen acht Etagen, der im Dreißigjährigen Krieg als Zufluchtsort für viele Menschen aus umliegenden Orten diente.

➔ Kommentar: Die Stelle, an der heute der Lustgarten liegt, war zuvor ein Bruch – ein feuchtes, sumpfiges Gelände –, in dem zahlreiche Tote, Kugeln und Kriegsgerät gefunden wurden. Diese Funde belegen, dass an diesem Ort eine Schlacht oder ein blutiges Gefecht stattfand. Die Quelle aus dem Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 444) liefert wichtige Hinweise auf die kriegerischen Handlungen im Dreißigjährigen Krieg, insbesondere den Angriff des Holkschen Regiments, sowie auf die damit verbundenen Zerstörungen, die das Ortsbild von Angern nachhaltig prägten.

1648: Westfälischer Frieden

Der Westfälische Frieden im Jahr 1648 beendete die Kämpfe offiziell, aber: Der Wiederaufbau setzte nicht sofort ein. Viele Regionen – auch Angern – litten noch jahrzehntelang unter wirtschaftlicher Not, zerstörter Infrastruktur und Bevölkerungsverlust. In Angern wohnte der Gutsherr Henning von der Schulenburg wohnte weiterhin unter schwierigsten Bedingungen auf den Resten der Burg - entweder im erhaltenen Brauhaus, im Pforthäuschen oder wahrscheinlicher in den noch erhaltenen Gewölben des Palas auf der Hauptburg.

1650: Neuanfang nach dem Krieg

Eine Kirchenvisitation im Haus Heinrich von der Schulenburg wurde durchgeführt.

➔ Kommentar: Ein Hinweis darauf, dass sich langsam wieder eine kirchliche und administrative Struktur etablierte und ein bewohnbares Gebäude noch vorhanden war.

Die Keller (gemeint sind die Gewölbe im Erdgeschoss des Palas) und der Turm blieben erhalten:

„Dafür werden aber die vier Keller und der alte Turm erwähnt.“ (Quelle: Dorfchronik Angern)

➔ Archäologischer Befund: Vermutlich sind die 2 Keller im Palas und die 2 Gewölbe auf der Turminsel neben dem Turm gemeint. Nördliche und westliche Außenwand des Palas (zum Innenhof) mit Umkehrgang und (1734 überformter) Treppe ins Obergeschoss des Palas sidn noch erhalten. Erdgeschoss des Wehrturms mit Schießscharte und Tonnengewölbe unter den Ostflügel bis heute erhalten.【Befunde Palas】【Befunde Turminsel】

1672: Konkurs

1672 wurde der Konkurs erklärt, der gesamte Besitz taxiert und danach zur Versteigerung ausgeschrieben. Ein größeres Wohnhaus scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. Außerdem war noch der alte Turm vorhanden, von dem es heißt:

„Worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe, absonderlich im Fundament, sehr baufällig und viel zur Reparatur kosten möchte, auch dem Besitzer fast mehr schädlich als zuträglich, so ist er hierbei in keinen Anschlag gebracht.“ (Quelle: Dorfchronik Angern )

➔ Kommentar: Der alte Turm war 1672 so stark verfallen, dass er wirtschaftlich als wertlos galt. Der Wiederaufbau der Burg erfolgte zunächst nur sehr notdürftig.

➔ Archäologischer Befund: Das erste Geschoss des Bergfrieds auf der Südinsel blieb vollständig erhalten【Befunde Turminsel】.

1680: Rückerwerb und Wiederaufbau

Da sich kein Käufer fand, konnte Heinrich von der Schulenburg seinen Besitz zurück erwerben und ein neues Wohnhaus errichten.

„Der Neubau bestand aus dem zweistöckigen Haupthaus mit einer zweiflügeligen Eingangstür und 15 Fenstern, einem kleineren einstöckigen Nebengebäude und dem dazwischen stehenden Rest des alten Turmes.“ (Quelle: Dorfchronik Angern)

➔ Kommentar: Vermutlich auf der südlichen Turminsel wurde ein neues Wohnhaus errichtet.

1734: Bergung von Gegenständen vor dem Abriss

„über die Sachen, so von denen abzubrechenden Gebäuden verwahrlich aufzuheben sind“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 409 (Inventar von 1734))

➔ Kommentar: Belegt, dass ältere Baustrukturen vor dem Neubau vorhanden waren. Gemeint sind die Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts errichteten Vorgängergebäude mit den Resten der mittelalterlichen Burg.

„In der Turmstube ist nur alte Tür mit einem alten Schloß und 2 alten Krampen. In der Stube ist ein eiserner Ofen mit einem Aufsatz von bunten Kacheln. Ferner sind in der Stube 9 Fenster, jedes mit 1 Fachen, so an Blei und Glase in runden Scheiben noch gut, die Rähme aber sind alt. Vor 7 Fenster sind blaustreifige Gardinen mit denen dazu gehörigen Stangen.“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 409 aus dem Jahr 1735)

➔ Kommentar: Dokumentiert den Zustand der sogenannten Turmstube kurz vor dem Abbruch oder der Umgestaltung älterer Gebäudeteile. Turmgewölbe und Turmstube weisen auf einen Turmrest von mindestens 2 Etagen hin. Die Erwähnung eines Kachelofens mit Eisenkörper sowie der Butzenscheibenverglasung weist auf eine fortgeschrittene Nutzung als beheizbare Wohnstube hin. Gleichzeitig markiert die inventarische Aufnahme den Übergang von mittelalterlicher Wehrfunktion zur barocken Umnutzung: Die Stube wurde offenbar noch bewohnt, jedoch bereits als Teil der „abzubrechenden Gebäude“ geführt – ein Indiz für die Umstrukturierung der Anlage im Zuge der Schlossneubauten um 1735.

„[...] da der Maurermeister das Haus 1 Fuß 4 1/2 Zoll tiefer gebauet [...] der Hof vor dem Haus verniedriget werden muß, wodurch das Turmgewölbe nebst dem dabei stehenden Keller eingebrochen und verschüttet werden muß [...]“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 (Berichte Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739) Nr. 1, Bericht vom 16. September 1737)

➔ Kommentar: Hinweis auf das mittelalterliche Turmgewölbe. Der Bau hatte zur Folge, dass die ursprüngliche Geländehöhe der Turminsel gesenkt und das historische Gewölbe gezielt überbaut oder verfüllt werden sollte. Der Verlust wurde in Kauf genommen, um eine einheitliche Hofebene für die neue barocke Dreiflügelanlage zu schaffen. Dieser Vorgang erklärt die heute ungewöhnlich niedrige Position der erhaltenen Tonnengewölbe unterhalb des Ostflügels.

„Zur Zusammenkunft in Angern ward der 1. Sept. angesetzt […] besahe ob der Garten nach dem Memoire angelegt, der Bau nach der Instruktion traktiert und alles nach Ew. Exz. Intention geschehen […] ließ ich auch die in dem Turmgewölbe gehabten Sachen hervorbringen, welche in ungemein schlechtem Stande angetroffen, die Hälfte vom Leinenzeuge ist verdorben […]“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 Nr. 1, Bericht vom 16. September 1737)

➔ Kommentar: Belegt, dass das Turmgewölbe zu diesem Zeitpunkt noch als Lagerraum diente, dessen baulicher Zustand jedoch bereits sehr schlecht war. Die Decke des Turmgewölbes soll geschlagen werden, daher müssen die Gegenstände einen anderen Platz finden. Das Gewölbe des Wehrturms zeigte starke Feuchteschäden. Das eingelagerte Leinen, das Christoph Daniel wohl für den Bau des Schlosses dort eingelagert hatte war größtenteils zerstört.

1735: Der Turm von Angern fällt – historische Zäsur

"Anno 1735 ist der Turm abgebrochen.“ (Quelle: Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 444)

➔ Kommentar: Die Quelle dokumentiert den Abbruch des ehemals bedeutenden Bergfrieds von Angern im Jahr 1735 und markiert damit das Ende einer langjährigen militärischen und symbolischen Funktion des Bauwerks. Das Erdgeschoss blieb jedoch vollständig erhalten und zeugt damit von der ursprünglichen Bauweise und dem historischen Erhaltungszustand des Bergfrieds.

1737: Abriss und barocker Neubau

„[...] habe hiesige Herren [schon immer] bedeutet, daß Ew. Exz. [sich nicht] zu Abbrechung der Gewölbe und Zuwerfung des kleinen Grabens resolviren würden [...]“ ((Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 (Berichte Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739) Nr. 4, 18. November 1737)

➔ Kommentar: Bedeutender Erhaltungsversuch: Der ursprünglich geplante Abriss mittelalterlicher Kellergewölbe und des Grabens zwischen Hauptburg und Turminsel konnte nach Intervention Schulenburgs verhindert werden.

„Nachdem ich aber Ew. Exz. Sentiment eröffnet, so haben endlich H. Landbaumeister […] gefunden, daß der kleine Graben sowie die Gewölbe können konserviert werden, auf die Maße, daß man die Decke [...] ganz wieder neu schlüge und solche niedriger mache [...]“ ((Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 (Berichte Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739), Nr. 4, 18. November 1737)

➔ Kommentar: Im November 1737 wurde von Christoph Daniel von der Schulenburg beschlossen, die mittelalterlichen Gewölbe der Turminsel, heute Keller des Ostflügels, nicht aufzugeben, sondern sie in veränderter Form zu erhalten. Dazu sollten die Decken abgetragen, neu aufgemauert und niedriger angelegt werden, um sie an die neue Hofgestaltung anzupassen.

„[…] trotz aller Fehler sei das Haus gut und gesund und durch nichts verunziert, nur das Turmgewölbe ginge verloren, es sei aber ohnehin ungesund und Keller genug vorhanden […]“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 Nr. 4, 18. November 1737)

➔ Kommentar: Eingeständnis des Verlusts des Turmgewölbes.

Berichte Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739

„[...] Croon war mit Maurermstr. Böse in Angern zur Visitation des Baus, da selbiger aber krank geworden sei, habe er seine schriftliche Beurteilung noch nicht angefertigt [...] Böse sei aber der Meinung, es wäre unpracticabel, die alten Keller behalten zu wollen.“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 (Berichte Croons an Christoph Daniel von der Schulenburg, 1737–1739) Nr. 7, 22. Januar 1738)

➔ Kommentar: Einschätzung des erfahrenen Maurermeisters Böse, dass die mittelalterlichen Gewölbe baulich nicht sinnvoll weiterverwendbar seien.

„[…] es bleibet mir ein vor allemal unbegreiflich, warum man justament verkehrt, nämlich das Haus tief in die Erde und den Grundzapfen hoch über der Erde gebauet […]“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 Nr. 19, 5. Oktober 1738)

➔ Kommentar: Scharfe Kritik an der gesamten Höhenplanung des barocken Neubaus. Das Haus liegt zu tief (was feuchte Souterrains bedingt), der Wasserauslass des Teichs hingegen zu hoch, sodass keine effektive Entwässerung möglich ist. Diese „verkehrte“ bauliche Logik zeigt, dass die neue Anlage nicht mit der alten Topografie abgestimmt wurde – ein entscheidender Hinweis auf gestörte historische Baufolgen.

.[…] daß bei Einbrechung der Gewölbe sich eine Menge Steine gefunden, die man fast nicht zu lassen gewußt, annoch die Mauer im Garten hinter den Bauernhäusern entlängs davon gefertiget worden, welches dem Garten eine angenehme Zierde gibt […]. (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 Nr. 20, 9. November 1738)

➔ Kommentar: Möglicher Hinweis auf mittelalterliche Bausubstanz beim Abbruch. Die Passage deutet auf das planmäßige oder durch Senkung des Bodenniveaus bedingte Abtragen älterer Gewölbestrukturen hin. Die „Menge Steine“ spricht für massiv ausgeführtes Mauerwerk, wie es typisch für mittelalterliche Kellerbauten war. Besonders bedeutsam ist, dass die Steine offenbar zur Errichtung neuer Gartenmauern verwendet wurden, die zum Teil heute noch erhalten sind. Diese Wiederverwendung belegt nicht nur die Materialqualität, sondern auch den substantiellen Umfang der abgebrochenen Strukturen.

1737/1738 neu aufgemauertes Deckengewölbe des Nebengebäudes zum Bergfried

"Nun ist man wegen des Brunnens noch nicht schlüssig. in dem Memoire von Ew. Exz. finde, daß solcher in Form eines Türmchens gemacht werden soll, es sagen auch alle, daß solcher durabler, alleine weilen einer mit einer Schucke zierlicher auf dem Hof stehet, auch leichter das Wasser daraus als aus einem Ziehbrunnen zu haben, so soll bei Ew. Exz. darüber anfragen, welchen Sie zu Choisiren gedenken möchte." (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 412 Nr. 19, 5. Oktober 1738)

➔ Kommentar: Möglicherweise Hinweis auf einen älteren oder wiederverwendeten Brunnenschacht. Die Formulierung bestätigt den Befund eines Brunnenschachts im Gewölbe des Ostflügels. Die turmartige Ausführung könnte auf eine Überformung oder symbolische Inszenierung im barocken Stil hinweisen, oder auf ein älteres bauliches Element mit Repräsentationswert.

Bewertung

Die Burg Angern stellt im Kontext des hochmittelalterlichen Burgenbaus Norddeutschlands ein außergewöhnlich gut erhaltenes, funktional klar gegliedertes und archivalisch wie baulich vergleichsweise gut dokumentiertes Objekt dar. Ihre dreigeteilte Struktur – bestehend aus Hauptburg mit Palas, separater Turminsel mit autarker Wehrfunktion sowie einer westlich vorgelagerten Vorburg – folgt einem ausgefeilten sicherheitstechnischen und logistischen Konzept, wie es in vergleichbarer Klarheit nur selten nachgewiesen ist.

Besondere Bedeutung kommt dabei dem erhaltenen Erdgeschoss des Palas mit seinen gedrückten Tonnengewölben zu, die in Materialität, Mörtelgefüge und Bauausführung eindeutig dem 14. Jahrhundert zugeordnet werden können. Die Gewölbekonvergenz, der integrale Umkehrgang sowie der teils originale Putz belegen eine homogene hochmittelalterliche Bauphase. Auch die südliche Ringmauerpartie, die erhaltene Sandsteintreppe und die originalen Brunnenschächte unterstreichen den hohen Erhaltungsgrad und das wissenschaftliche Potenzial der Anlage. Die Erwähnung von vier Kellern und des alten Turms im Jahr 1650 bestätigt die bauliche Kontinuität nach der Zerstörung von 1631 und macht eine vollständige barocke Neuerrichtung der Gewölbe unwahrscheinlich.

Die Burg Angern ist somit nicht nur ein repräsentativer Vertreter des ländlichen Burgenbaus im Einflussbereich des Magdeburger Erzstifts, sondern auch ein exemplarischer Fall für die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Militärarchitektur, herrschaftlicher Repräsentation und ökonomischer Infrastruktur. Ihre Analyse bietet Ansatzpunkte für vergleichende Studien zur Territorialbildung, Baupraxis und Burgenentwicklung im niederen Adel des mitteldeutschen Raumes.

Ausblick

Für eine vertiefte bauhistorische und archäologische Analyse empfehlen sich folgende Schritte:

- Baualterskartierung der erhaltenen Mauerzüge, Gewölbe und Eingangsbereiche.

- Archäologische Sondagen im Bereich der noch verschütteten Gewölberäume und des vermuteten ursprünglichen Palaszugangs.

- Mörtel- und Steinanalysen, um die stratigrafische Abfolge der Bauphasen zu klären.

- Photogrammetrische Erfassung und 3D-Modellierung zur digitalen Rekonstruktion der mittelalterlichen Gesamtanlage.

- Vergleichsstudien mit Parallelanlagen im mitteldeutschen Raum zur Einordnung in die regionale Burgenentwicklung.

Die systematische Erforschung der Burg Angern kann nicht nur substanzielle Erkenntnisse zur mittelalterlichen Bau- und Herrschaftskultur liefern, sondern auch modellhafte Impulse für die denkmalpflegerische Bewertung ländlicher Burgstellen in der norddeutschen Tiefebene setzen.

Quellen

- Brigitte Kofahl: Dorfchronik Angern

- Gutsarchiv Angern, Rep. H Angern Nr. 412, Nr. 4 (18.11.1737), Nr. 7 (22.01.1738).

- Schulenburg, Christoph Daniel von der: Mémoire zur Anlage des Schlossparks Angern, 1745.

- Denkmalliste des Landes Sachsen-Anhalt, Eintrag Schloss Angern, Stand: 2023.

- Meyhöfer, Andreas (Hrsg.): Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Halle: Landesamt für Denkmalpflege, 2008.

- Wulf, Andrea: Die Eroberung der Natur. Eine Geschichte der Gartenkunst, München: Bertelsmann, 2009.

- Krause, Werner: Die Burgen der Altmark: Formen, Funktionen und historische Entwicklung, Magdeburg: Mitteldeutscher Verlag, 1995.

- Störmer, Wilhelm: Der Adelssitz im Mittelalter – Untersuchungen zur Entwicklung von Wehr- und Wohnfunktion, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973.