Die mittelalterliche Burg von Angern stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Kombination aus natürlicher Topographie und wehrarchitektonischer Anpassung dar. Grundlage der Analyse bilden topographische Befunde, schriftliche Überlieferungen sowie bauliche Relikte, die eine differenzierte Rekonstruktion der Gesamtanlage ermöglichen.

1. Topographie und Gliederung der Gesamtanlage

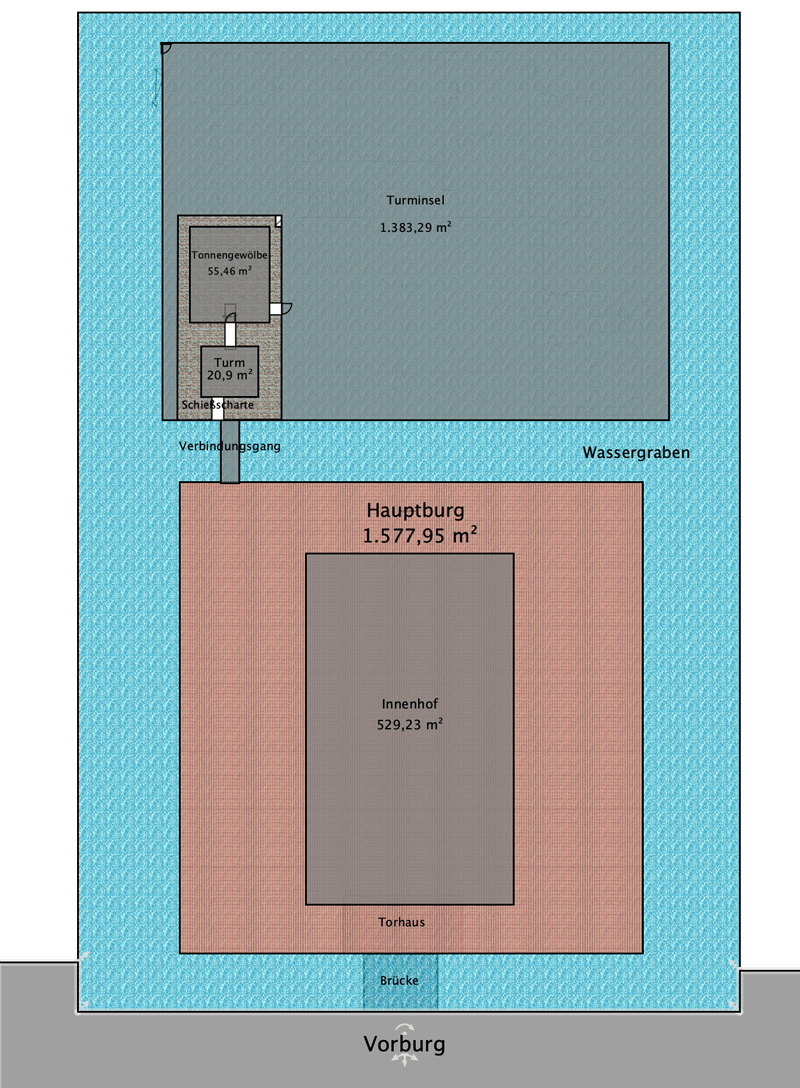

Die Burganlage gliederte sich in drei klar voneinander getrennte Bereiche: die Vorburg, die Hauptburg (auf der ersten Insel) und den Bergfried auf einer separaten Insel. Diese Konzeption folgt dem Prinzip der Staffelung von Verteidigungslinien, wie es für Wasserburgen typisch ist.

Die Vorburg lag außerhalb des Wassergrabens und diente primär wirtschaftlichen und administrativen Zwecken. Hier befanden sich die Stallungen, das Brauhaus und vermutlich auch Lagerräume für Naturalabgaben sowie das sogenannte Pforthäuschen – ein kleiner Wachbau am Zugang zur Zugbrücke.

Die erste Insel beherbergte die Hauptburg. Diese war von einem eigenen Graben umgeben und über eine Zugbrücke mit der Vorburg verbunden. Im Zentrum befand sich vermutlich ein Innenhof. Die genaue Form und Größe des mittelalterlichen Hofes ist nicht überliefert. Die Bebauung um den Hof bestand vermutlich aus einem Palas, einer Kapelle, Wirtschafts- und Wohngebäuden.

Besonders hervorzuheben ist die Rolle des Pforthäuschens, das in den Quellen ausdrücklich nach der Zerstörung von 1631 als noch vorhanden bezeichnet wird[3]. In der Quelle heißt es: „blieben nur die beschädigte Brauerei, ein Viehstall ohne Dach und das ebenfalls beschädigte Pforthäuschen stehen“ (2022-09-24 Publikation Angern). Es diente somit als kontrollierter Zugangspunkt zwischen der Vorburg und der Hauptinsel. Wahrscheinlich handelte es sich um ein kleines, massiv gemauertes Gebäude in unmittelbarer Nähe der Zugbrücke, das sowohl Schutz als auch Kontrolle ermöglichte. Die Positionierung auf der Vorburgseite ermöglichte eine effiziente Verteidigung und Sichtkontrolle. Es war der einzige gesicherte Zugang zur Hauptinsel – ein separates Torhaus ist nicht nachweisbar.

Die Hauptburg selbst kann als typischer Mehrflügelbau um einen Innenhof interpretiert werden. Die Bebauung bestand wahrscheinlich aus einem Palas an der Südseite, Wirtschaftsgebäuden an den Schmalseiten und einem Zugangsbauwerk mit Verbindung zur Brücke an der Nordseite. Besonders bedeutsam ist, dass sich die erhaltenen Tonnengewölbe unter dem heutigen Ostflügel der Hauptburg befinden und somit ein direktes bauliches Kontinuum zur mittelalterlichen Substanz herstellen[5].

Die zweite Insel, die sogenannte Turminsel, war Sitz des Bergfrieds. Dieser war mit großer Wahrscheinlichkeit der älteste Teil der Anlage und diente sowohl militärischen als auch symbolischen Zwecken. Der Turm hatte sieben Stockwerke, war mit einer Schießscharte versehen[2] und nur über einen Verbindungsgang von der Hauptburg aus zugänglich. Solch eine Insellage des Bergfrieds ist in der mitteldeutschen Burgenlandschaft selten und unterstreicht den besonderen Sicherheitsanspruch der Bauherren. Vergleichbare Beispiele sind kaum bekannt. Parallelen lassen sich in Teilen der niederländischen und friesischen Wasserburgenarchitektur erkennen, etwa bei der Burg Medemblik oder der Burg Brederode. Beide zeigen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis durch die Anlage zentraler oder separierter Turmbauten, teils auf künstlichen Erhebungen oder durch Wasserläufe abgetrennt. Rückschlüsse auf Angern lassen sich insofern ziehen, als auch dort der Turm bewusst isoliert, auf einer zweiten Insel errichtet wurde, um den Verteidigungswert zu erhöhen und eine Rückzugsmöglichkeit zu sichern. Schriftliche Quellen zu einer direkten Rezeption dieser Bautraditionen in Mitteldeutschland sind jedoch nicht bekannt. Innerhalb Mitteldeutschlands bleibt Angern mit dieser Struktur eine Ausnahme.

Ein bemerkenswerter Befund stützt die Zwei-Insel-Hypothese: In der Anweisung von Christoph Daniel von der Schulenburg von 1745 ist ausdrücklich festgehalten, dass der Graben zwischen Hauptburg und Turm zugeschüttet werden sollte – eine Maßnahme, die jedoch nie umgesetzt wurde. Der Graben blieb erhalten und ist bis heute topographisch ablesbar. Zudem lassen sich auf beiden Seiten des Grabens Bruchsteinmauern nachweisen, was für eine bauliche Trennung spricht. Diese Hinweise stützen die Annahme, dass es sich bei der Turminsel um eine eigenständige, befestigte Baufläche handelt, die bereits im Mittelalter bewusst vom Hauptbau separiert wurde. Ein weiterer architektonischer Befund unterstützt die Interpretation der Turminsel als eigenständige Befestigungseinheit: An der dem Graben zur ersten Insel zugewandten Seite des Bergfrieds befindet sich eine Schießscharte in etwa zwei Metern Höhe über dem heutigen Erdboden. Auf der gegenüberliegenden Seite dieses Grabens steht eine erhaltene Bruchsteinmauer, die mehr als fünf Meter hoch ist. Der Abstand zwischen beiden beträgt rund fünf Meter. Diese Anordnung legt nahe, dass es sich nicht nur um eine bauliche, sondern auch um eine bewusst geplante wehrtechnische Trennung handelt – mit direkter Schusslinie und flankierender Kontrolle des Grabens. Aus dieser Höhe konnte der Bereich zwischen Turm und Hauptburg gezielt unter Beschuss genommen werden – sowohl zur Verteidigung der Turminsel gegen Angriffe von der Hauptburg, als auch zur Kontrolle der Verbindung. Der schmale Zwischenraum fungierte so als kontrollierbares Sperrgebiet. Die Höhe der Mauern und die gezielte Platzierung der Schießscharte legen nahe, dass es sich nicht nur um passive Trennung handelte, sondern um eine aktiv nutzbare Schusslinie – eine archaische, aber effektive Form der Flankensicherung.

Schießscharte der Burg Angern mit Graben

2. Funktion und Bedeutung einzelner Bauelemente

Das Pforthäuschen, das in den Quellen nach der Zerstörung 1631 noch als „beschädigt“ bezeugt ist[3], markierte den kontrollierten Zugang zur Hauptinsel. Es handelte sich vermutlich um ein kleines, massives Ziegelgebäude mit eingeschränkter Wohnfunktion. Der Zugang zur Inselburg war durch eine hölzerne Zugbrücke gesichert.

Im Jahr 1631 wurde Angern durch Truppen unter General Tilly während des Dreißigjährigen Kriegs zerstört. Die Burganlage brannte dabei nieder, wie aus der Ortschronik hervorgeht: "Im Jahre 1631 wurde der Ort Angern von den Truppen des Generals Tilly niedergebrannt. Das Schloss erlitt ebenfalls schwere Schäden. Erhalten blieben lediglich die Gewölbe des alten Burgturmes, ein weiteres Kellergewölbe und möglicherweise Fundamente" (vgl. gv_schloss_doku_burg.odt).

Erst nach 1650 entstand auf dem alten Fundament eine neue, vereinfachte Gutshausstruktur. Wie aus der Dorfchronik hervorgeht, fand 1650 eine Kirchenvisitation im Haus Heinrich Hartwig von der Schulenburg statt, bei der ausdrücklich vier Keller und der ruinöse Zustand des Turms erwähnt werden:

„... worinne zwar viel Zimmer erbauet, allenthalben aber derselbe [...] sehr baufällig und viel zur Reparatur kosten möchte, auch dem Besitzer fast mehr schädlich als zutäglich." (Dorfchronik Angern).

Diese Hinweise lassen vermuten, dass der Bergfried zu dieser Zeit nicht mehr vollständig erhalten war und eventuell nur noch in Teilen als Lagerraum oder für untergeordnete Wohnzwecke genutzt wurde. Auch in der Quelle Rep. H Angern Nr. 412 ist von baulichen Eingriffen in das Turmgewölbe die Rede:

"Sonsten ließ ich auch die in dem Turmgewölbe gehabten Sachen hervorbringen, welche in ungemein schlechten Stande angetroffen, die Hälfte vom Leinzeuge ist verdorben."

Die bauliche Struktur ab 1650 bestand aus einem zweigeschossigen Hauptgebäude, einem kleinen einstöckigen Nebengebäude und dem dazwischenstehenden, teilweise erhalten gebliebenen Turmstumpf. Dabei ist es möglich, dass das Nebengebäude über einem der mittelalterlichen Gewölbekeller errichtet wurde, was die Anordnung "Hauptgebäude – Turm – Nebengebäude" topographisch plausibel erscheinen lässt. Die Wiederverwendung vorhandener Bausubstanz war in der Adelsarchitektur des 17. Jahrhunderts durchaus üblich und ist angesichts der kriegsbedingten Zerstörungen und Ressourcenknappheit auch hier naheliegend.

Das Ensemble repräsentiert damit eine Übergangsphase zwischen mittelalterlicher Burg und barockem Herrensitz, deren Zeugnisse sich bis heute in baulichen Resten, archivarischen Quellen und Geländeformen ablesen lassen.

Stell dir vor, du stehst im 15. Jahrhundert auf dem Gelände der Vorburg von Angern, vielleicht nahe dem Brauhaus, das sich unmittelbar vor dem Wassergraben befindet. Die Luft riecht nach feuchtem Holz, Hopfen und Rauch, und vor dir erhebt sich die eindrucksvolle Silhouette der Burg:

Die Burganlage von Angern im Mittelalter: Struktur, Funktion und Wandel

Die mittelalterliche Burg von Angern stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Kombination aus natürlicher Topographie und wehrarchitektonischer Anpassung dar. Die Anlage entwickelte sich vom befestigten Herrensitz zu einer repräsentativen Schlossanlage und bewahrt bis heute Spuren ihrer frühen Struktur. Grundlage der Analyse bilden topographische Befunde, schriftliche Überlieferungen sowie bauliche Relikte, die eine differenzierte Rekonstruktion der Gesamtanlage ermöglichen.

1. Topographie und Gliederung der Gesamtanlage

Die Burganlage gliederte sich in drei klar voneinander getrennte Bereiche: die Vorburg, die Hauptburg (auf der ersten Insel) und den Bergfried auf einer separaten Insel. Diese Konzeption folgt dem Prinzip der Staffelung von Verteidigungslinien, wie es für Wasserburgen typisch ist.

Die Vorburg lag außerhalb des Wassergrabens und diente primär wirtschaftlichen und administrativen Zwecken. Hier befanden sich die Stallungen, das Brauhaus und vermutlich auch Lagerräume für Naturalabgaben sowie das sogenannte Pforthäuschen – ein kleiner Wachbau am Zugang zur Brücke.

Die erste Insel beherbergte die Hauptburg. Diese war von einem eigenen Graben umgeben und über eine Brücke mit der Vorburg verbunden. Im Zentrum befand sich ein rechteckiger Innenhof, wie das spätere Inventar von 1739 mit einer Fläche von 529,23 m² belegt[1]. Die Bebauung um den Hof bestand vermutlich aus einem Palas, einer Kapelle, Wirtschafts- und Wohngebäuden. Die spätere barocke Schlossanlage übernahm mutmaßlich Teile dieser mittelalterlichen Bebauung oder deren Grundmauern.

Besonders hervorzuheben ist die Rolle des Pforthäuschens, das in den Quellen ausdrücklich nach der Zerstörung von 1631 als noch vorhanden bezeichnet wird[3]. Es diente als Zugangskontrolle zwischen der Vorburg und der Hauptinsel. Wahrscheinlich handelte es sich um ein kleines, massiv gemauertes Gebäude in unmittelbarer Nähe der Brücke, das sowohl Schutz als auch Kontrolle ermöglichte. Die Positionierung unmittelbar am Ufer ermöglicht eine effiziente Verteidigung und Sichtkontrolle. In der Visualisierung wurde das Pforthäuschen als eigenständiger Baukörper interpretiert, da seine Funktion nicht integraler Bestandteil eines großen Tors, sondern eigenständig war. Dies entspricht dem Typus kleiner Vorpostenbauten im norddeutschen Raum.

Die Hauptburg selbst kann als typischer Mehrflügelbau um einen Innenhof interpretiert werden. Die Bebauung bestand wahrscheinlich aus einem Palas an der Südseite, Wirtschaftsgebäuden an den Schmalseiten und einem Zugangsbauwerk mit Verbindung zur Brücke an der Nordseite. Spätere Umbauten in der Barockzeit ersetzten wohl große Teile dieser Struktur, doch spricht die Beständigkeit des Hofgrundrisses dafür, dass wesentliche Teile der mittelalterlichen Gliederung erhalten blieben. Besonders bedeutsam ist, dass sich die erhaltenen Tonnengewölbe unter dem heutigen Ostflügel der Hauptburg befinden und somit ein direktes bauliches Kontinuum zur mittelalterlichen Substanz herstellen[5]. Der vormals in der Literatur angenommene Standort in der Vorburg ist durch den erhaltenen Grundrissplan eindeutig zu korrigieren.

Die zweite Insel, die sogenannte Turminsel, war Sitz des Bergfrieds. Dieser war mit großer Wahrscheinlichkeit der älteste Teil der Anlage und diente sowohl militärischen als auch symbolischen Zwecken. Der Turm hatte sieben Stockwerke, war mit einer Schießscharte versehen[2] und nur über einen Verbindungsgang von der Hauptburg aus zugänglich. Solch eine Insellage des Bergfrieds ist in der mitteldeutschen Burgenlandschaft selten und unterstreicht den besonderen Sicherheitsanspruch der Bauherren.

2. Funktion und Bedeutung einzelner Bauelemente

Das Pforthäuschen, das in den Quellen nach der Zerstörung 1631 noch als „beschädigt“ bezeugt ist[3], markierte den kontrollierten Zugang zur Hauptinsel. Es handelte sich vermutlich um ein kleines, massives Ziegelgebäude mit eingeschränkter Wohnfunktion. Der Zugang zur Inselburg war durch eine feste Brücke oder ursprünglich wohl eine hölzerne Zugbrücke gesichert.

Die Hauptburg diente der Repräsentation, Verwaltung und dem Schutz des Adelsgeschlechts. Die Innenstruktur lässt sich nur hypothetisch rekonstruieren, doch sprechen spätere Inventare für eine Mehrflügelanlage mit Wohn-, Arbeits- und Lagerbereichen. Der Burghof bot Raum für tägliche Aktivitäten wie Handwerk, Versorgung und Kommunikation. Die Verbindung zur Turminsel war durch einen Gang oder eine Holzbrücke hergestellt, deren bauliche Reste jedoch nicht erhalten sind. Die Hauptburg war das administrative Zentrum der Anlage und beherbergte wahrscheinlich auch die Wohnräume der Familie von der Schulenburg. Die erhaltenen Gewölbestrukturen im Osten der Hauptinsel stellen einen der wichtigsten authentischen Baubefunde zur Nutzung und Architektur des mittelalterlichen Baus dar.

Der Bergfried war das sichtbare Machtzeichen der Herrschaft. Als letzte Zuflucht im Angriffsfall symbolisierte er die Wehrhaftigkeit der Anlage. Seine Lage auf einer separaten Insel erhöhte seine strategische Wirksamkeit und Schutzfunktion. Aus dem heute erhaltenen Mauerfragment lassen sich Dimensionen von ca. 8 × 8 Metern ablesen[4].

3. Wandel zur Schlossanlage und Nachwirkungen

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg in ein barockes Schloss umgewandelt. Dabei wurden Teile der mittelalterlichen Substanz integriert oder überbaut. Die Vorburg verlor ihre militärische Funktion und wurde zunehmend wirtschaftlich genutzt. Der ehemalige Wehrcharakter wich einer repräsentativen Hofarchitektur.

Bis heute sind Teile der Tonnengewölbe auf der Ostseite der Hauptburg erhalten[5], ebenso wie das Erdgeschoss der Bergfrieds unter dem Ostflügel des Schlosses. Diese Elemente bieten wichtige archäologische Anknüpfungspunkte zur Erforschung der Anlage.

Fazit

Die mittelalterliche Burganlage von Angern stellt ein bemerkenswertes Beispiel für die Synthese aus Wehrbau, Herrschaftssitz und wirtschaftlichem Zentrum dar. Ihre inselartige Struktur mit klarer funktionaler Trennung, ihr strategischer Aufbau und ihre bauliche Entwicklung vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit spiegeln exemplarisch den Wandel adeliger Lebens- und Machtverhältnisse wider.

Fußnoten:

[1] GV Schloss Inventar Archiv Rep. H 76, 1739, Innenhofangabe: 529,23 m². [2] GV Schloss Doku Burg, erhaltene Schießscharte im Erdgeschoss des Turms. [3] 2022-09-24 Publikation Angern, Beschreibung der nach der Zerstörung 1631 verbliebenen Bauteile. [4] Grundriss und Befundanalyse: Außenmaß des Turms 8 × 8 m, vgl. Kartierung 2025. [5] GV Schloss Doku Burg, Tonnengewölbe unter dem Ostflügel der Hauptburg, baulicher Zustand 2024.

Ansicht auf die Burg Angern von der Vorburg aus

Vor dir liegt ein breiter Wassergraben, in dem sich die ziegelgedeckten Dächer der Hauptburg spiegeln. Eine hölzerne Brücke führt über das Wasser – sie ist leicht gewölbt und mit einem Geländer versehen, das an den Seiten mit einfachen, groben Pfosten befestigt ist. Die Brücke mündet direkt in das Pforthäuschen, dessen kleines Wachfenster auf dich gerichtet scheint. Ein Pförtner lehnt an der Tür, die nur geöffnet wird, wenn man sich ausweist oder angemeldet ist.

Hinter dem Pforthäuschen erhebt sich die erste Insel mit der Hauptburg – ein massiver Backsteinbau mit kleinen, tief sitzenden Fenstern und einem steilen, schützenden Dach. Die Mauern sind mit Schießscharten durchsetzt. Die Burg wirkt nicht verspielt, sondern wehrhaft und autoritär. Im Zentrum erkennst du den Burghof, durch einen Torbogen zu erahnen, aus dem schwacher Rauch und Stimmengewirr dringt.

Über der ganzen Szenerie ragt auf der zweiten Insel der Bergfried in den Himmel. Sein hoher, schlanker Turm mit Zinnen oder einfachem Zeltdach schimmert matt im Licht – aus der Ferne wirkt er wie der wachsame Blick der Herrschaft über Land und Leute. Der Verbindungsgang zwischen Hauptburg und Turm ist nur teilweise zu erkennen – vielleicht ein überdachter Steg aus Holz oder eine steinerne Brücke, schwer zu sagen aus deiner Perspektive.

Die gesamte Anlage wirkt umgeben von Wasser, Ordnung und Autorität – eine Bastion weltlicher Macht, aber auch ein Ort, an dem Handwerker, Gesinde, Ritter und Gelehrte ihrem Tagewerk nachgehen. Das dumpfe Schlagen eines Ambosses aus der Schmiede übertönt das gelegentliche Rufen eines Knechts vom Wehrgang.

Mittelalterliche Ansicht auf die Hauptburg von der Vorburg aus

Stell dir vor, du stehst im 15. Jahrhundert auf der Vorburg vor dem Graben, vor der heutigen Kirche. Vor dir liegt eine hölzerne Zugbrücke, möglicherweise mit Ketten- oder Wippmechanismus, die über den breiten Wassergraben zur Hauptinsel führt.

Am gegenüberliegenden Ufer erhebt sich eine hoch aufragende Backsteinmauer, durchbrochen von wenigen schmalen Fensteröffnungen. Der Baukörper folgt einer klaren, horizontal gegliederten Struktur um einen Hof, wobei der Südflügel möglicherweise als Wohnbereich, der Nordflügel als Zugang und Verteidigungspunkt diente.

Direkt vor dir befindet sich das Pforthäuschen, ein kleines Ziegelgebäude mit Tonnengewölbe und Wachnische – entweder freistehend oder als Vorbau in die Mauer integriert. Hier wird der Zugang kontrolliert: ein Torwächter prüft Besucher, während ein Wehrgang über dem Durchgang Patrouillen erlaubt.

Hinter dem Torhaus öffnet sich der Blick in den Burghof, aus dem das Klirren von Werkzeugen und das Rufen von Dienstboten dringt. Der Bergfried, auf einer separaten Insel zur Linken gelegen, ist nur teilweise sichtbar, ragt aber als Wehrturm mit Zinnen über die Hofgebäude hinaus.

Die Fassaden bestehen aus rohem Ziegel, in Abschnitten vielleicht mit Kalkschlämme überzogen, die Fenster mit Eichenläden, das Dach aus dunkel gebrannten Biberschwanzziegeln. Moosbewuchs, Rauchabzugsschlitze und Schießscharten geben dem Ensemble ein gedrungenes, wehrhaftes Aussehen.

Bäume und dichte Büsche, wie sie heute zu sehen sind, wären entfernt worden oder nur außerhalb des Grabens gestanden – zur Sicherung freier Sichtachsen und zur Erschwerung feindlicher Annäherung.