Die Burg Angern steht im Kontext der hoch- und spätmittelalterlichen Burgenlandschaft der Altmark und des angrenzenden Brandenburgs. In dieser Region entwickelten sich insbesondere im 13. und 14. Jahrhundert Wasserburgen als bevorzugte Bauform für Adels- und Verwaltungssitze. Charakteristisch für diese Anlagen war die Kombination aus natürlicher Gewässerlage, künstlicher Grabenanlage und kompakter Binnenstruktur mit klarer Funktionszuweisung. Burganlagen wie Angern spiegeln somit ein allgemeines sicherheits- und wirtschaftsstrategisches Baukonzept wider, das auf Schutz, Kontrolle und Repräsentation gleichermaßen ausgerichtet war.

Der Palas der Burg Angern entspricht in seiner baulichen Anlage und Nutzung diesem Typus. Die Orientierung entlang einer Hauptmauer, die vollständige Unterkellerung mit Belüftungsfenstern zur Grabenseite mit einem erhaltenen 180 Grad Umkehrgang sowie die Kombination von Repräsentations-, Wohn- und Wirtschaftsbereichen innerhalb eines Baukörpers sind typische Merkmale des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Region. Vergleichbare Strukturen lassen sich in der Burg Ziesar erkennen, deren Palas sich ähnlich entlang der Hauptmauer erstreckte und ebenfalls eine funktional genutzte Kellerzone aufwies (vgl. Dehio Brandenburg 2000, S. 115). Auch die Burg Lenzen zeigt eine analoge Anordnung von Wohn- und Wirtschaftsräumen mit integrierten Lagerkellern entlang der Wasserflanke (vgl. Lütkens 2011). In Beetzendorf sind Reste eines ähnlich gegliederten Palas erhalten, wobei hier die Kellerbereiche heute nur noch fragmentarisch nachvollziehbar sind (vgl. Bergner 1911).

Ergänzend bleibt in Angern auch ein Teil des ehemaligen Bergfrieds der Burg erhalten, der als erhaltenes Geschoss auf der südlichen Insel die Wehrhaftigkeit der ursprünglichen Anlage dokumentiert. Zwischen Palas und Bergfried lag ein etwa acht Meter breiter Wassergraben, der die funktionale und strategische Trennung beider Baukörper verstärkte. Der Bergfried der Burg Angern mit einer Grundfläche von 10 × 10 Metern und sieben Stockwerken dürfte auf Grundlage typischer hochmittelalterlicher Bauweisen eine Höhe von etwa 26 bis 30 Metern erreicht haben. Diese Rekonstruktion entspricht der Dimension vergleichbarer Türme wie in Tangermünde und Lenzen und unterstreicht die dominierende Rolle des Bergfrieds innerhalb der Verteidigungsstruktur der Burg. An der nördlichen Außenwand des erhaltenen Erdgeschosses des Bergfrieds befindet sich eine schmale vertikale Schießscharte, die auf den Wassergraben und in Richtung des Palas ausgerichtet ist. Diese Schießscharte belegt die gezielte Überwachung und Verteidigung des Geländestreifens zwischen Bergfried und Palas. Angreifer, die versuchten, den Graben zu überwinden, konnten von hier aus effektiv beschossen werden. Die Anordnung der Schießscharte entspricht der üblichen Bauweise hochmittelalterlicher Wasserburgen und unterstreicht die eigenständige Wehrfunktion des Turms.

Nordseite des Bergfrieds mit Schießscharte

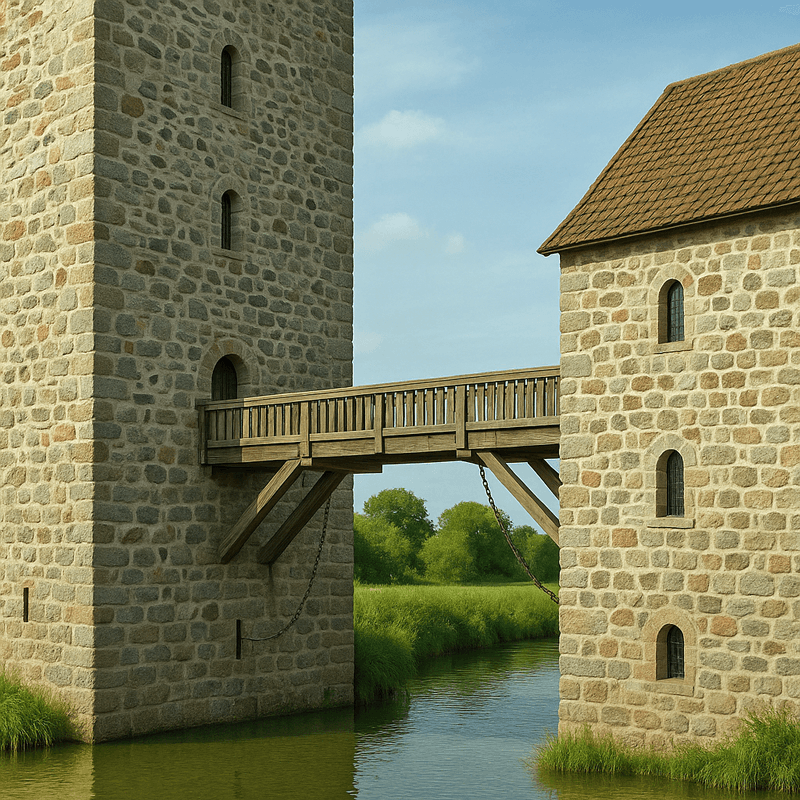

Der Zugang zwischen dem Palas und dem Bergfried der Burg Angern konnte um 1350 ausschließlich über ein höher gelegenes Obergeschoss erfolgen. An der Nordseite des Bergfrieds, zur Palasseite hin, befindet sich im Erdgeschoss keine Tür, sondern eine schmale vertikale Schießscharte. Diese bauliche Gestaltung zeigt, dass eine direkte ebenerdige Verbindung bewusst vermieden wurde. Bewegungen zwischen Wohnbereich und Turm waren nur über einen erhöhten Gang oder eine hölzerne Brücke im Obergeschoss möglich, was der hochmittelalterlichen Verteidigungspraxis entsprach. Im Belagerungsfall konnte die Verbindung schnell unterbrochen werden, sodass der Bergfried als autonomes Refugium unabhängig verteidigt werden konnte. Vergleichbare Konzepte sind auch bei anderen Wasserburgen wie Ziesar und Lenzen nachweisbar.

Brücke zwischen Palas und Bergfried mit Schießscharten im Erdgeschoss (KI generiert)

Direkt an den Bergfried der Burg Angern schloss sich um 1350 ein Nebengebäude an, das etwa 8 Meter lang und 10 Meter breit und noch heute vollständig erhalten ist. Dieses Bauwerk besteht aus zwei Tonnengewölben: Das nördliche Tonnengewölbe ermöglichte über eine Türöffnung den Zugang zum Innenhof der Südinsel sowie über einen weiteren Durchgang den direkten Eintritt in den Bergfried und diente vermutlich als Kontrollzone und Schutzraum für den Brückenzugang. Das südliche Tonnengewölbe führte zu einem noch erhaltenen Brunnen und sicherte damit die unabhängige Wasserversorgung des Turms. Diese Anordnung aus Bergfried, vorgelagertem Tonnengewölbe und Brunnen entsprach dem hochmittelalterlichen Verteidigungskonzept autonom verteidigungsfähiger Turmeinheiten und belegt die funktionale Eigenständigkeit der Südinsel innerhalb der Gesamtanlage der Burg Angern.

Die bauliche Verbindung zwischen dem Tonnengewölbe und dem Bergfried weist zudem auf eine strategisch durchdachte Verteidigungsarchitektur hin. Aus militärischer Sicht war ein geschützter Zugang vom Tonnengewölbe zur ersten Etage des Bergfrieds sinnvoll, da er eine verdeckte und gesicherte Bewegung der Verteidiger ermöglichte. Anstatt einen leicht angreifbaren Bodenzugang zu nutzen, konnten sich die Verteidiger über einen schmalen, kontrollierbaren Übergang innerhalb des Tonnengewölbes geschützt in das Turminnere zurückziehen. Diese Konzeption entspricht dem hochmittelalterlichen Verteidigungsprinzip, kritische Bauwerke nur über gesicherte oder schwer erreichbare interne Verbindungen zu erschließen. Vergleichbare Lösungen finden sich bei Burgen wie Lenzen, wo ähnliche indirekte Verteidigungsstrukturen die Überlebensfähigkeit der Besatzung im Belagerungsfall erhöhten.

Die Burg Angern unterscheidet sich von vielen zeitgenössischen Anlagen insofern, als sie trotz erheblicher Kriegszerstörungen im Dreißigjährigen Krieg wesentliche Teile der ursprünglichen Palasstruktur sowie Überreste des Turmbaus bewahren konnte. Die erhaltenen Bruchsteinmauern, die Fensterachsen des Kellers und das verbliebene Geschoss des Bergfrieds dokumentieren eindrucksvoll die architektonische Gestaltung hochmittelalterlicher Wasserburgen. Während in zahlreichen anderen Anlagen spätere Umbauten die mittelalterliche Substanz überformten, blieb in Angern ein weitgehend unverstellter archäologischer Befund erhalten, der umfangreiche Rückschlüsse auf Bauweise, Nutzung und Verteidigungskonzept zulässt.

Trotz dieser Vielzahl an gut erhaltenen Baubefunden ist die Burg Angern bislang von der wissenschaftlichen Forschung nahezu unbeachtet geblieben. Gerade dieser Umstand verleiht ihr eine besondere Bedeutung: Der weitgehend authentische Zustand eröffnet ein außergewöhnliches Potenzial für künftige bauhistorische und archäologische Untersuchungen, die bislang ungenutzte Einblicke in die hochmittelalterliche Burgenarchitektur der Region ermöglichen könnten.

Damit nimmt die Burg Angern innerhalb des regionalen Burgenbaus eine typische, zugleich aber aufgrund ihres unverstellten Erhaltungszustands und der Forschungsleerstelle eine herausragende Stellung ein. Sie bietet wesentliche Erkenntnisse zur Bauweise, Funktionsgliederung, Wehrarchitektur und strategischen Ausrichtung hochmittelalterlicher Wasserburgen im nördlichen Sachsen-Anhalt und südwestlichen Brandenburg und bildet ein Schlüsselbeispiel für die künftige Erforschung dieser Burgenlandschaft.

Lesen Sie eine ausführliche Dokumentation zur Burg Angern oder unternehmen Sie einen virtuellen Rundgang durch die Burganlage im Jahr 1350.

Quellen

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg, München/Berlin 2000.

- Gutsarchiv Angern

- Lütkens, Martin: Burg Lenzen – Baugeschichte und archäologische Befunde, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 2011.

- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Halle/Saale 1911.