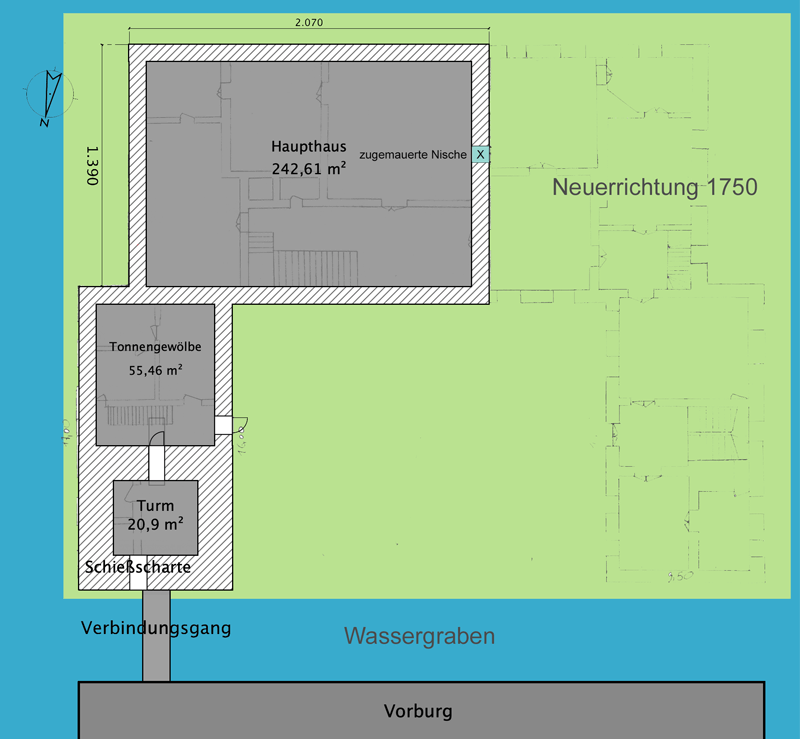

Nach der Zerstörung der Burganlage von Angern im Dreißigjährigen Krieg – dokumentiert etwa 1631 durch den Einfall der Truppen Tillys – blieben nur Teile des Kellers der Vorburg und das Turmgewölbe sowie möglicherweise auch das Tonnengewölbe daneben erhalten. Aus diesen Resten entstand ab etwa 1650 ein schlichter Neubau, der baulich und funktional zwischen ruinöser Burg und barockem Schloss vermittelt. Die neue Wohnanlage umfasste drei Hauptbestandteile: das zweigeschossige Haupthaus, ein einstöckiges Nebengebäude und den dazwischenstehenden Rest des Turms. Letzterer war als solcher zwar funktionslos geworden, aber architektonisch in das Ensemble eingebunden und beherbergte immerhin noch ein bewohnbares Zimmer.

Das Haupthaus war damit ein eher schlichter, aber durchaus stattlicher Gutshofbau des späten 17. Jahrhunderts mit symmetrischem Aufbau, zentralem Eingangsbereich und flankierenden Wirtschaftsräumen. Die Ausmaße können mit etwa 20 × 10 Metern rekonstruiert werden. Die Struktur des Hauses war geprägt durch ein einfaches Rechteckschema mit klarer funktionaler Gliederung. Laut einer zeitgenössischen Beschreibung verfügte das Haus über 15 Fenster und eine zweiflügelige Eingangstür. Eine gleichmäßige Verteilung der Fenster auf Vorder- und Rückseite oder die gesamte Schauseite ergibt rechnerisch etwa 7 bis 8 Fenster je Geschoss – in historischer Fensterbreite von rund 1 m mit 0,5 m Abstand würde dies exakt zur Fassadenbreite passen.

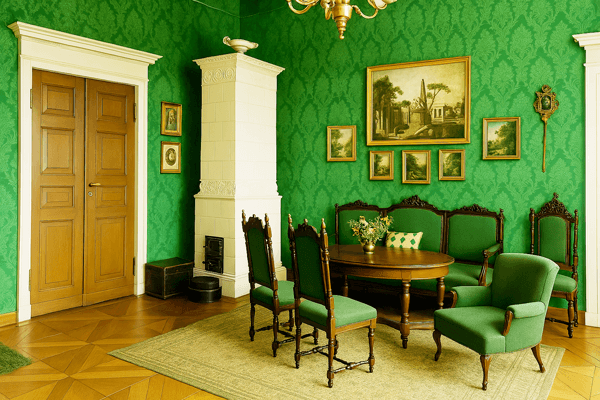

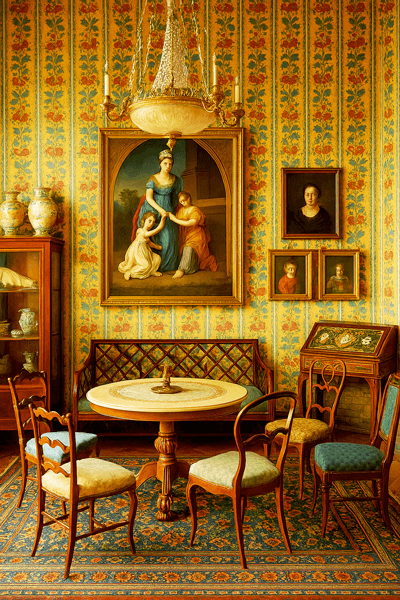

Im Erdgeschoss waren mehrere Räume vorhanden: das Speisezimmer mit Dielenboden als repräsentativster Raum, eine Alkovenstube, zwei Kammern, ein Kabinett sowie eine Küche mit angeschlossener Küchenstube. Im Obergeschoss war die Verwalterwohnung untergebracht, der übrige Raum diente als Kornboden – ein deutlicher Hinweis auf die enge Verzahnung von Wohn- und Wirtschaftsfunktion. Das Speisezimmer hatte als einziger Raum Holzdielen, in allen anderen war der Fußboden aus Gips, was auf eine pragmatische, jedoch solide Bauweise verweist.

Das Nebengebäude bestand aus einer einfachen Stube mit Kammer und Kabinett und diente vermutlich Bediensteten oder älteren Familienangehörigen. Es ist denkbar, dass dieser Gebäudeteil auf einem oder mehreren Tonnengewölben der mittelalterlichen Vorburg errichtet wurde. Dies würde zu der Überlieferung passen, dass die Anlage aus „dem zweigeschossigen Haupthaus, einem einstöckigen Nebengebäude und dem dazwischenstehenden Rest des alten Turms“ bestand. Alternativ könnte das Nebengebäude auch auf dem heute noch erhaltenen Tonnengewölbe zwischen Turm und Hauptgebäude aufgebaut worden sein, das funktional eine Verbindung, aber baulich auch ein eigenes Fundament darstellte. Der Zugang erfolgte dann sowohl vom Hof als auch vom Inneren des Hauses, was auf eine integrative Nutzung hindeutet. Derartige funktionale Gewölberäume finden sich vergleichbar im Gut Kalbe (Milde) sowie in Teilen von Burg Clam (Oberösterreich).

Die räumlichen Verhältnisse waren für heutige Maßstäbe äußerst beengt. Heinrich von der Schulenburg hatte 17 Kinder, sein Sohn Heinrich Hartwig neun – hinzu kamen Hauspersonal und weitere Bewohner. Zeitgenössische Quellen belegen, dass es selbst in adeligen Häusern üblich war, dass zwei Kinder ein Bett teilten. Diese Sozialstruktur spiegelt sich in der dichten Nutzung der wenigen Räume wider.

Die Fassade war wahrscheinlich schlicht verputzt oder aus Ziegelmauerwerk mit einfachen Holzfenstern. Schmuckformen waren kaum zu erwarten – das Haus diente primär dem funktionalen und repräsentativen Anspruch eines Gutshofs im Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg. Es steht damit exemplarisch für eine Übergangsform zwischen spätmittelalterlicher Gutshofstruktur und frühbarocker Herrenhausarchitektur. Diese Konfiguration entspricht typischen Adels- oder Verwaltungswohnsitzen der Region um 1650–1690.

Befunde:

- Die noch heute vorhandene zweiflügelige Tür könnte aus dieser Bauphase stammen, da sie stilistisch ins späte 17. Jahrhundert passt und im barocken Neubau offenbar angepasst wurde, unter anderem durch querliegende Kassetten.

- Eine weitere Quelle für die Annahme der baulichen Kontinuität ist der architektonische Befund aus dem heutigen barocken Gebäude: In der etwa 90 cm starken Wand zwischen Gartensaal und Chambre wurde eine eingemauerte Nische mit hellblauer Kalkfassung entdeckt – ein typischer Befund für Raumnutzungen des späten 17. Jahrhunderts. Weder Ausführung noch Farbgebung entsprechen der barocken Gestaltungslogik, was auf eine bauliche Kontinuität mit dem Vorgängerbau verweist. Auch archivalisch lässt sich belegen, dass beim Umbau unter Christoph Daniel von der Schulenburg ab 1735 „nicht zwingend das gesamte Gebäude abgerissen, sondern bestehende Substanz – insbesondere tragende Mauern und Kellerzonen – in die neue Dreiflügelanlage einbezogen“ wurde (vgl. Publikation Angern, Baugeschichte ab 1735).

- Im Rahmen baubegleitender Untersuchungen wurde in den Zwischendecken des barocken Baus Fragmente eines grün glasierten Kachelofens gefunden, gefertigt aus glasierter Ziegelkeramik mit dekorativen Reliefs. Der Fund erlaubt auch Rückschlüsse auf die materielle und symbolische Kultur im Angern des 17. Jahrhunderts.

Mögliche Burganlage Angern ca. 1650-1690