Burg Angern

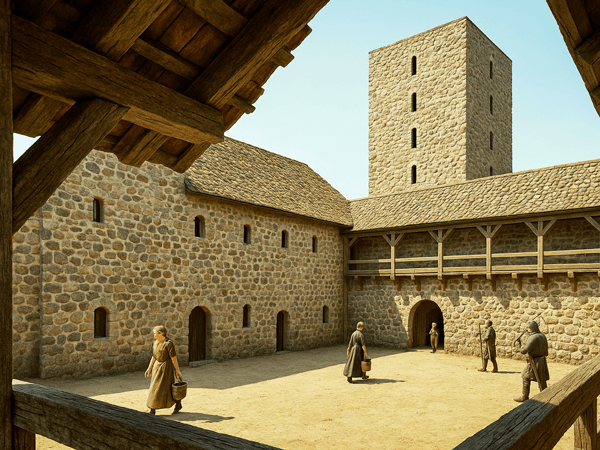

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

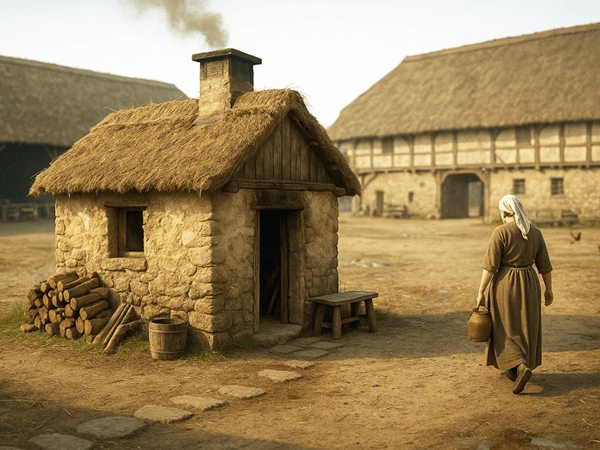

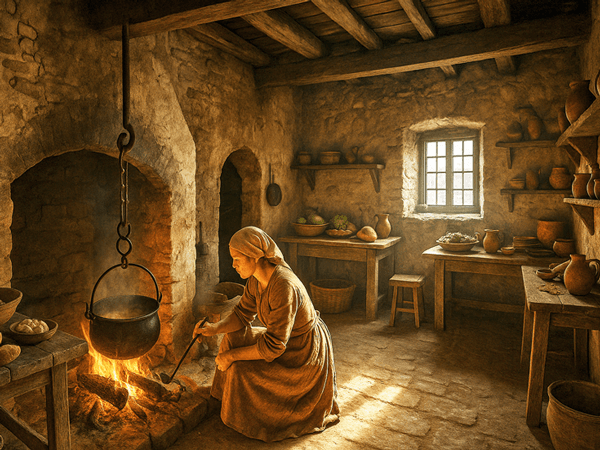

Dieses Essay unternimmt den Versuch, die Lebenswirklichkeit im Dorf Angern um das Jahr 1340 nachzuzeichnen – basierend auf überlieferten Urkunden, Inventaren, Dorfordnungen und vergleichenden Regionalanalysen. Es beleuchtet die sozialen Strukturen, das wirtschaftliche Leben, den Alltag der Bevölkerung, und stellt Angern in den Kontext vergleichbarer Dörfer mit ähnlicher Herrschafts- und Wirtschaftsform. Trotz der lückenhaften Quellenlage aus dem 14. Jahrhundert erlauben spätere Ordnungen und bauliche Spuren einen aufschlussreichen Rückblick auf eine Epoche, in der feudale Macht, religiöse Ordnung und agrarische Selbstversorgung das Leben der Menschen bestimmten.

Alte Dorfstrasse von Angern im Mittelalter

- Details

- Kategorie: Burg Angern

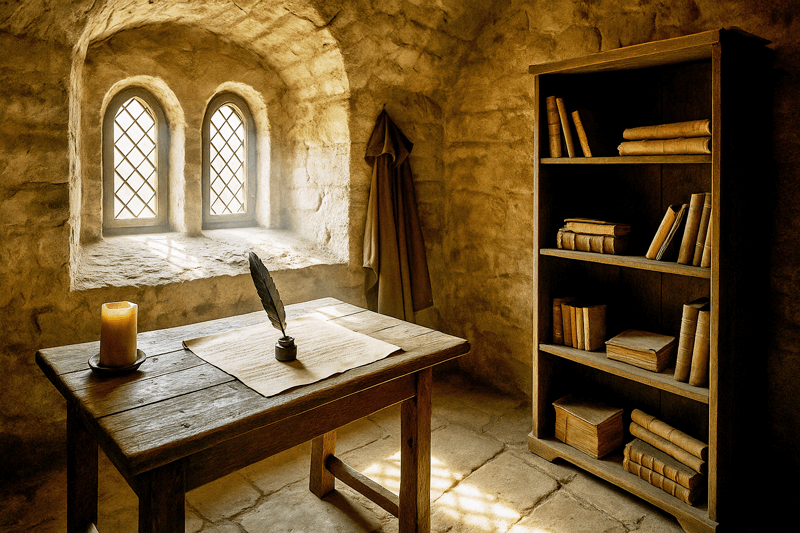

Die Errichtung der Burg Angern um 1340 – Architektur, Handwerk und Kontext. Die Burg Angern entstand um das Jahr 1340 im Auftrag des Erzbischofs Otto von Magdeburg. Diese Befestigungsanlage war Teil einer territorialpolitischen Sicherungsstrategie des Erzstifts in der südlichen Altmark, nachdem 1336 ein Ausgleich mit dem Markgrafen von Brandenburg erreicht worden war. Die Anlage, gelegen an einer bedeutenden Handelsroute, zählt zu den Wasserburgen des Niederungstyps und zeigt exemplarisch, wie sich Wehrhaftigkeit, Verwaltung und Repräsentation im 14. Jahrhundert architektonisch verbanden.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Verteidigungsweise der Burg Angern im Dreißigjährigen Krieg: Möglichkeiten und Grenzen einer wasserumwehrten Anlage. Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) stellte selbst befestigte Herrensitze vor neue Herausforderungen. Die Burg Angern, eine mittelalterliche Wasserburg mit separater Turminsel, war zu Beginn des 17. Jahrhunderts bereits stellenweise baulich überformt, jedoch in ihrer ursprünglichen Struktur weiterhin deutlich erkennbar. Möglicherweise wurden in dieser Phase erste Fensteröffnungen erweitert, Dächer angepasst oder Wohnräume an den gehobenen Komfortanspruch der Zeit angepasst. Wie bei vielen vergleichbaren Anlagen in der Altmark und im mitteldeutschen Raum setzte auch in Angern eine schrittweise Umwandlung vom rein wehrhaften Bau hin zu einem repräsentativen Adelssitz ein – ohne die charakteristische Inselstruktur der Burganlage vollständig aufzugeben.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

1735 ließ Christoph Daniel von der Schulenburg, ein General im Dienst des Königs von Sardinien, ein neues dreiflügeliges Schloss auf auf der 2. Insel erbauen, auf der sich auch der Turm befand. Dieses Gebäude wurde nach den Plänen des Magdeburger Landbaumeisters Fiedler gebaut, wobei zahlreiche Baufehler auftraten, die eine Fertigstellung verzögerten. Der Bau wurde schließlich unter der Aufsicht von Maurermeister Böse abgeschlossen. Von der ursprünglichen Burg auf der ersten Insel sowie dem Turm auf der zweiten Insel blieben Kellergewölbe erhalten, die heute zum Teil begehbar sind.

Unterkategorien

Die Hauptburg

Die Hauptburg von Angern bildete das zentrale Wohn- und Verwaltungsareal der Anlage und war von einer ringförmigen Mauer mit Wehrgang umschlossen. Innerhalb der Mauern befanden sich der Palas, Wirtschaftsräume und ein offener Innenhof, die den Alltag der Burgbewohner prägten.

Der Palas

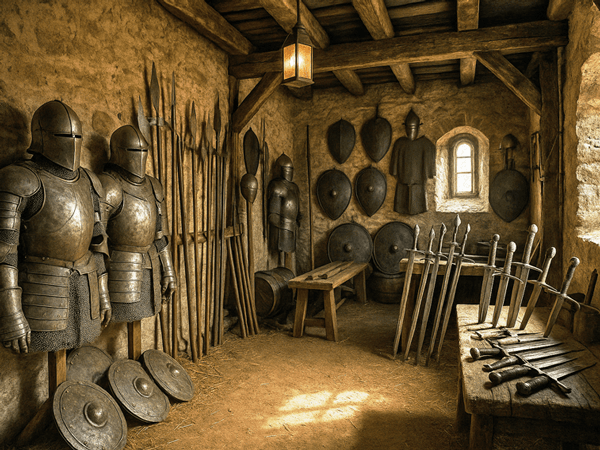

Der Palas der Burg Angern aus der Mitte des 14. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine klare funktionale Gliederung, eine massive Bruchsteinbauweise und die strategische Anbindung an den Bergfried über eine hochgelegene Brücke aus.

Die Turminsel der Burg

Die Turminsel der Burg Angern lag im Mittelalter isoliert südlich der Hauptburg und war vollständig von Wasser umgeben, was ihre Verteidigung deutlich erleichterte. Auf ihr erhob sich der mächtige Bergfried, der als letzter Rückzugsort bei Belagerung diente.

Befunde

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in der heutigen Altmark (Sachsen-Anhalt) stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar