Die Brückenverbindung über den westlichen Wassergraben war von zentraler Bedeutung für die Erschließung und Verteidigung der Hauptburg. Die heute noch erhaltene Ziegelbrücke stammt aus der Zeit um 1870 und überformt ältere, ursprünglich hölzerne Vorgängerbauten. Für das Mittelalter ist mit einer Zugbrückenkonstruktion zu rechnen, deren Position durch historische Bauachsen belegt, deren Substanz jedoch nicht mehr erhalten ist. Die wechselnde Brückenarchitektur ist ein anschauliches Zeugnis für den Funktionswandel der Burganlage von der wehrhaften Wasserburg zum repräsentativen Landschloss.

Befund J2: Bauzeitliche Grabenbrücke der Hauptburg Angern (um 1340) (hypothetisch-rekonstruktiv)

Befund J3: Brücke zwischen Vorburg und Hauptburginsel vor 1870

Befund J4: Brücke zwischen Vorburg und Hauptburginsel ab 1870

Befund J2: Bauzeitliche Grabenbrücke der Hauptburg Angern (um 1340) (hypothetisch-rekonstruktiv)

Lage und Funktion: Die westliche Brücke verband im 14. Jahrhundert die Vorburg mit der Hauptburginsel und stellte den primären Zugang zur Burg Angern dar. Ihre Lage ergibt sich aus der topografischen Struktur: Sie überquerte den Wassergraben an dessen schmalster Stelle und diente als zentraler Zugang zur Hauptburg. Am Übergang zwischen Vorburg und Brücke befand sich ein kleines, nicht wehrhaftes Pforthäuschen, das als Kontrollpunkt diente. Ein zentraler Hinweis auf seine Existenz stammt aus der Dorfchronik von ca. 1650:

„Außer dem mangelhaften Brauhause ohne den geringsten Inhalt und einem Dach- und Fachlosen Viehstall nur noch das Pforthäuschen stand.“

Die genaue Position bleibt zwar ungesichert, doch funktionale Erwägungen sprechen für eine Platzierung unmittelbar am westlichen Zugang der Hauptinsel oder – weniger wahrscheinlich – am Rand der Vorburg. Die Anlage eines solchen Kontrollpunkts war typisch für Wasserburgen des 14. Jahrhunderts im norddeutschen Raum: Der Zugang zur Hauptburg war nicht offen, sondern durch ein zwischengeschaltetes Gebäude überwacht, das sowohl organisatorische als auch sicherheitsbezogene Aufgaben erfüllte.

Baukonstruktion und Rekonstruktion: Die ursprüngliche Brücke war eine hölzerne Balkenbrücke oder möglicherweise eine einfache Zugbrückenkonstruktion. Konkrete Baureste sind aufgrund der Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg (1631) nicht erhalten. Der architektonische Zusammenhang, die Erschließungslogik der Anlage und typologische Vergleiche (vgl. Grimm 1958; Wäscher 1962; Krahe 2000) ermöglichen jedoch eine rekonstruierende Annäherung:

-

Auflager: Die Brücke war auf der Vorburgseite vermutlich in eine gemauerte Widerlagerstruktur eingebunden; das gegenüberliegende Auflager auf der Hauptinsel bildete wahrscheinlich ein Teilstück der Ringmauer oder ein daran anschließendes Mauerelement.

-

Konstruktion: Wahrscheinlich handelte es sich um eine gerade geführte Holzbalkenbrücke mit einfachem Laufsteg und seitlichem Holzgeländer. Eine unterbrochene Mittelpartie mit Hebevorrichtung (Zugbrückenfunktion) erscheint möglich, ist jedoch archäologisch nicht nachgewiesen.

-

Breite und Tragfähigkeit: Die Brücke dürfte etwa 2,5–3 m breit gewesen sein – ausreichend für Fußgänger, Reiter und leichte Fuhrwerke.

Zerstörung und Ersatz: Die ursprüngliche Brücke wurde im Zuge der Zerstörung der Burg Angern durch kaiserliche Truppen im Jahr 1631 möglicherweise vernichtet (vgl. Dorfchronik von 1650: „die vier Keller und der alte Turm blieben erhalten“). Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurde der Zugang provisorisch durch eine feste Holzbrücke ersetzt (vgl. Befund J3), die bis zur Errichtung der steinernen Brücke um 1870 in Nutzung blieb.

Bauhistorische Bewertung: Die Brücke ist als integraler Bestandteil der hochmittelalterlichen Erschließungsstruktur der Burg Angern zu werten. Ihre Konstruktion entspricht dem für Wasserburgen typischen Zugangsprinzip im 14. Jahrhundert: Die Brücke war ein zentrales Element der inneren Verteidigungsarchitektur. Gemeinsam mit dem Pforthäuschen stellte sie einen mehrstufigen Zugangskorridor dar, bei dem potenzielle Eindringlinge zunächst den Brückenbereich und anschließend ein kontrolliertes Torbauwerk passieren mussten. Dieses Prinzip erhöhte die Sicherheit und war auch im Kontext wirtschaftlicher Kontrolle (Einfuhr/Ausfuhr) relevant. Die Kombination von Brücke und Vorwerk demonstriert die funktionale Rationalität hochmittelalterlicher Burgenplanung: klare Wegführung, taktische Rückzugsmöglichkeit, sichere Belieferung der Kernburg. Die Anlage der Brücke in dieser Form ist durch typologische Vergleiche mit zeitgleichen Anlagen belegt, u. a. in Beetzendorf, Ziesar und Apenburg. Gemeinsam ist ihnen die Kombination aus breitem Wassergraben, flankierender Bebauung und hölzerner Brückenkonstruktion mit Rückzugs- oder Sperrfunktion.

Fazit: Die westliche Grabenbrücke von Burg Angern war ein ursprünglich um 1340 errichtetes Erschließungselement mit klarer militärischer und funktionaler Ausrichtung. Ihre Zerstörung 1631 markiert den Verlust eines bedeutenden Bestandteils der ursprünglichen Burgarchitektur. Der Befund ergänzt die Rekonstruktion der Verteidigungsarchitektur der Hauptinsel und ist für die bauhistorische Erforschung mittelalterlicher Wasserburgen von zentraler Bedeutung.

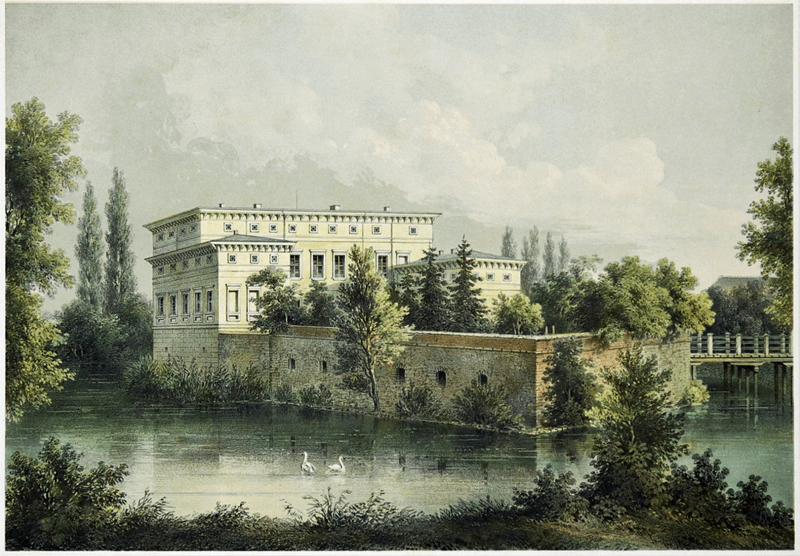

Befund J3: Brücke zwischen Vorburg und Hauptburginsel vor 1870

Lage und Funktion: Die vorliegende Brücke verband die westlich vorgelagerte Vorburg mit der Hauptinsel der Burg Angern und stellte den zentralen Zugang zur Kernburg dar. Sie überquerte den ehemals wasserführenden Hauptgraben und erschloss die Anlage über ein erhaltenes Pforthäuschen unmittelbar in den Bereich des Palas. Ihre Bedeutung lag in der alltäglichen Verbindung zwischen Wirtschafts- und Verwaltungsteil der Burg, insbesondere nach der Zerstörung der Anlage im Jahr 1631.

Bauhistorischer Kontext: Die ursprünglich mittelalterliche Zugbrücke der Burg Angern wurde im Jahr 1631 beim Angriff durch das Holcksche Regiment zerstört. Danach entstand eine erste Ersatzkonstruktion, die offenbar erneut als bewegliche Brücke ausgeführt wurde – dies belegt die Bauanweisung von 1742:

„Die Zugbrücke muss alle Abend durch den Gärtner, Rouss und Petern aufgezogen werden.“ (Gutsarchiv Angern)

Diese Brücke ist nicht erhalten, doch sie muss funktional gewesen sein, da sie weiterhin als sicherheitsrelevanter Übergang diente. Erst in einem späteren Bauabschnitt – vermutlich im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert – wurde diese bewegliche Konstruktion durch eine stationäre Holzbrücke ersetzt. Eine Fotografie aus der Zeit vor 1870 zeigt diese spätere, einfache Balkenbrücke mit Geländer. Sie war dauerhaft verlegt, nicht mehr hochziehbar, und verband die westlich gelegene Vorburg mit der Hauptburginsel über den Hauptgraben hinweg. Ihre Konstruktion war funktional, schlicht und auf eine regelmäßige Nutzung mit Fuhrwerken ausgelegt.

Der Befehl von 1742 dokumentiert daher den letzten gesicherten Nachweis einer beweglichen Zugbrücke auf dem westlichen Hauptzugang der Burg Angern. Die Brücke war funktional, sicherheitsrelevant und fester Bestandteil der frühneuzeitlichen Infrastruktur bis zur endgültigen Aufgabe des Zugmechanismus im 19. Jahrhundert.

Baubefund (nach Bildanalyse): Die Brücke erscheint auf dem Foto als flache Balkenkonstruktion mit regelmäßigen Geländersprossen, vermutlich aus Eichen- oder Nadelholz gefertigt. Sie ruhte auf massiven seitlichen Widerlagern oder Mauerköpfen der Grabenböschung. Die Auflagerpunkte sind nicht klar erkennbar, deuten jedoch auf eine einfache Überbrückung ohne Stützkonstruktion im Grabenverlauf hin. Die lichte Breite betrug schätzungsweise 2,50 bis 3 m, ausreichend für Karren oder landwirtschaftliche Fuhrwerke.

Material und Ausführung: Die Holzkonstruktion war funktional und nicht repräsentativ ausgeführt. Tragwerk und Geländer weisen auf eine handwerklich solide, jedoch einfache Bauweise hin – charakteristisch für sekundäre Wirtschaftszugänge der Frühneuzeit. Hinweise auf eine ältere Substruktur fehlen; auch ein Restbestand der vormals befestigten Zugbrücke ist nicht mehr erkennbar.

Bewertung: Die vor 1870 bestehende Holzbrücke dokumentiert die Wiederherstellung einer dauerhaften, stationären Verbindung zwischen Vor- und Hauptburg . Ihr einfacher Aufbau entspricht der pragmatischen Nutzung des Areals im 17. bis 19. Jahrhundert. Sie belegt zugleich, dass die westliche Erschließungsachse über den Graben hinweg kontinuierlich genutzt wurde – eine wichtige Voraussetzung für die Interpretation der Verkehrs- und Funktionsstrukturen der Burg im postmittelalterlichen Zustand. Die Brücke wurde ab 1870 durch eine feste Steinbrücke ersetzt (vgl. Befund J4).

Fazit: Die Brücke vor 1870 war eine dauerhaft verlegte, feste Holzkonstruktion aus der Zeit nach 1631. Sie spiegelt den funktionalen Wiederaufbau der Burganlage wider und dokumentiert die anhaltende Nutzung der mittelalterlichen Grabenstruktur im Rahmen der frühneuzeitlichen Gutsherrschaft.

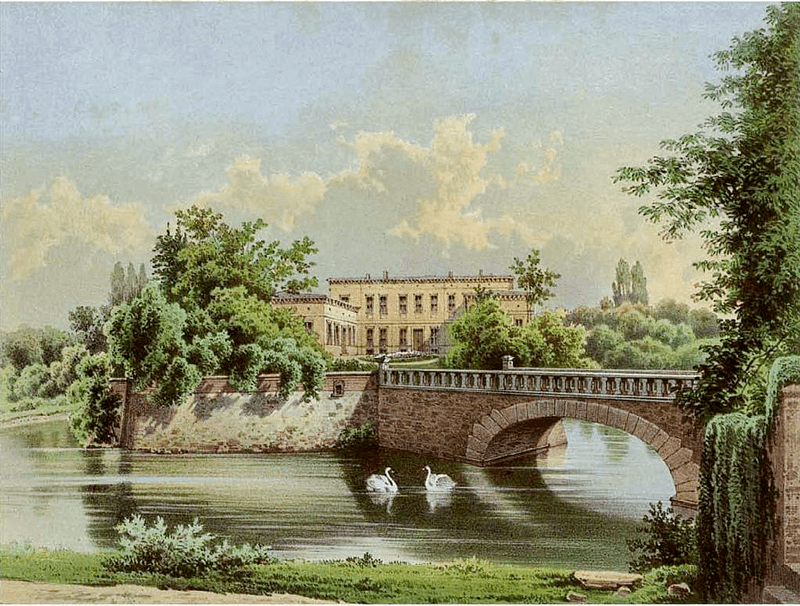

Befund J4: Brücke zwischen Vorburg und Hauptburginsel ab 1870

Baukörper und Konstruktion: Die Brücke besteht aus einem flachen Rundbogen mit sorgfältig gesetzten Ziegelsteinen in gleichmäßiger Lagerung. Die Pfeiler und die äußeren Widerlager wurden in Bruchstein- oder Mischmauerwerk ausgeführt, um die massive Überwölbung zu tragen. Charakteristisch ist der gegliederte Brückenaufbau mit profilierter Brüstungsmauer, die mit einer steinernen Balustrade versehen ist – ein typisches Gestaltungselement der Zeit um 1870 im Übergang zwischen Spätklassizismus und Historismus.

Funktion und Wirkung: Die neue Brücke war nicht nur eine infrastrukturelle Verbesserung, sondern auch ein architektonisches Gestaltungselement im Sinne der landschaftlichen Inszenierung des Schlossparks. Sie wurde bewusst als dauerhafte Zufahrtsachse zur repräsentativen Hauptfassade des klassizistischen Schlosses angelegt. Ihre solide Konstruktion erlaubt eine höhere Belastung und war für die Nutzung mit Fuhrwerken und Kutschen konzipiert – im Gegensatz zur leicht wirkenden Holzkonstruktion des Vorgängers.

Historischer Kontext: Der Bau der Brücke fällt in die Umbauphase des Schlosses durch Edo Graf von der Schulenburg ab ca. 1843, wurde aber wohl nachweislich erst um 1870 realisiert. Der Wandel von einer militärisch-funktionalen Wasserburg zu einem repräsentativen Landsitz spiegelt sich in der Formgebung und Ausführung deutlich wider. Die Brücke ist somit ein wichtiges Bindeglied zwischen dem mittelalterlichen Ursprung der Anlage und ihrer frühneuzeitlich-klassizistischen Überformung.

Duncker Stich von Schloss Angern (nach 1870) mit Rundbogenbrücke

Bauhistorische Bewertung

Die Brückenentwicklung der Burg Angern veranschaulicht in paradigmatischer Weise den baugeschichtlichen Übergang von einer hochmittelalterlichen Wehrburg zu einem frühneuzeitlich genutzten Herrensitz mit klassizistischer Repräsentationsarchitektur. In ihrer ursprünglichen Form um 1340 war die Zugangslösung als einziehbare hölzerne Zugbrücke in das Verteidigungskonzept eingebunden. Sie diente nicht nur der funktionalen Erschließung, sondern bildete zusammen mit dem Pforthäuschen auf der Vorburgseite eine kontrollierte Zugangssituation mit taktisch relevanter Rückzugsfunktion.

Nach der vermutlichen Zerstörung im Jahr 1631 wurde diese militärische Struktur nicht rekonstruiert. Stattdessen lässt sich ein Wandel hin zu einer dauerhaft befestigten, aber baulich schlichteren Holzbrücke ohne Wehrfunktion im 18. Jahrhundert feststellen. Diese diente primär der zivilen Nutzung im Rahmen der zunehmenden landwirtschaftlichen und repräsentativen Umnutzung der Anlage.

Den baulichen Endpunkt dieser Entwicklung markiert die um 1870 errichtete Ziegelbrücke mit gemauerter Balustrade, die als klassizistisches Gestaltungselement die Wehrhaftigkeit der ursprünglichen Anlage endgültig ablöst. Sie dokumentiert damit nicht nur einen gestalterischen, sondern auch einen ideellen Funktionswandel: Der Fokus lag nun auf Dauerhaftigkeit, Symmetrie und formaler Angleichung an das zeittypische Schlossensemble.

Die Brückenentwicklung in Angern verdeutlicht somit exemplarisch die Ablösung militärischer Zweckarchitektur durch zivil geprägte, repräsentative Zugangsformen im Kontext adliger Güterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts.