Vom homo militaris zum homo civilis: Zwei Bibliotheken–zwei Weltbilder. Die Bibliotheken auf Schloss Angern eröffnen ein einzigartiges Fenster in die geistige Welt zweier Generationen des altmärkischen Adels im 18. Jahrhundert. Was zunächst als private Büchersammlung erscheinen mag, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Spiegel tiefgreifender gesellschaftlicher, politischer und kultureller Transformationen. In den Werken, die Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763) zusammengetragen hatte, verdichtet sich das Selbstverständnis eines preußischen Generalfeldmarschalls, der sich als homo militaris et politicus im Dienst von Krone und Staat verstand – geleitet von strategischem Denken, staatsrechtlicher Reflexion und diplomatischer Praxis.

Nach seinem Tod übernahm sein Neffe Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg (1720–1791) nicht nur das Schloss, sondern auch das geistige Erbe. Die von ihm erweiterten und neu kuratierten Bestände dokumentieren eine deutliche Verschiebung: Hin zu moralphilosophischer Erziehung, aufklärerischer Geschichtsdeutung und individueller Bildung – zum Leitbild eines homo moralis et civilis. Die beiden Bibliotheken erzählen somit nicht nur von persönlichen Interessen, sondern vom Wandel des Adels im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Sie stehen für eine Transformation von Macht und Militär hin zu Vernunft, Tugend und Selbstreflexion – zwischen Schwert und Vernunft.

Die Bibliothek des Christoph Daniel von der Schulenburg

Die Bibliothek des preußischen Generalfeldmarschalls Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763) auf Schloss Angern ist weit mehr als ein Zeugnis repräsentativer Sammelleidenschaft. Sie lässt sich als bewusst konstruierter Bildungskanon verstehen, der militärisches Erfahrungswissen mit theoretischer Reflexion, staatsrechtlicher Systematik und moralphilosophischen Leitideen zu einem geschlossenen intellektuellen Arsenal für den Staatsdienst verbindet. Die Auswahl der Werke dokumentiert nicht nur die persönliche Laufbahn Schulenburgs – als Offizier, Diplomat und politischer Akteur –, sondern auch den normativen Anspruch eines gebildeten Adels in der Frühphase des aufgeklärten Absolutismus.

Als Teilnehmer an den großen Kriegen seiner Zeit – darunter der Spanische Erbfolgekrieg – und als Gesandter in politischen Krisenlagen wie der polnischen Königswahl von 1733, verfügte er über ein Erfahrungswissen, das durch gezielte Lektüre theoretisch untermauert wurde. Die Werke in seiner Bibliothek reichten von antiken Autoren wie Caesar, Livius und Plutarch über moderne Strategen wie Vauban bis hin zu politischen Klassikern wie Grotius oder Amelot de La Houssaye.

Zentrale Themen der Sammlung sind Kriegswissenschaft, Reichsverfassung, römische und mittelalterliche Historiographie sowie die politische Literatur der Frühen Neuzeit. Autoren wie Julius Caesar, Livius und Plutarch stehen in inhaltlicher wie symbolischer Kontinuität mit der heroisch-militärischen Selbstdeutung ihrer Zeit. Modernere Stimmen wie Grotius (De iure belli ac pacis), Vauban (De l’attaque et de la défense des places) oder Amelot de La Houssaye (Histoire du gouvernement de Venise) liefern das staatsrechtliche und strategische Rüstzeug für einen homo militaris et politicus, der sich nicht allein auf Schlachtfelder, sondern auch auf diplomatische Missionen und institutionelle Ordnungsfragen vorbereiten musste.

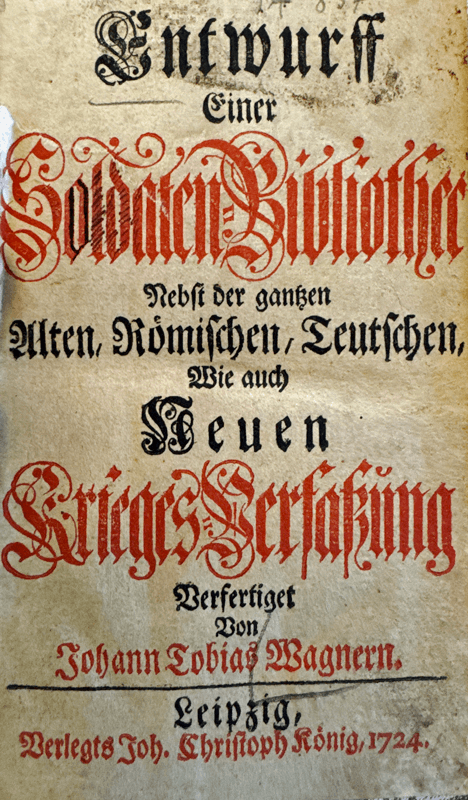

Besonders aufschlussreich ist die Übereinstimmung zahlreicher Titel mit den Empfehlungen der 1724 erschienenen Soldaten-Bibliothek von Johann Tobias Wagner. Diese Quelle gibt einen idealtypischen Kanon für die geistige Ausbildung von Offizieren vor – mit dem erklärten Ziel, deren Urteilskraft, Tugend und praktisches Wissen zu schärfen. Die nachweisliche Präsenz vieler dieser Titel im Bestand Schulenburgs belegt die bewusste Orientierung an einem europaweit geteilten Bildungsideal, das militärisches Können mit moralischer Disziplin und klassischer Bildung zu verschränken suchte.

Die Bibliothek wird damit zur intellektuellen Projektionsfläche eines Adels, der sich nicht mehr nur durch Stand und Herkunft legitimiert, sondern durch Bildung, Pflichtbewusstsein und staatsdienliches Handeln. Christoph Daniel von der Schulenburgs Sammlung ist Ausdruck eines pragmatisch-weltzugewandten Adelsverständnisses – funktional, rational, legitimierend. In ihr verdichtet sich das 18. Jahrhundert als Epoche strategischen Lesens: Bücher wurden nicht zum Selbstzweck gesammelt, sondern als Instrumente der Staatsvernunft, der Kriegskunst und der politischen Verantwortung verstanden.

Die Bibliothek des Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg

Nach dem Tod Christoph Daniel von der Schulenburgs im Jahr 1763 übernahm sein Neffe Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg (1720–1791) Schloss Angern samt der dort aufbewahrten Bibliothek. Mit dieser Übergabe veränderte sich nicht nur die Besitzstruktur, sondern auch das geistige Profil der Sammlung. Wo der Onkel strategisches und staatsrechtliches Wissen gesammelt hatte, erweiterte der Neffe die Bibliothek gezielt um Werke moralischer, erzieherischer und aufklärerischer Prägung. Die Bibliothek wurde unter Alexander nicht mehr primär als Instrument staatlicher Praxis verstanden, sondern als Raum der individuellen Selbstformung, ethischen Orientierung und bürgernahen Reflexion.

Zentrale Werke dieser Erweiterungsphase sind Friedrichs des Großen Mémoires pour servir à l’histoire de Brandebourg (1758), die anonym erschienenen Pensées de Monsieur le comte D’Oxenstir (1754) sowie Du Puys Instruction d’un père à sa fille (1752). Diese Titel belegen eine signifikante Verschiebung des Lektüreinteresses: Statt strategischer Rationalität dominieren nun Tugendethik, politische Aphoristik und bürgerliche Erziehungsliteratur.

Besonders auffällig ist der Einzug introspektiver und fiktionaler Literatur in die Bibliothek, etwa durch Prévosts Mémoires et aventures d’un homme de qualité. Diese Werke markieren die kulturelle Öffnung des Adels für neue literarische Formen, in denen Empfindsamkeit, individuelles Erleben und moralische Selbsterkenntnis eine zentrale Rolle spielen. Zugleich spiegeln sie die Rezeption einer sich wandelnden Adelskultur, die zunehmend zwischen höfischer Repräsentation, bürgerlicher Lesekultur und aufklärerischer Selbstvergewisserung vermittelt.

Einen besonderen Stellenwert nimmt das dreibändige Werk Les leçons de la sagesse (1743) ein. Diese Sammlung moralphilosophischer Lehren fungierte nicht nur als kontemplative Lektüre, sondern diente Alexander Friedrich Christoph offenbar auch als Leitfaden einer „Kultur der Selbstbildung“. In Verbindung mit weiteren Texten dieser Art dokumentiert sie den Übergang von einer staatsdienlichen zur sittlich fundierten Lektürepraxis.

Insgesamt lässt sich die unter Alexanders Verantwortung weitergeführte Bibliothek als intellektuelles Spiegelbild einer Adelsgeneration deuten, die Rationalität, Tugend und Bildung nicht mehr nur als Herrschaftsinstrumente, sondern als Ausdruck persönlicher Ethik und sozialer Verantwortung versteht. Der homo moralis et civilis tritt an die Stelle des homo militaris – und mit ihm wandelt sich auch die Funktion der Bibliothek: vom Arsenal zur Schule des Ichs.

Vergleich: Zwei Bibliotheken, zwei Adelsideale

Die Bibliotheken von Christoph Daniel von der Schulenburg und Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg sind mehr als private Büchersammlungen – sie stehen paradigmatisch für den Wandel adeliger Selbstverständnisse im 18. Jahrhundert. Während Christoph Daniel, geprägt von Kriegsdienst, Diplomatie und klassischer Gelehrsamkeit, eine Bibliothek für den homo militaris et politicus aufbaute, entwickelte sein Neffe Alexander einen aufklärerisch geprägten Bildungskanon für den homo moralis et civilis.

Beide Sammlungen folgen einer klaren intellektuellen Programmatik, unterscheiden sich jedoch in Zielrichtung und Funktion. Christoph Daniel strebte nach strategischer Kompetenz, staatsrechtlicher Klarheit und klassischer Orientierung; seine Bücher waren Werkzeuge für die politische Praxis. Alexander hingegen richtete seine Sammlung auf moralische Bildung, familiäre Erziehung und individuelle Selbstreflexion aus – Bücher wurden für ihn zum Medium sittlicher Selbstformung.

Auch in der Auswahl der Autoren zeigt sich diese Differenz: Grotius, Vauban und Polybios auf der einen Seite; Friedrich II., Oxenstirna und Prévost auf der anderen. Der erste vertraute der Ratio der Ordnung, der zweite der Vernunft des Gefühls. Die Transformation vom Pflichtethos des Staatsdieners zur emotional reflektierten Identität des gebildeten Adeligen vollzieht sich in diesen Regalen nicht beiläufig, sondern bewusst – als Spiegel geistiger Bewegungen der Aufklärung.

Die beiden Bibliotheken stehen somit nicht nur für zwei Generationen, sondern für zwei Konzepte adeliger Autorität: das eine geformt durch Krieg, Amt und Stand, das andere durch Bildung, Tugend und persönliche Verantwortung. In ihrer Gegenüberstellung offenbaren sie den epochalen Wandel vom barocken Herrschaftsadel zum aufgeklärten Bildungsträger – von der Schwertspitze zur Lesebrille.