Der Wehrgang der Burg Angern im architekturhistorischen Kontext. Die Ringmauer der Burg Angern um 1350 besaß mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen umlaufenden, gemauerten Wehrgang, wie er bei spätmittelalterlichen Höhenburgen in Süddeutschland oder Böhmen üblich war.

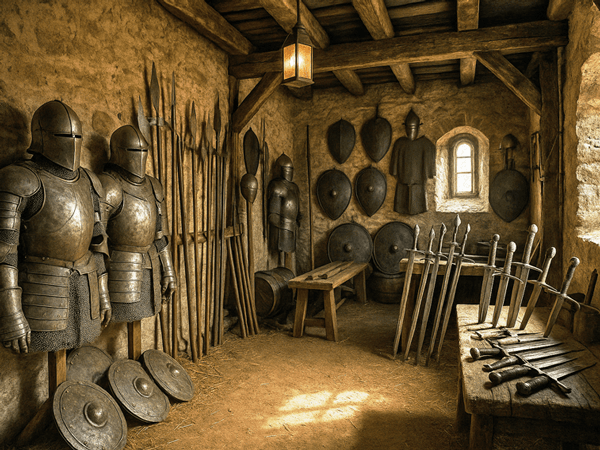

KI generierte Ansicht des südlichen Wehrgangs der Burg Angern mit Palas

Stattdessen sprechen sämtliche archäologischen und baustrukturellen Hinweise, gestützt durch den Vergleich mit zeitgleichen Anlagen in der Altmark (Kalbe/Milde, Beetzendorf, Letzlingen, Brome), für eine Konstruktion aus punktuell angesetzten, hölzernen Wehrplattformen. Diese wurden rückseitig an der Innenseite der Bruchsteinmauer angebracht – meist auf einfachen Konsolen oder eingelassenen Tragbalken – und bestanden aus einem Dielenbelag mit schlichter Brüstung. Sie waren nicht durchlaufend verbunden, sondern dienten gezielt der Sicherung besonders gefährdeter Mauerabschnitte.

Für Angern lassen sich auf dieser Grundlage drei funktional besonders bedeutsame Positionen rekonstruieren:

- Am westlichen Torbereich mit Blick zur Vorburg und Zugbrücke – zur Kontrolle des Haupteingangs;

- An der Südseite der Hauptburg, zwischen Palas und Brücke zur Turminsel – als Verteidigungskorridor entlang der kritischen internen Verbindungslinie;

- An der Nordostseite, in Richtung des Dorfs – zur Kontrolle des offenen Zugangs- und Beobachtungsraums.

Diese punktuelle Ausstattung entsprach dem militärischen Bedarf einer wasserumwehrten Niederungsburg mit wirtschaftlicher Schutzfunktion und diente der flexiblen Verteidigung im Ernstfall. Der Verzicht auf massive Wehrbauten oder durchgehende Zinnen war weniger Ausdruck architektonischer Rückständigkeit als vielmehr Resultat einer funktional-rationalen Bauweise, die sich an Ressourcen, Standortgegebenheiten und strategischen Erfordernissen orientierte.

Die Konstruktion der Ringmauer aus unbehauenem Feldstein mit durchschnittlich 1,2 bis 1,5 Metern Stärke und einer geschätzten Höhe von bis zu sieben Metern bot hierfür ein stabiles Grundgerüst. Die hölzernen Aufsätze konnten modular ergänzt, repariert oder rückgebaut werden – ein bedeutender Vorteil in einem sich wandelnden politischen Umfeld mit begrenzten Mitteln.

Im baulichen Gesamtkonzept war die Integration des Palas in die Ringmauer ein weiterer Ausdruck dieses pragmatischen Verteidigungskonzepts: Seine massive Ostwand ersetzte dort den Mauerzug und übernahm zugleich Wohn-, Repräsentations- und Schutzfunktionen. Die Ringmauer, der Wassergraben und die inselartige Stellung des Bergfrieds bildeten zusammen ein abgestuftes Verteidigungssystem, das bei einem Angriff Rückzugsmöglichkeiten und taktische Tiefe gewährte – ohne den Aufwand einer permanent bemannten Wehranlage.

In ihrer Gesamtheit belegt die Anlage von Angern die typische Erscheinung eines altmärkischen Wehrbaus im 14. Jahrhundert: militärisch reduziert, ökonomisch durchdacht und strategisch angepasst – ein Modell, das sich grundlegend von hochmittelalterlichen Idealburgen unterscheidet, aber umso authentischer für das regionale Burgenwesen im nördlichen Mitteleuropa steht.

Militärisch-taktischer Kontext

Der militärische Kontext der Burg Angern erklärt, weshalb auf einen durchgehenden Wehrgang verzichtet wurde. Als typische Wasserburg der norddeutschen Tiefebene war Angern von einem breiten, künstlich angelegten Graben umgeben, der eine natürliche Verteidigungslinie bildete und direkte Sturmangriffe stark erschwerte. Die Ringmauer selbst diente weniger als aktiv besetzter Verteidigungsgang, sondern primär als strukturelle Barriere zur Sicherung der Hauptinsel.

Ein vollständiger umlaufender Wehrgang war unter diesen Bedingungen weder notwendig noch wirtschaftlich sinnvoll. Die verfügbaren Ressourcen wurden offenbar gezielt auf die Verstärkung kritischer Punkte konzentriert: Das betraf insbesondere den Bereich des westlichen Tors (Zugang zur Vorburg und zum Brückenkopf), die südliche Achse zwischen Palas und Wehrturm sowie die Nordostflanke zur offenen Dorflage. Die dort mutmaßlich angebrachten hölzernen Plattformen konnten flexibel genutzt, ergänzt oder rückgebaut werden – eine Vorgehensweise, die in der spätmittelalterlichen Altmark weit verbreitet war und sich z. B. auch in Kalbe oder Letzlingen nachweisen lässt.

Zudem war Angern nicht primär als dauerhafte Garnison konzipiert. Die Besatzung bestand aus einer kleinen Hauswache und dem Gefolge des Lehnsinhabers; eine permanente wehrhafte Belegung der Mauer war nicht vorgesehen. Entsprechend lag der Fokus auf einer wirtschaftlich tragfähigen Minimalstruktur, die bei Bedarf kurzfristig ertüchtigt werden konnte – z. B. durch den Aufbau zusätzlicher Plattformen im Krisenfall.

Auch das abgestufte Rückzugssystem der Burg spricht für eine selektive Verteidigungsstrategie: Die Ringmauer bildete die erste Linie, dahinter lagen Palas und Innenhof, schließlich der über Brücke erreichbare Bergfried auf der Turminsel als ultima ratio. In diesem Kontext waren durchlaufende Wehrgänge entbehrlich – entscheidend war vielmehr die schnelle, gezielte Beweglichkeit der Verteidiger an neuralgischen Punkten. Diese Struktur entsprach genau dem Zweck einer mittelgroßen Herrschaftsburg des niederen Adels, wie sie für die Altmark des 14. Jahrhunderts typisch war.

Erhaltung der Ringmauer

Im Gegensatz zu vielen anderen Festungen wurde die Ringmauer der Hauptburg Angern im Dreißigjährigen Krieg nicht durch systematischen Artilleriebeschuss zerstört. Die Angriffe im Sommer 1631 erfolgten durch das berüchtigte Holksche Regiment unter Heinrich von Holk, dessen Taktik auf rasch ausgeführte Überfälle und Brandlegungen beruhte – nicht auf langwierige Belagerungen mit schwerem Belagerungsgerät. In den überlieferten Quellen wie auch im archäologischen Befund fehlt jeder Hinweis auf Kanoneneinschläge, Mauerabbrüche durch Beschuss oder gezielte Sprengung. Die Zerstörung der Wehrmauer ist vielmehr auf Brandfolgen, einstürzende hölzerne Aufbauten, Witterungseinflüsse sowie gezielte Materialentnahme im Laufe des 17. Jahrhunderts zurückzuführen. Zahlreiche Stein- und Ziegelpartien der ehemaligen Mauer wurden nachweislich beim Wiederaufbau von Nebengebäuden oder in der barocken Überformung ab 1735 wiederverwendet.

Einzelne Mauerabschnitte – etwa die noch erhaltene Bruchsteinwand mit Fensteröffnung im südöstlichen Bereich der Hauptburg – lassen sich als authentische Reste des ursprünglichen Mauerrings ansprechen. Ihre Materialität, Wandstärke und Position stimmen mit den typischen Merkmalen hochmittelalterlicher Ringmauern in der Altmark überein. Während der barocken Umgestaltung verschwand der Großteil der aufragenden Wehrmauer, doch Teile der Sockelzone und der unteren Wandabschnitte blieben erhalten und wurden teils in spätere Keller- oder Fundamentzonen integriert.

Diese sekundäre Nutzung erklärt, warum die ursprüngliche Wehranlage heute nur noch abschnittsweise fassbar ist – gleichwohl liefert sie wertvolle Hinweise auf die ursprüngliche Verteidigungsarchitektur der Burg Angern um 1350.

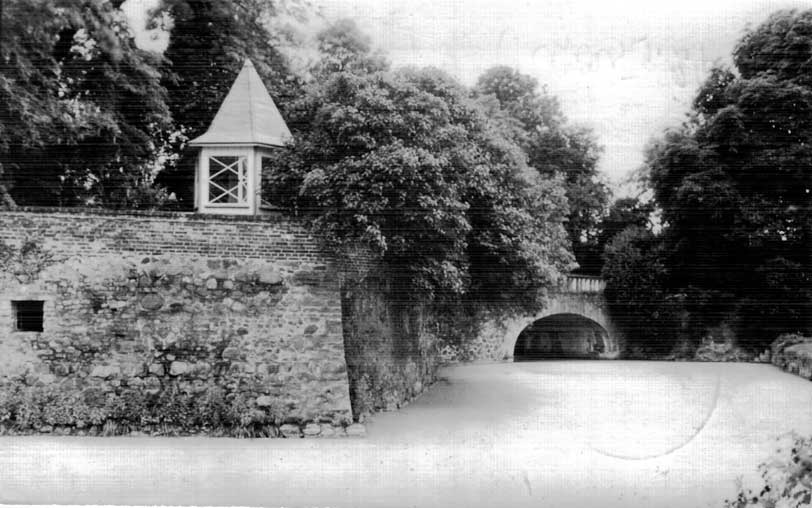

Nordöstlicher Teil der erhaltenen Ringmauer (Aufnahme 20. Jahrhundert)

Quellen

- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolmirstedt. Halle a. d. S., 1911.

- Danneil, Johann Friedrich: Das Geschlecht der von der Schulenburg, Bd. 1. Salzwedel, 1847.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, Der Bezirk Magdeburg. München/Berlin, 1990.

- Busse, Peter: Burgen in Sachsen-Anhalt. Eine historische Einführung. Halle, 2002.

- Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt: Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt. Altmarkkreis Salzwedel, Petersberg 2002.