Schloss

Das zwischen 1738 und 1745 unter General Christoph Daniel von der Schulenburg errichtete Schloss Angern präsentiert sich als barocke Dreiflügelanlage mit klar gegliederter Raumachse. Hinweis: Das Schloss Angern befindet sich in Privatbesitz und ist nicht öffentlich zugänglich.

- Details

- Category: Schloss

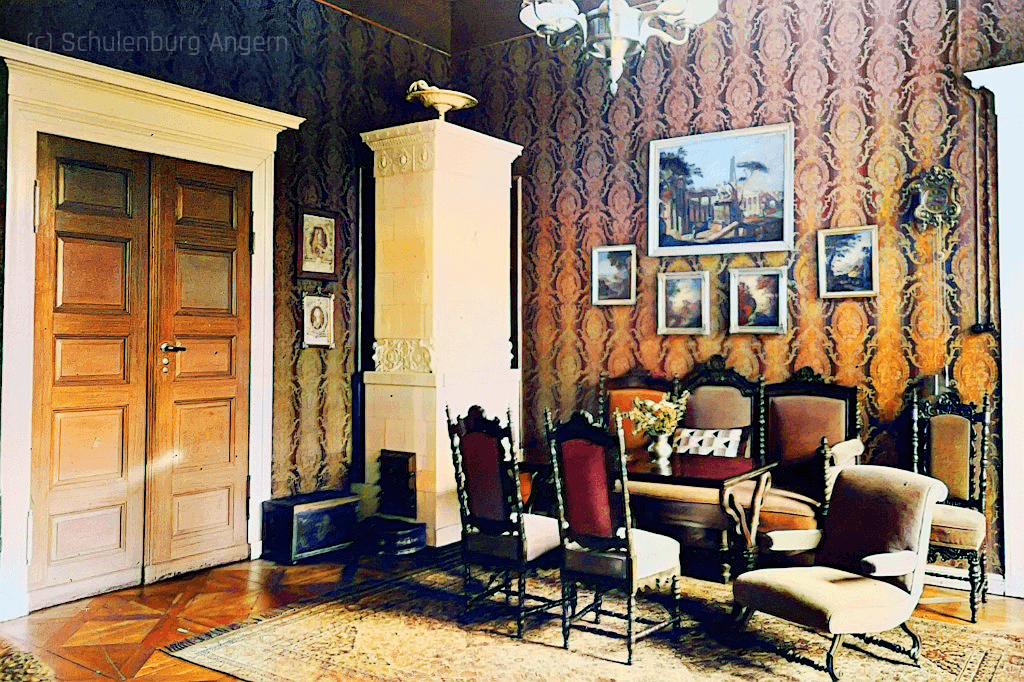

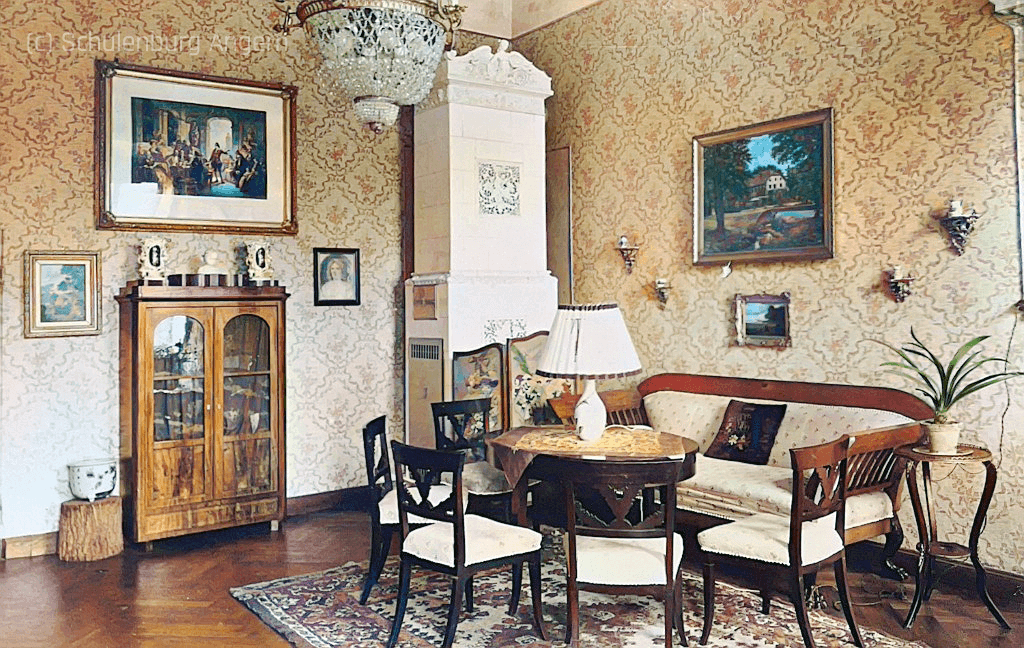

Inszenierte Herrschaft im Interieur – Die Ausstattung des Schlosses Angern im Spiegel des Inventars von 1752. Die Ausstattung adeliger Wohnsitze im 18. Jahrhundert war mehr als nur funktionale Möblierung: Sie diente der Repräsentation, der sozialen Codierung und der performativen Inszenierung von Herrschaft, Bildung und weltläufigem Geschmack. Das Inventar des Schlosses Angern aus dem Jahr 1752 (Gutsarchiv Angern, Rep. H 76) erlaubt einen selten detaillierten Blick in die Wohnkultur eines preußisch-altmärkischen Adligen der Barockzeit. Christoph Daniel von der Schulenburg, General der Infanterie im Dienste des Königs von Sardinien, hatte das Schloss wenige Jahre zuvor als Teil einer umfassenden Besitz- und Herrschaftskonsolidierung neu errichten und vollständig ausstatten lassen. Die analysierten Einrichtungsgegenstände, Textilien, Dekorationselemente und Supraporten spiegeln nicht nur die internationale Herkunft des Besitzers, sondern auch seine Ambition, in Angern ein stilistisch kohärentes und symbolisch aufgeladenes Herrschaftszentrum zu etablieren.

- Details

- Category: Schloss

Erbkauf statt Erbgang – Der Vertrag von 1734 über das Rittergut Angern und seine familiären, rechtlichen und ökonomischen Implikationen. Der Erwerb des Ritterguts Angern durch Christoph Daniel von der Schulenburg im Jahr 1734/35 stellt ein paradigmatisches Beispiel für adlige Besitzsicherung im Spannungsfeld von Erbfolge, Schuldenkrise und familiärer Kontinuität dar. Der "unwiderrufliche Erbkaufkontrakt", der diesen Übergang regelte, erlaubt tiefe Einblicke in rechtliche Instrumente, familiäre Strategien und die Bedeutung verwandtschaftlich gestützter Kreditverhältnisse im Adelsmilieu des 18. Jahrhunderts.

- Details

- Category: Schloss

Von dem Bau. Die um 1734 entstandenen Bauanweisungen des Christoph Daniel von der Schulenburg, überliefert im Gutsarchiv Angern (Rep. H Nr. 409 und Nr. 76), sowie seine Anweisungen "von dem Bau" gewähren tiefe Einblicke in die Praxis adliger Baupolitik im brandenburgisch-preußischen Landadel des 18. Jahrhunderts. Trotz finanzieller Belastungen durch die Zusammenführung mit Gut Vergunst und expansive Haushaltsführung verfolgt Schulenburg ein erstaunlich detailliertes, pragmatisches und zugleich gestalterisch anspruchsvolles Bauprogramm.

- Details

- Category: Schloss

Finanzielle Lasten und Investitionsprioritäten beim Schlossbau in Angern – Eine Analyse der Ausgabenbilanz von 1737. Die Ausgabenbilanz vom 24. Mai 1737 stellt ein aufschlussreiches Dokument über die ökonomischen Rahmenbedingungen und Prioritätensetzungen während der frühen Phase des barocken Schlossbaus in Angern dar. Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg, der damalige Besitzer des Ritterguts, ließ die Anlage ab 1735 unter erheblichen finanziellen Aufwendungen neu errichten. Die Bilanz verzeichnet zwischen 1735 und Mai 1737 Gesamtausgaben in Höhe von 22.026 Talern, 16 Silbergroschen und 8 Pfennig, von denen 9.100 Taler explizit als baugebundene Ausgaben ausgewiesen sind.

- Details

- Category: Schloss

Nach der Zerstörung der Burganlage von Angern im Dreißigjährigen Krieg im Sommer 1631 durch den Einfall des Holk'schen Regiments – blieben das Erdgeschoss es Palas und der Turm mit mehreren Etagen sowie auch die Tonnengewölbe neben dem Turm erhalten. Aus diesen Resten entstand ab etwa 1650 ein schlichter Neubau, der baulich und funktional zwischen ruinöser Burg und barockem Schloss vermittelt. Die neue Wohnanlage umfasste laut Quellenbefund drei Hauptbestandteile: das zweigeschossige Haupthaus, ein einstöckiges Nebengebäude und den dazwischenstehenden Rest des Turms. Letzterer war als solcher zwar funktionslos geworden, aber architektonisch in das Ensemble eingebunden und beherbergte immerhin noch ein bewohnbares Zimmer.

- Details

- Category: Schloss

Das Schloss Angern steht exemplarisch für die Umbaupolitik und Repräsentationskultur der weit verzweigten Familie von der Schulenburg im 18. und 19. Jahrhundert. Ein Vergleich mit anderen Besitzungen verdeutlicht, wie unterschiedlich die Familienzweige ihre Sitze ausgestalteten, je nach Funktion, Status und regionalem Kontext.

Subcategories

Geschichtlicher Überblick

Das Wasserschloss Angern blickt auf eine über 700-jährige Geschichte zurück und war Sitz des altmärkischen Uradelsgeschlechts von der Schulenburg – ein Ort politischer Macht, wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Repräsentation vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.

Burg Angern

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs. Hinweis: Die Überreste der Burg befinden sich in Privatbesitz und sind nicht öffentlich zugänglich.

Die Hauptburg

Die Hauptburg von Angern war eine nahezu quadratische Inselanlage mit ringförmigem Wassergraben, massivem Bruchsteinsockel und einer ursprünglich bis zu 8 Meter hohen Wehrmauer. Der östliche Palas übernahm zugleich die Funktion der Ringmauer und enthielt bauzeitliche Tonnengewölbe, die bis heute erhalten sind. In Kombination mit dem Wehrturm auf der separaten Turminsel bildete die Hauptburg ein gestaffeltes Verteidigungssystem, das typisch für hochmittelalterliche Wasserburgen in der Altmark war.

Der Palas

Der Palas der Burg Angern wurde um 1340 errichtet und bildet das zentrale Wohn- und Verwaltungsgebäude der Hauptburginsel. Sein Erdgeschoss ist vollständig tonnengewölbt, mit asymmetrischen Ziegelansätzen, bauzeitlichen Fensteröffnungen und einem original erhaltenen Umkehrgang. Die Außenmauern bestehen aus roh gebrochenem Feldstein, die Innenstruktur aus Ziegelmauerwerk – eine für hochmittelalterliche Wasserburgen der Altmark typische Kombination. Archäologische und bauhistorische Befunde belegen eine kontinuierliche Nutzung ohne barocke Überformung.

Die Turminsel der Burg

Die Turminsel von Angern war baulich vom Palas getrennt und durch einen eigenen Abschnitt des Wassergrabens gesichert. Im Zentrum stand der achtgeschossige Bergfried aus Bruchstein mit bis zu 2,50 Meter starken Mauern, dessen Erdgeschoss vollständig erhalten ist. Angrenzend befanden sich zwei Tonnengewölbe und ein funktionierender Brunnen, was auf eine autarke Nutzung und strategische Bedeutung als Rückzugsort im Verteidigungsfall hinweist.

Befunde der Burg

Die Burg Angern als Forschungsgegenstand: Quellenlage, Befundauswertung und Rekonstruktionspotenzial. Die Burganlage von Angern in Sachsen-Anhalt stellt ein bislang kaum wissenschaftlich untersuchtes Beispiel für eine hochmittelalterliche Wasserburg mit außergewöhnlich gut erhaltener Geländestruktur und dokumentierbaren Baubefunden dar.

Geschichte des Schlosses

Die Geschichte des Schlosses Angern beginnt mit der Errichtung einer Wasserburg im Jahr 1341, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach zerstört und wiederaufgebaut wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde das Anwesen im 18. Jahrhundert unter Christoph Daniel von der Schulenburg zu einem barocken Schloss umgestaltet und blieb bis 1947 im Besitz der Familie von der Schulenburg.

Rundgang

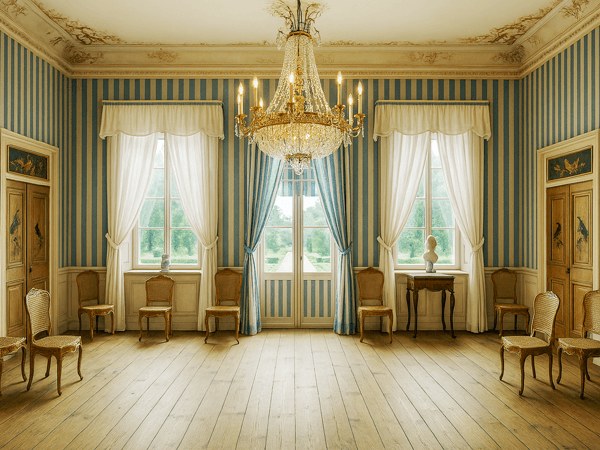

Der digitale Rundgang durch das Wasserschloss Angern führt Besucher durch die geschichtsträchtigen Räume und Gänge eines altmärkischen Adelssitzes und bietet dabei faszinierende Einblicke in Architektur, Alltagskultur und Repräsentation – von der barocken Gartenachse über die historischen Wohnbereiche bis hin zum historischen Dachstuhl.

Gut Vergunst

Das Gut Angern-Vergunst war ein bedeutender Teilbesitz des Schulenburgschen Familienkomplexes in der Altmark, dessen Erwerb durch Christoph Daniel von der Schulenburg 1738 die territoriale und wirtschaftliche Einheit des Majorats Angern entscheidend festigte.