Nach dem Tod von Heinrich Hartwig (1677–1734) geriet das Gut Angern in Konkurs und wurde zum Verkauf gestellt. Die geringe Größe der einzelnen Höfe führte zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Zahlungsausfällen.

Der königlich-sardinische General der Infanterie Christoph Daniel (1679–1763) von der Schulenburg kaufte das Gut und Schloss Angern aus der Insolvenzmasse. Mit diesem Kauf vereinigte er alle Teile wieder unter seiner Hand und wandelte sie in Allodialbesitz um.

Im Jahr 1725 ließ Christoph Daniel durch den Fiscal Petrus Groschen die Abgaben und Dienste der Untertanen des Gutes dokumentieren. Diese Aufzeichnungen zeigen, dass Angern damals 8 Halbspännerhöfe, 9 ganze Kossaten, 5 halbe Kossaten, 10 Freie und 3 Neuansiedler umfasste. Weitere Untertanen kamen aus Wenddorf, darunter 2 Ackerleute, 2 Halbspänner und 8 Kossaten.

Dank seines Dienstes im Königreich Sardinien erlangte Christoph Daniel beträchtlichen Wohlstand. Er verlor auch in fremden Diensten nie das Interesse an seinen heimatlichen Gütern und wählte Angern als Altersruhesitz. Im Jahr 1735 beglich er die Schulden der Gläubiger und erwarb für etwa 34.000 Reichstaler das Gut samt Wenddorf und Bülitz von den Erben seines Bruders.

Am 2. Mai 1738 kaufte Christoph Daniel das Lehn- und Rittergut Vergunst-Angern sowie Alt-Hansens Teil, einschließlich der Dörfer Angern und Wenddorf, für 50.000 Reichstaler von Generalmajor Adolf Friedrich Reichsgraf von der Schulenburg-Beetzendorf.

Nach dem Kauf vereinigte Christoph Daniel die beiden Güter des Dorfes und verlagerte den landwirtschaftlichen Betrieb auf den Schlosshof. In seinem Testament von 1762 stiftete er das Rittergut Angern als Fideikommiss und erließ eine Sukzessionsordnung. Sein Besitz ging nach seinem Tod 1763 an seinen Neffen Alexander Friedrich Christoph I über.

Alexander Friedrich Christoph wurde für seine militärischen Erfolge von Friedrich II. in den Grafenstand erhoben. Er modernisierte den Betrieb, erweiterte die Wirtschaftsgebäude und führte innovative Methoden in der Landwirtschaft ein. Seine Nachfahren sicherten das Gut über Generationen hinweg.

Während des Friedens von Tilsit im Jahr 1807 wurde Angern Teil des Königreichs Westfalen. Reformen wie die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Einführung des Code Civil prägten diese Zeit.

Seit 1754 residierte Christoph Daniel in Angern. Er vererbte das Gut an seine Nachkommen, die es als bedeutendes landwirtschaftliches und architektonisches Erbe weiterführten.

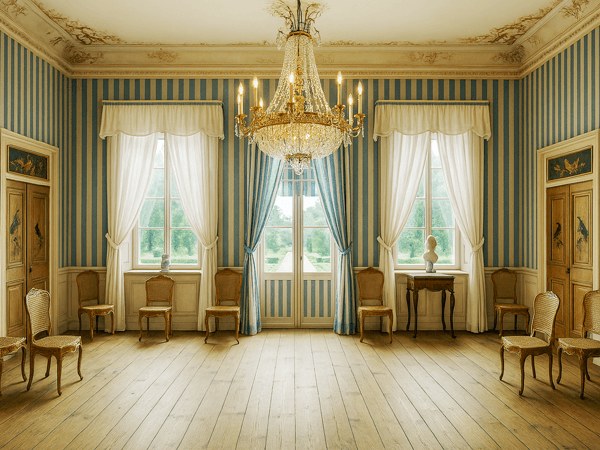

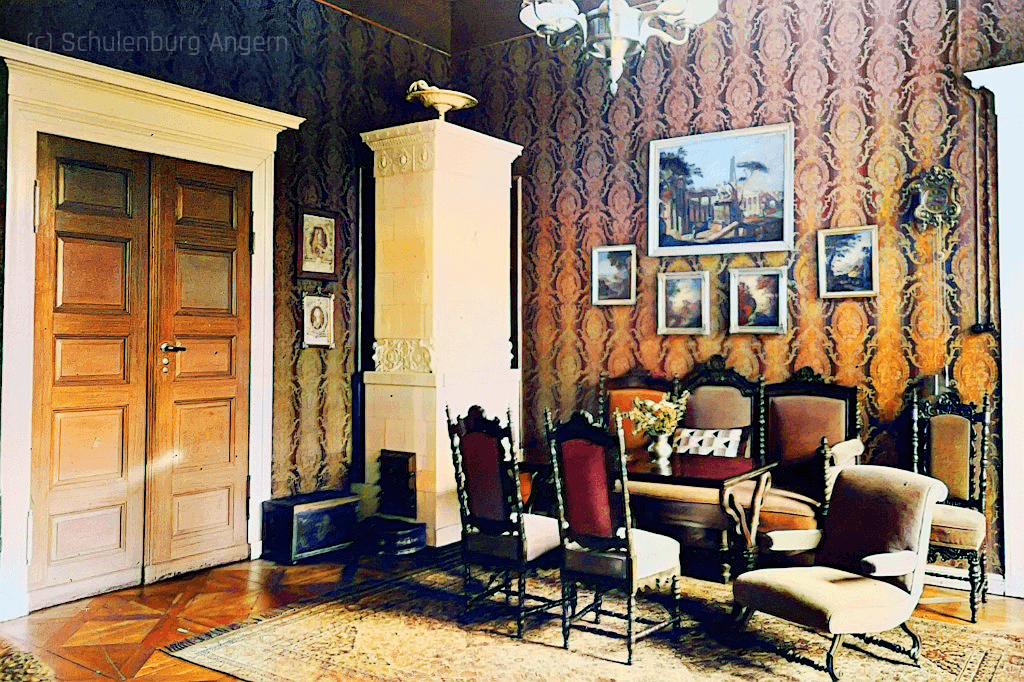

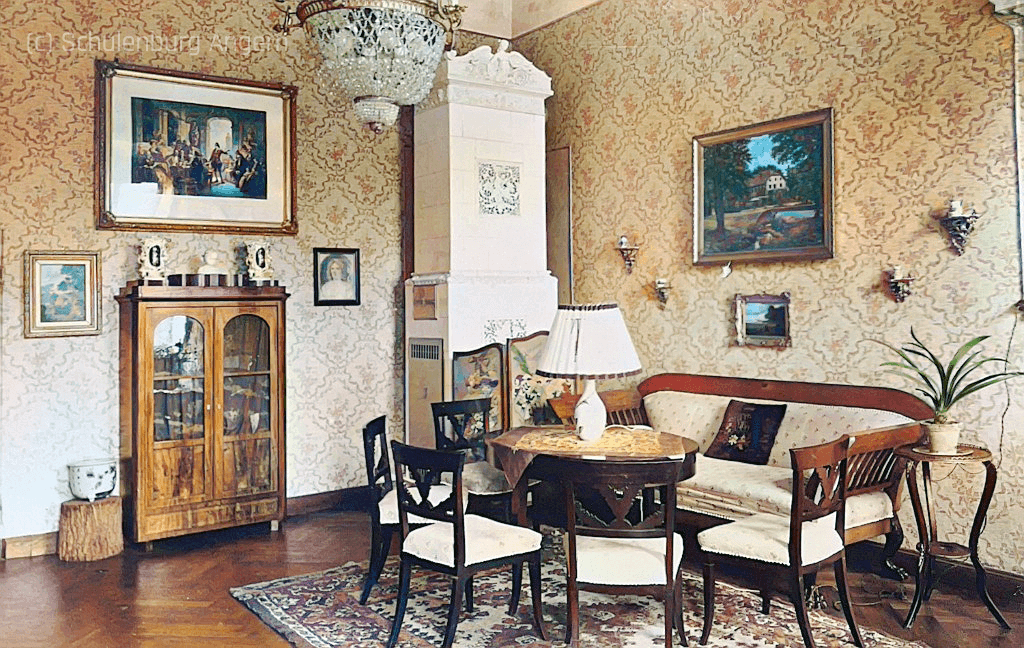

Auch heute noch erinnern das Schloss und die Kirche, die Christoph Daniel einst vergrößern und verschönern ließ, an die lange Geschichte und den Einfluss der Familie von der Schulenburg in Angern.