Ein zentraler Raum zwischen Privatheit, Repräsentation und Übergang: Der Raum mit der Historie Coriolans: Der im Inventar durch die Darstellung der Historie Coriolans über dem Kamin gekennzeichnete Raum war ein Schlüsselraum innerhalb des Appartements Christoph Daniel von der Schulenburgs. Seine dreifache Erschließung – vom Vestibül über die Antichambre, zum angrenzenden Flügelzimmer, sowie zur rückwärtigen Polterkammer – macht ihn architektonisch zu einem Verbindungs- und Durchgangsraum, der zugleich klar eigenständige Funktionen erfüllt.

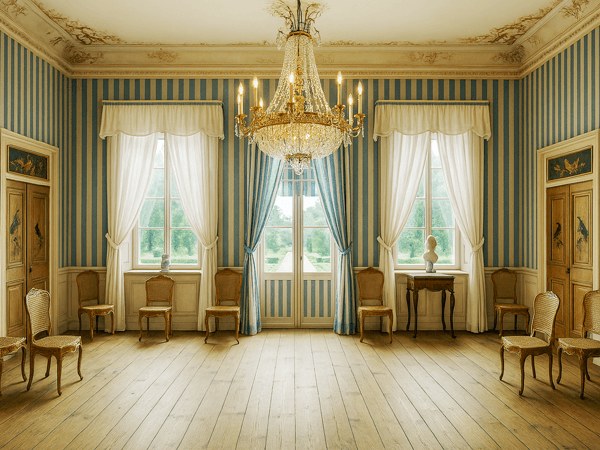

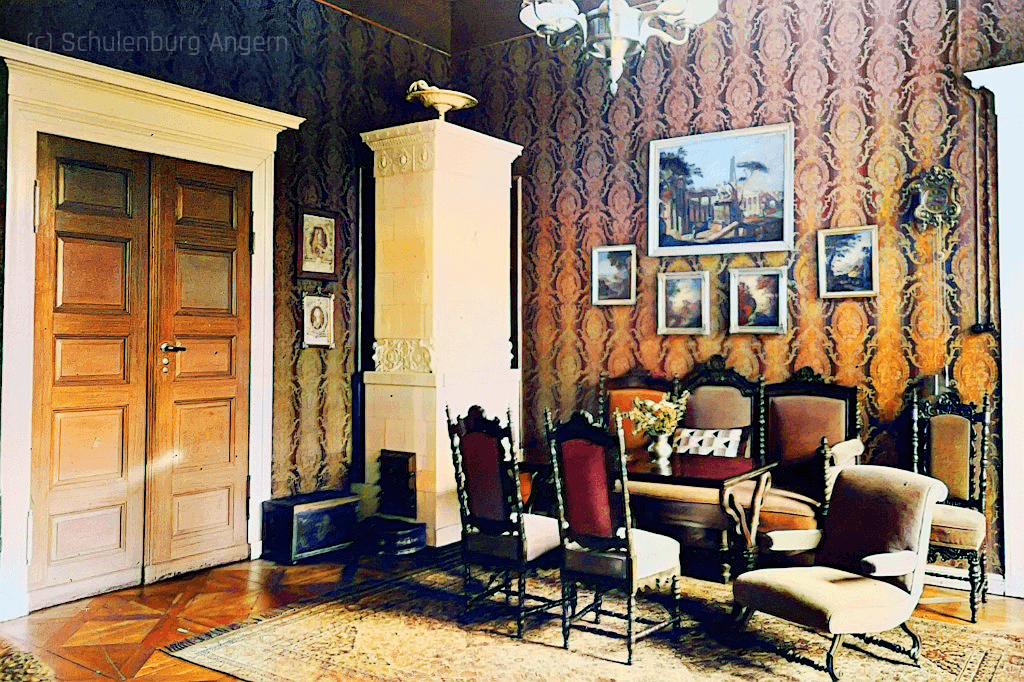

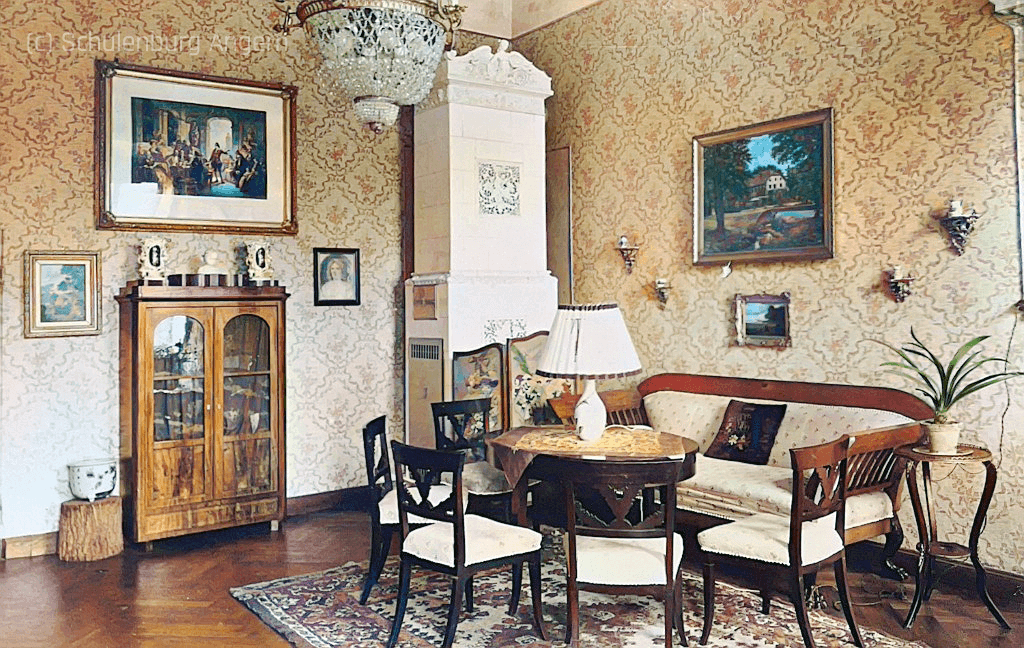

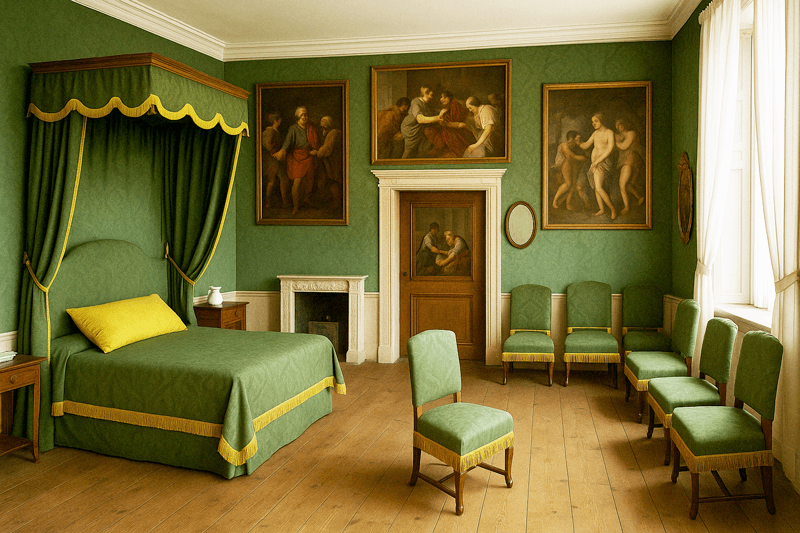

Die Ausstattung zeigt ihn als privaten Wohn- und Schlafraum mit repräsentativer Qualität: Mit 18 Bahnen grüner Brocadelltapeten, einem Bett à la Duchesse aus grünem Mohrstoff, eleganten Sitzmöbeln mit Damastbezug, einer Nussbaumkommode, einem Porzellanwaschbecken und einem großen ovalen Spiegel stellt der Raum eine durchweg hochwertige, stilistisch einheitliche Gestaltung auf hohem Niveau dar. Die Farbgebung – grün mit goldgelben Akzenten – entspricht dem barocken Ideal von Würde und kultivierter Zurückhaltung. Die drei Supraporten mit italienischen Bauernszenen oder Bacchanalien verweisen auf einen dekorativen, aber zugleich geselligen Bildkanon. Besonders auffällig ist das Wandbild über dem Kamin, das die römische Historie des Gnaeus Marcius Coriolanus zeigt – eine Szene politischer Macht, Loyalität und innerer Zerrissenheit. Diese allegorische Wahl verweist auf das politisch-militärische Selbstbild Christoph Daniels als loyaler, aber unabhängiger Offizier im Dienst fremder Kronen. Der Raum gewinnt dadurch eine kulturelle und symbolische Tiefenschicht, die über reines Wohnen hinausweist.

KI Rekonstruktion des Raums um 1750

Funktionale Bedeutung im Ensemble

In der Logik des Appartements lässt sich dieser Raum als eine Art privates Appartement innerhalb des Appartements verstehen – eine semi-private Mittelzone zwischen dem öffentlich repräsentativen Hauptzimmer und der intimen Polterkammer. Die drei Zugänge sprechen dafür, dass dieser Raum:

-

vom Vestibül aus über die Antichambre für formell vorgelassene Besucher zugänglich war,

-

mit dem Flügelzimmer (vermutlich Logier- oder Dienerzimmer) verbunden war, was eine Übernachtungsfunktion oder dienstliche Betreuung nahelegt,

-

und zur Polterkammer mit Bibliothek und Sammlung führte – was auf einen Rückzugsbereich mit kontrollierter Zugänglichkeit deutet.

Er diente somit nicht nur als Schlafraum, sondern auch als Empfangsraum auf mittlerem Rang, als Ort informeller Gespräche oder Rückzugsstätte zwischen Repräsentation und privater Beschäftigung.

Fazit

Der Raum mit der Darstellung des Coriolanus war ein architektonischer, funktionaler und symbolischer Knotenpunkt im Appartement Christoph Daniels. Er verband repräsentative, persönliche und dienstliche Funktionen in einem sorgfältig gestalteten Raum, dessen Bildausstattung und textile Inszenierung auf das Selbstverständnis eines gebildeten, staatsdienenden Offiziers verweist. In seiner Mehrschichtigkeit steht der Raum exemplarisch für die Übergangszonen barocker Wohnkultur, in denen Status, Privatheit und kulturelle Selbstaussage ineinander übergingen.