Ein Beitrag zur materiellen Kultur und militärischen Wohnpraxis im Zeitalter des Rokoko. Das Feldbett eines Generals im mittleren 18. Jahrhundert war mehr als ein funktionales Möbel – es war Ausdruck einer Lebenshaltung, eines Standsbewusstseins und eines transitorischen Raumbewusstseins zwischen Lager, Garnison und Schloss. Die vorliegende Rekonstruktionsstudie nimmt das überlieferte Feldbett aus dem Schlafzimmer des Generals Christoph Daniel von der Schulenburg im Schloss Angern zum Ausgangspunkt, um Struktur, Materialität und kulturelle Bedeutung eines solchen Möbelstücks zu erschließen.

Quellenlage und Kontextualisierung

Das Bett ist im Inventar des Schlosses Angern um 1750 wie folgt verzeichnet:

„Unter dessen Himmel stehet ein Feldbett, worin S. Exz. schlafen, von geblümten Zitz mit gelbem Taft gefüttert. Darin sind 2 Cattalonier Decken, 3 kleine Hauptkissen, 2 Maderatzen und ein Polster, 1 rot und weiß gestreiftes Barchentfederbett“【1】.

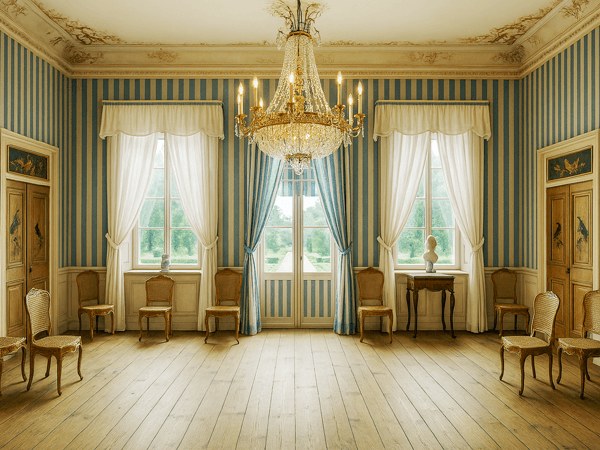

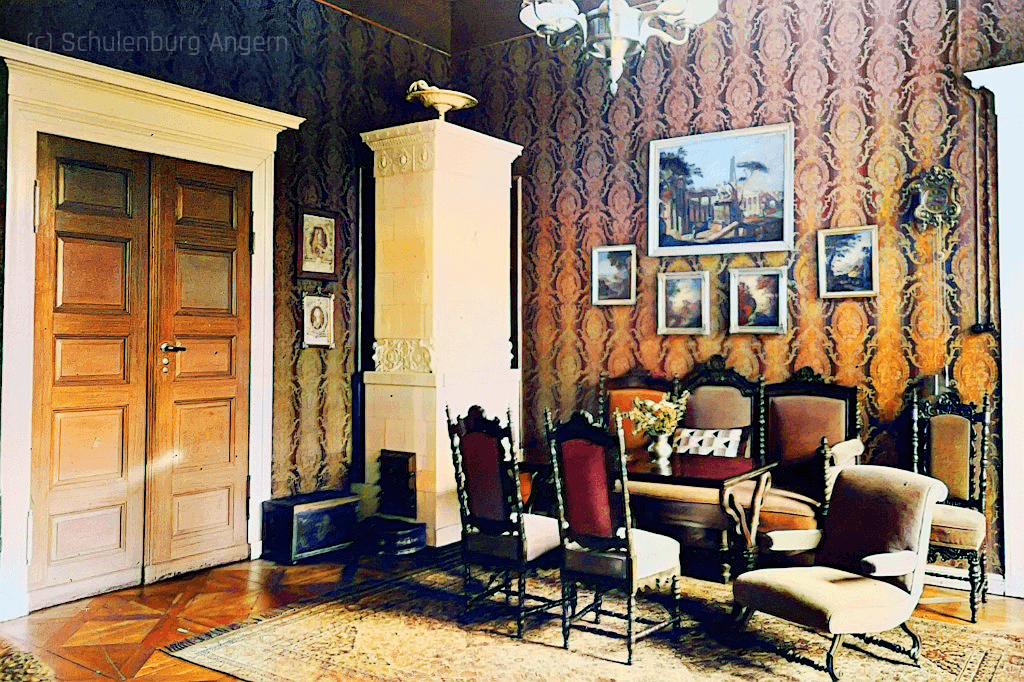

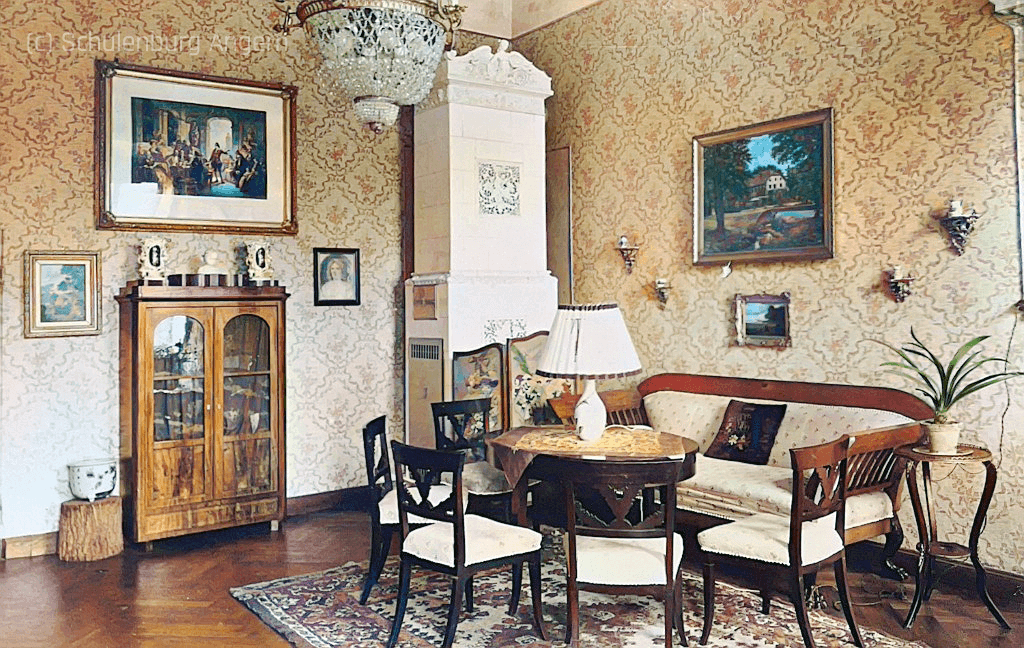

Diese Beschreibung erlaubt Rückschlüsse auf die äußere Gestaltung, textile Ausstattung und Nutzungstradition. Dass das Feldbett nicht im Reiseeinsatz, sondern unter einem festinstallierten Himmelbett (à la Duchesse) innerhalb eines barocken Schlafzimmers stand, verweist auf eine bewusste Integration militärischer Praxis in den zivilen Lebensraum eines hohen Offiziers.

Gestell und Struktur

Rekonstruierbar ist ein tragbares Bettgestell aus Hartholz – vorzugsweise Buche oder Eiche –, mit einklappbaren Beinen, Querstreben und Eisenverbindungen. Vergleichbare Gestelle finden sich in musealen Sammlungen, etwa im Musée de l’Armée in Paris („lit de camp de Napoléon“) oder im Henry Ford Museum (Feldbett George Washingtons).

- Maße: ca. 180–190 cm Länge, 80–90 cm Breite, 45–50 cm Höhe

- Klappbare X-Beine oder seitlich verschraubte Fußstreben

- Verbindungsteile: geschmiedete Eisenbolzen und Scharniere

Vgl. Judith Miller, Furniture: World Styles from Classical to Contemporary, London 2010, S. 142.

Vgl. Stefan Buzas, Mobiliar des 18. Jahrhunderts. Typologie und Formenentwicklung, München 1998, S. 87

KI Rekonstruktion des Feldbetts von Christoph Daniel um 1750

Liegefläche und Polsterung

Die Liegefläche bestand mutmaßlich aus:

- gespannter Leinwand oder Hanfgurten

- darunter 1 Strohsack: Der Strohsack bildete die unterste Bettenschicht – er isolierte gegen Bodenkälte und war kostengünstig nachfüllbar. Auch bei adeligen Betten blieb diese bäuerlich-militärische Komponente erhalten, insbesondere bei Feldbetten.

- darauf 2 übereinanderliegende Matratzen & 1 ein Polster (Bolster). Die parallele Lagerung von zwei Matratzen entsprach der damaligen Praxis, um Polsterung und Federwirkung zu verbessern. Das zusätzliche Polster war wahrscheinlich zylinderförmig („Bolster“) und diente zur Lagerung oder Nackenstütze.

- 2 Cattalonier Decken: Diese schweren Wolldecken stammten ursprünglich aus Katalonien und waren wegen ihrer warmen, strapazierfähigen Qualität in ganz Europa verbreitet – besonders beliebt für Winterbetten.

- 3 kleine Hauptkissen: Kleine, fein gearbeitete Kissen aus weichem Material – sie dienten nicht nur dem Schlafkomfort, sondern auch als dekorative Elemente im Bett.

- 1 rot-weiß gestreiftes Barchent-Federbett: Barchent = Baumwoll-Leinen-Mischgewebe war ein körperbindiges, einseitig gerautes Baumwollgewebe, das sowohl weich als auch luftdurchlässig war – ideal für Winterbettwäsche. Die farbige Streifenwebung (rot-weiß) verweist auf typische barocke Musterästhetik. Gefüllt war dieses Federbett mit Daunen oder Federn.

Vgl. Renate Flagmeier, Schlafen im Barock. Zur Kulturgeschichte des Betts, in: Kunst und Alltag im Barock, München 2004, S. 115–138.

Vgl. Ingrid Loschek, Mode und Möbel: Textile Raumausstattungen in der Frühen Neuzeit, Berlin 2006, S. 99–101.

Bezugstoffe: Zitz und Taft

Das Bett war mit geblümtem Zitz bezogen – einem glänzenden, dicht gewebten Baumwollstoff, der im 18. Jahrhundert häufig bedruckt wurde und aus Indien oder Sachsen stammen konnte (→ Indiennes). Die Fütterung bestand aus gelbem Taft, einem glatten Seidenstoff mit metallischem Glanz. Die Wahl von Zitz mit floralen Mustern war typisch für das Rokoko und findet sich auch bei Bettvorhängen, Paravents und Tagesdecken. Taft wurde gerne zur Fütterung von Luxusstoffen verwendet – er verlieh dem Möbeltextil Struktur und Glanz.

Vgl. Florence M. Montgomery, Textiles in America, 1650–1870, New York 1984, S. 410–413 (Zitz) und S. 388–390 (Taft).

Vgl. Ulrich Leben, François de Cuvilliés und das Rokoko in Deutschland, München 2006, S. 182 f.

Funktionale und symbolische Bedeutung

Dass Schulenburg sein Feldbett dem Prunkbett vorzog, verweist auf eine tiefe militärische Identitätsbindung. Das Bett wird zur Bühne einer doppelten Haltung: einerseits Disziplin, Gewohnheit, Effizienz – andererseits Luxus, Erfahrung, Erinnerung. In der Materialität verbinden sich also Funktionsästhetik und Repräsentation.

Vgl. Ute Daniel, Der Krieg und die Deutschen, Frankfurt am Main 2008, S. 47 ff.

Vgl. Markus Meumann: Der General und sein Haus: Raum und Macht im Barock, in: Raum und Herrschaft in der Frühen Neuzeit, hrsg. von H. Medick, Göttingen 2007, S. 201–235.

Fazit

Die Rekonstruktion des Feldbetts von Christoph Daniel von der Schulenburg offenbart ein vielschichtiges Objekt zwischen Möbelgeschichte, Adelskultur und Militärtradition. Es steht exemplarisch für die Verschränkung von Lebensstil und Lebenslauf, von Standesethos und Mobilitätskultur im aufgeklärten Absolutismus. Als funktionales Möbel mit emotionaler Aufladung war das barocke Feldbett nicht bloß Schlafstätte, sondern eine tragbare Form von Selbstvergewisserung.