Der Palas der Burg Angern stellt ein herausragendes Beispiel hochmittelalterlicher Profanarchitektur in der norddeutschen Tiefebene dar. Seine bauliche Substanz, Funktionalität und strategische Lage innerhalb der Hauptinsel der Burg ermöglichen nicht nur eine detaillierte Rekonstruktion der ursprünglichen Raum- und Funktionsgliederung, sondern geben auch Einblicke in die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen adeliger Herrschaft im 14. Jahrhundert. Das vorliegende Dokument analysiert die baulichen Merkmale des Palas, insbesondere die Erschließungsstruktur durch die erhaltene Sandsteintreppe, und vergleicht sie mit ähnlichen Anlagen der Region.

Innenhof der Hauptburg von Angern mit Palas (KI generierte Rekonstruktion)

Lage und Gesamtstruktur des Palas der Burg Angern

Der Palas von Angern war entlang der Ostseite der Hauptinsel errichtet und maß etwa zehn Meter in der Breite sowie rund 35 Meter in der Länge. Er bildete sowohl baulich als auch funktional das Rückgrat der Hauptburg und lag strategisch unmittelbar am schmalen Wassergraben zur südlich vorgelagerten Turminsel mit dem Wehrturm. Die Ostmauer der Hauptburg fungierte zugleich als Rückwand des Palas – ein bauliches Konzept, das sowohl Flächeneffizienz als auch eine zusätzliche Verteidigungsfunktion ermöglichte (vgl. Schmitt 2005). Diese bauliche Disposition entspricht dem typischen Schema hochmittelalterlicher Wasserburgen, bei denen massive Palasbauten entlang der äußeren Befestigungsmauern errichtet wurden, wie es etwa bei der Bischofsburg Ziesar nachweisbar ist (vgl. Dehio Brandenburg 2000, S. 11).

Die strategische Positionierung des Palas ermöglichte sowohl die Überwachung des Grabens als auch eine kontrollierte Verbindung zur benachbarten Turminsel, ohne jedoch eine direkte Einbindung in die Verteidigungsstruktur des Wehrturms zu erzwingen. Die funktionale Trennung der Baukörper bei gleichzeitiger Nähe dokumentiert die differenzierte Nutzung der Gesamtanlage: Der Palas diente primär Wohn-, Verwaltungs- und Repräsentationszwecken, während der Wehrturm die letzte Rückzugs- und Verteidigungsstellung bildete.

Die Ostwand des Palas bildet die außere Begrenzung der Hauptinsel. Mit einer Mauerstärke von lediglich 90 cm ist sie deutlich schmaler als eine typische Wehrmauer, was auf eine wirtschaftlich-funktionale Konzeption hinweist. Diese Wand war Teil des originalen Baus aus dem 14. Jahrhundert und trug zur Ausmauerung des Tonnengewölbes im Erdgeschoss bei. In dieser Konstellation zeigt sich eine charakteristische Form der Raumoptimierung, wie sie für Burgen der norddeutschen Tiefebene überliefert ist: Der Palas wurde als eigenständiger, massiv unterkellerter Baukörper direkt an die Ringmauer gesetzt, wobei seine Ostwand gleichzeitig die äußere Begrenzung der Anlage bildete.

Diese platzsparende Anordnung ermöglichte eine klare Differenzierung der Funktionsbereiche innerhalb der Burg: Der Palas lag in axialer Linie zwischen dem Zugangshof im Westen und der Turminsel im Osten und bildete damit einen durchlaufenden, infrastrukturellen Kern der Anlage. Die innere Erschließung erfolgte vom Innenhof über eine zentrale Türe, die in einen Umkehrgang sowie zu einer steilen Sandsteintreppe in das Obergeschoss führte. Die erhaltenen Gewöberäume und Mauerzüge im Erdgeschoss belegen die langfristige Nutzung und Anpassung des Palas an wechselnde Bedürfnisse, ohne jedoch seine ursprüngliche Struktur grundlegend zu verändern.

Bedeutung innerhalb der Gesamtanlage

Der Palas war das architektonisch und funktional dominierende Element der Hauptburg von Angern. Er vereinte die zentralen Funktionen einer hochmittelalterlichen Burganlage – Repräsentation, Verwaltung, Verteidigung und wirtschaftliche Versorgung – in einem kompakten Baukörper. Durch die Integration aller Hauptfunktionen in einer einzigen, baulich klar gegliederten Struktur entsprach der Palas dem hochmittelalterlichen Ideal eines optimierten, multifunktionalen Herrschaftsbaus. Die bauliche Organisation der Burg Angern zeigt damit deutliche Parallelen zu anderen regionalen Wasserburgen wie Ziesar und Lenzen und spiegelt die allgemeine Entwicklung des Burgenbaus in der Altmark und im brandenburgischen Raum im 14. und frühen 15. Jahrhundert wider (vgl. Dehio Brandenburg 2000; Lütkens 2011; Bergner 1911).

Nutzung des Palas

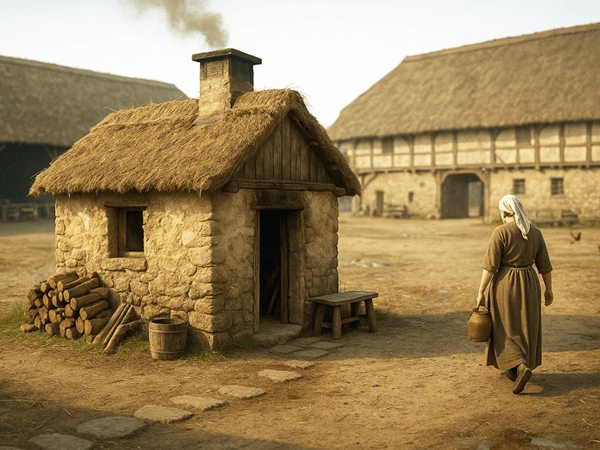

Wohn- und Repräsentationsnutzung: Der Palas der Burg Angern bildete den zentralen Wohn- und Repräsentationsbau der Anlage. In hochmittelalterlichen Wasserburgen war es üblich, den Palas entlang einer Hauptmauer zu errichten, um Verteidigungs- und Wohnfunktionen effektiv miteinander zu verbinden. Die obere Etage diente dem Burgherren und seiner Familie als Wohn- und Aufenthaltsbereich und war zugleich Schauplatz repräsentativer Aufgaben wie Empfänge, Gerichtsverhandlungen und Verwaltungsakte. Durch die Lage entlang der Nordmauer der Hauptburg konnte der Burgherr die Zugangswege und das angrenzende Dorf unmittelbar überwachen, was die Verteidigungsfähigkeit der gesamten Anlage erheblich verbesserte. Vergleichbare Anordnungen finden sich bei der Burg Ziesar und der Burg Lenzen, wo der Palas ebenfalls strategisch entlang der Befestigungsstruktur positioniert war (vgl. Dehio Brandenburg 2000; Lütkens 2011).

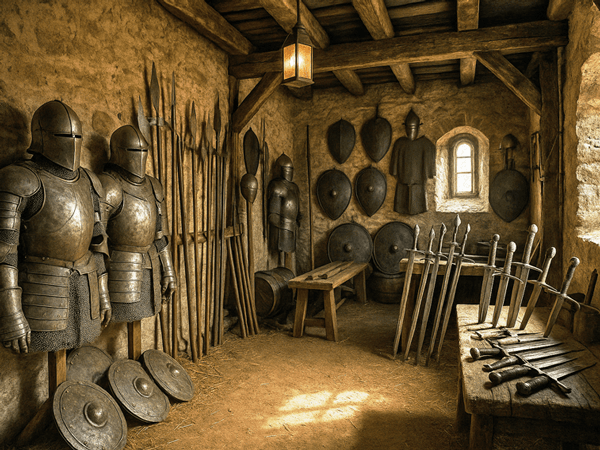

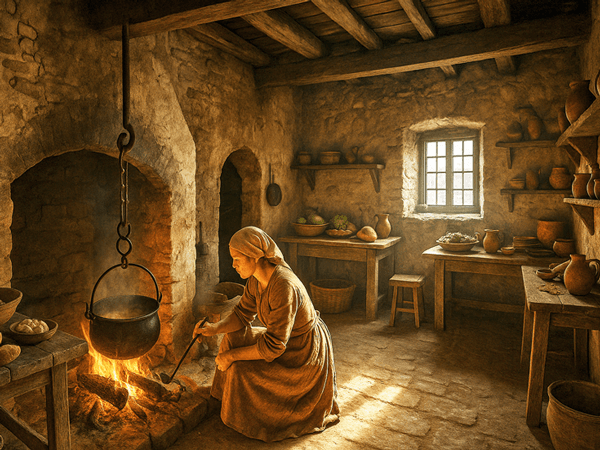

Wirtschaftliche Nutzung des Erdgeschosses: Das Erdgeschoss des Palas, das durch tonnengewölbte Räume in massiver Bruchsteinbauweise geprägt war, diente vorrangig wirtschaftlichen Zwecken. Diese Räume lagen auf annähernd gleichem Niveau wie der Innenhof und waren nicht als Keller, sondern als begehbare Wirtschaftszonen ausgelegt. Die robusten Gewölbestrukturen boten ideale Bedingungen zur Lagerung von Vorräten wie Getreide, Wein und Salz. Durch kleine Fensteröffnungen zur Ostseite hin wurde eine gezielte Belüftung ermöglicht, die ein konstantes, kühles Raumklima sicherte und damit die Haltbarkeit der gelagerten Güter erhöhte. Die interne Erschließung der einzelnen Gewölbe über schmale Durchgänge – insbesondere den erhaltenen 180°-Umkehrgang – sowie der direkte Zugang vom Innenhof erleichterten die Versorgung, Lagerung und Verteilung der Vorräte erheblich. Derartige funktionale Strukturen sind für hochmittelalterliche Wasserburgen charakteristisch und lassen sich unter anderem auch an der Burg Beetzendorf nachweisen, wo ähnliche auf Wirtschaftlichkeit optimierte Erdgeschossgewölbe dokumentiert sind (vgl. Bergner 1911).

Aufbau und Nutzung der Geschosse

Erdgeschoss (Wirtschaftsebene): Das Erdgeschoss war vollständig in Bruchstein ausgeführt und bestand aus mehreren tonnengewölbten Räumen. Diese Gewölbe dienten ausschließlich wirtschaftlichen Zwecken: Vorratslagerung, Geräteeinlagerung und Schutz empfindlicher Güter. Die Böden bestanden aus gestampftem Lehm oder Sand, was eine natürliche Regulierung der Bodenfeuchtigkeit ermöglichte. Die Raumerschließung erfolgte über einen zentralen, tonnengewölbten Flur in Ost-West-Richtung, von dem sowohl der Zugang zum Umkehrgang in die nördlichen Wirtschaftsräume als auch zur südlichen Sandsteintreppe ins Obergeschoss abging. Ein schmal eingeschnittenes Fenster am östlichen Ende des Flurs erlaubte minimale Belichtung und Belüftung in Richtung Wassergraben. Der erhaltene 180°-Umkehrgang belegt die gezielt kontrollierte, verteidigungsgerechte interne Bewegung innerhalb der Wirtschaftsräume. Vergleichbare interne Verbindungssysteme sind aus der Burg Ziesar und der Markgrafenburg Salzwedel bekannt (vgl. Bergner 1911, S. 32f.).

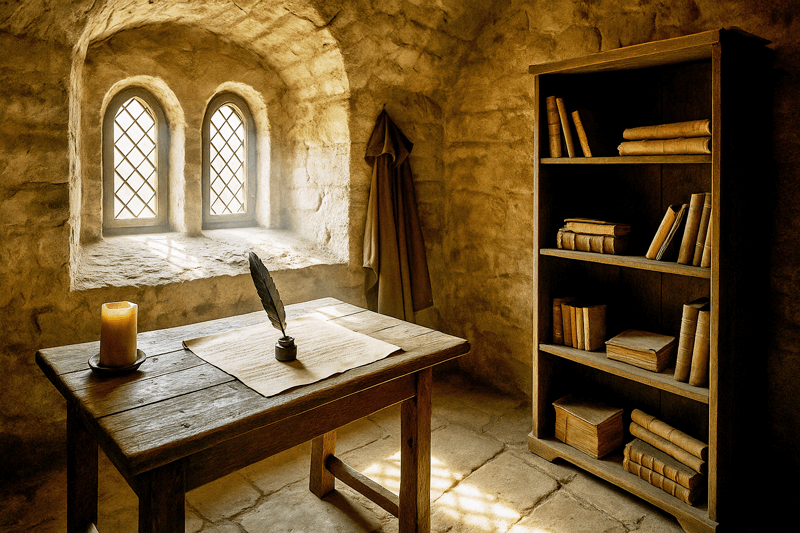

Obergeschoss (Wohn- und Repräsentationsebene): Das Obergeschoss diente der Wohn- und Repräsentationsnutzung. Hier befanden sich die Aufenthaltsräume des Burgherrn, Verwaltungsräume sowie ein großer Saal, der vermutlich repräsentative Funktionen wie Empfänge, Gerichtsverhandlungen oder Urkundenausstellungen erfüllte. Die Bodengestaltung bestand wahrscheinlich aus einfachen Ziegelestrichen oder festgestampften Tonböden. Dielenböden aus Eichen- oder Kiefernholz wären typisch für private Wohnräume gewesen, wie sie auch für die Obergeschosse vergleichbarer Anlagen nachgewiesen sind (vgl. Dehio Brandenburg 2000). Fenster im Obergeschoss könnten zweibahnige Öffnungen gewesen sein, eventuell mit Butzenscheiben oder Pergamentbespannung, eine Ausstattung, die dem gehobenen, aber noch pragmatischen Standard landadeliger Burgen entsprach.

Dachgeschoss (Speicherzone): Über dem Obergeschoss befand sich ein einfaches Dachgeschoss, vermutlich als Speicher genutzt. Hier waren Vorräte und Material untergebracht, das schnell verfügbar sein musste. Die Dachkonstruktion dürfte ein schlichtes Sparrendach gewesen sein, mit hölzernen Dielenböden auf Balkenlagen.

Schriftliche Quellen zum Palas der Burg Angern

Die ältesten Hinweise auf die Existenz eines größeren Gebäudekomplexes innerhalb der Hauptburg von Angern stammen aus den Konkursunterlagen Heinrichs von der Schulenburg aus den 1670er Jahren. In der amtlichen Taxation von 1672 werden mehrere „Keller“ sowie der „baufällige alte Turm“ erwähnt, was darauf hindeutet, dass nach den schweren Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges nur die massiven Sockel- und Gewölbebauten der Burganlage überdauert hatten (vgl. Gutsarchiv Angern, Rep. H 79), wie beispielsweise die massive westliche und nördliche Außenwand des Palas zum Innenhof mit Umkehrgang im nördlichen Gewölbe.

Weitere wichtige Hinweise ergeben sich aus den kartographischen Aufnahmen und Beschreibungstexten des 18. Jahrhunderts. In den Plänen wird die südliche Turminsel als weitgehend neu überbaut dargestellt, während gleichzeitig die mittelalterliche Bausubstanz – insbesondere die Keller und das Turmgewölbe – als teilweise erhalten beschrieben wird (vgl. Gutsarchiv Angern). Zusätzlich liefert die Denkmaltopographie Sachsen-Anhalt (vgl. Dehio Brandenburg 2000) wertvolle Hinweise auf die typische Gliederung von Wasserburgen der Altmark, zu denen Angern in Anlage und Funktionsweise enge Parallelen aufweist. Ergänzende bauhistorische Vergleiche ergeben sich aus der Untersuchung der Burg Ziesar (vgl. Dehio Brandenburg 2000, S. 11) sowie aus den Befunden zur Burg Lenzen (vgl. Lütkens 2011) und der Burg Beetzendorf (vgl. Bergner 1911), wo ähnliche Nutzungs- und Strukturprinzipien für Palasbauten des 13. bis 15. Jahrhunderts belegt sind.

Fazit

Der Palas der Burg Angern vereint in seiner baulichen Konzeption und Ausführung zentrale Merkmale hochmittelalterlicher Wasserburgen: funktionale Gliederung, defensive Einbindung in die Ringmauer, repräsentative Wohnnutzung im Obergeschoss sowie wirtschaftliche Nutzung im Erdgeschoss. Besonders der Erhalt der Sandsteintreppe und der Gewölbestrukturen bietet wertvolle bauhistorische Anknüpfungspunkte zur Analyse mittelalterlicher Burgarchitektur in der Altmark. Durch Vergleiche mit Anlagen wie Ziesar, Lenzen oder Beetzendorf lässt sich Angern in eine regionale Bautradition einordnen, deren pragmatische und strategisch ausgerichtete Lösungen einen tiefen Einblick in die Lebens- und Herrschaftsverhältnisse des 14. Jahrhunderts ermöglichen.

Quellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 79: Konkursakten und Gebäudebeschreibungen der 1670er Jahre.

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg, München/Berlin 2000, S. 11 (Burg Ziesar).

- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg, München/Berlin 2002.

- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360 (Beetzendorf).

- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, 2 Bände, Berlin 1962, hier Bd. 1, S. 37 f.

- Lütkens, Martin: Burg Lenzen – Baugeschichte und archäologische Befunde, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 2011.

- Bergner, Heinrich: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Halle/Saale 1911, S. 32 f.

- Schmitt, Reinhard: „Befunde und Deutungen zu Keller- und Gangsystemen in mittelalterlichen Burgen“, in: Burgen und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Bd. 14 (2005).