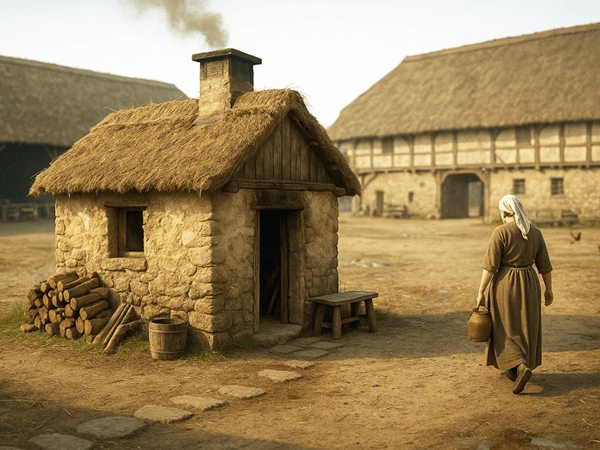

Der Umkehrgang im Palas von Burg Angern: Befund und Einordnung. Der im westlichen Erdgeschoss des Palas erhaltene Umkehrgang mit 180°-Führung stellt ein selten dokumentiertes Beispiel hochmittelalterlicher Binnenerschließung dar. Die gewinkelte Gangführung verbindet zwei tonnengewölbte Räume auf gleichem Bodenniveau, ohne direkte Öffnung zum Innenhof oder eine lineare Passage. Die ungewöhnliche Wendung und die konsequente Einwölbung deuten auf eine gezielte Planung im Rahmen der ursprünglichen Baukonzeption um 1340 hin.

Umkehrgang in das nördliche Tonnengewölbe

Befundbeschreibung

Der Gang ist vollständig tonnengewölbt und weist einen halbkreisförmigen Querschnitt auf. Unmittelbar nach dem Zugang aus dem südlichen Gewölberaum beschreibt er eine markante 180°-Kehre, bevor er in den nördlichen Raum mündet. Die lichte Breite beträgt konstant ca. 1,50 Meter. Der Verlauf liegt zum Teil in der westlichen Außenmauer des Palas, wobei zur hofseitigen Außenschale eine Restwandstärke von etwa 70–80 Zentimetern verbleibt. Das Mauerwerk besteht aus unregelmäßig gesetztem Bruchstein im Wandbereich und kleinteiligen, vermutlich handgestrichenen Ziegeln im Gewölbe. Die Wölbung ist technisch einwandfrei und homogen verputzt. Hinweise auf spätere Eingriffe oder Umbauten fehlen vollständig.

Bauhistorische Einordnung

Die Anlage des Gangs ist als bauzeitlich zu bewerten. Die durchgängige Einwölbung inklusive der Richtungsänderung belegt eine originäre Planung. Die Konstruktion wurde offenbar nicht vollständig in den Mauerkern integriert, sondern als halb eingestellte Einheit entlang der westlichen Mauerflucht ausgeführt. Die asymmetrische Lage erklärt sich durch funktionale und statische Erfordernisse – etwa Vorratslogistik, Sichtschutz oder klimatische Trennung. Für eine vollständige Integration analog zu Wehrgängen fehlen bauliche Hinweise.

Der Umkehrgang dokumentiert eine durchdachte Lösung zur internen Erschließung funktionaler Raumzonen innerhalb der Burgarchitektur der Altmark. Seine original erhaltene Struktur macht ihn zu einem Schlüsselbefund für die baugeschichtliche Analyse der Burg Angern.

Massive westliche Außenwand mit Umkehrgang in das nördliche Tonnengewölbe

Funktionale Deutung

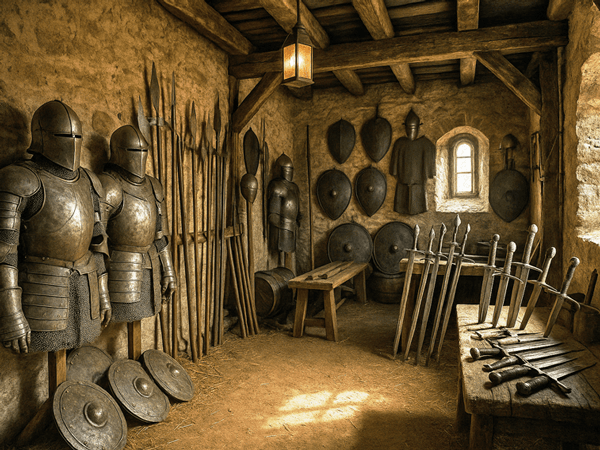

Die Gangführung diente mehreren Zwecken:

- Zugangskontrolle: Der Richtungswechsel verhinderte direkte Sichtachsen und erschwerte gewaltsames Eindringen.

- Statik: Die Konstruktion erlaubte Erschließung ohne Beeinträchtigung der tragenden Mauerstruktur.

- Klimaschutz: Der Knick reduzierte den Eintrag von Kälte und Feuchte.

Die beiden Gewölberäume dienten vermutlich der Lagerung empfindlicher Vorräte (Getreide, Salz, Bier). Die Breite des Gangs erlaubte Transport mit Karren oder Schlitten. Auf Türen wurde verzichtet, um klimatische Einheit zu bewahren.

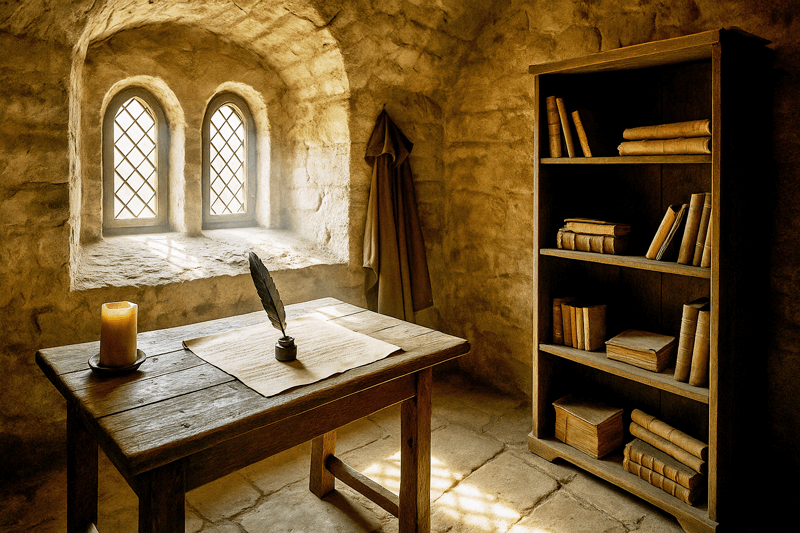

Die seitlich versetzte Fensterstellung – in Flucht mit Ein- und Ausgang des Umkehrgangs – erlaubte indirekte Belichtung der Gangzonen. Obwohl der Gang selbst fensterlos ist, fiel durch diese Anordnung Tageslicht in die Eingangsbereiche.

Bemerkenswert ist das gemauerte Podest an der Südwand des nördlichen Raums: erhöht, im Lichtkorridor, geschützt. Es diente vermutlich zur Lagerung besonders empfindlicher Güter wie Talg, Öl, Salzlauge oder Gärgut.

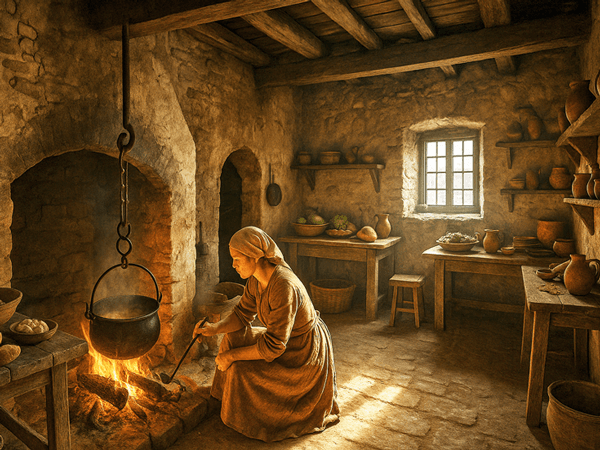

Raumklima in den Gewölben

- Temperatur: Durch dicke Mauern und Überwölbung entstand ein konstantes, kühles Klima (~10–13 °C), ideal zur Vorratshaltung.

- Luftfeuchtigkeit: Nähe zum Wassergraben und fehlende Luftzirkulation führten zu dauerhaft hoher Feuchte (>85 %). Der Umkehrgang wirkte als klimatische Barriere.

- Lichtführung: Fensterachsen waren auf die Gangenden ausgerichtet. So wurde minimale Belichtung zur Orientierung ermöglicht – ohne Erwärmung oder Belüftung.

Die klimatischen Eigenschaften unterstützen eine Nutzung zur Lagerung licht- und temperatursensibler Vorräte.

Fazit

Der Umkehrgang diente nicht nur der Binnenerschließung, sondern erfüllte zentrale Funktionen für Statik, Klimapufferung und Lagerlogistik. Seine bauliche Ausführung, klimatische Wirkung und funktionale Einbindung machen ihn zu einem Schlüsselbefund für die Architekturgeschichte der Burg Angern.