Christoph Daniel von der Schulenburg (*1679 in Angern, †1763 ebenda) wurde geboren inmitten einer Epoche dynastischer Spannungen im Heiligen Römischen Reich. Er zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des brandenburgisch-preußischen Adels im 18. Jahrhundert. Sein Lebensweg vereint in exemplarischer Weise militärische Laufbahn, diplomatische Missionen und kulturelles Mäzenatentum.

Früh trat er in den Militärdienst ein und stieg im Laufe seiner Laufbahn bis zum General der Infanterie in den Diensten des Königs von Sardinien-Piemont auf. Seine Karriere war eng mit den großen europäischen Konflikten des frühen 18. Jahrhunderts verbunden, insbesondere mit dem Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714).

Als Spross einer bedeutenden altmärkischen Adelsfamilie war Christoph Daniel Teil jener Offizierselite, die im Dienste ausländischer Mächte – insbesondere Brandenburg-Preußens, Habsburgs und Savoyens – Karriere machte. Seine militärische Ausbildung begann mutmaßlich im brandenburgischen Heer, ehe er in auswärtige Dienste wechselte. Um 1703 trat er in das Heer des Königs von Sardinien-Piemont ein, das auf habsburgischer Seite gegen Frankreich und Spanien kämpfte. Dort nahm er an Feldzügen in Oberitalien teil, unter anderem in Piemont, der Lombardei und im unteren Pô-Tal. Seine spätere Ernennung zum Statthalter von Alba sowie seine Tätigkeit in logistischen und administrativen Führungsaufgaben innerhalb des sardischen Offizierskorps zeugen von seinem Ansehen.

Nach seiner frühen militärischen Ausbildung diente Schulenburg zunächst in brandenburgischen Regimentern und trat später in die sardinisch-savoyische Armee ein, wo er bis zum General der Infanterie aufstieg. Seine militärischen Verdienste zeigten sich unter anderem in den Feldzügen in Italien und der erfolgreichen Verteidigung der Festung Pizzighettone. Parallel dazu wurde er als Gesandter des preußischen Hofes entsandt – etwa nach Warschau –, wo er diplomatisches Geschick mit militärischer Expertise verband.

Seine umfangreiche Bibliothek offenbart ein intellektuelles Profil, das militärische Theorie, völkerrechtliches Wissen, moralphilosophische Reflexion und diplomatische Praxis zu einem Kanon strategischer Bildung verband. In diesem Sinne lässt sich Christoph Daniel von der Schulenburg als exemplarische Gestalt des homo militaris et politicus im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus begreifen.

Christoph Daniel von der Schulenburg (Bruder von Heinrich Hartwig) entstammte als Sohn von Henning Christoph der altmärkischen Linie des weitverzweigten Adelsgeschlechts von der Schulenburg, das seit dem 13. Jahrhundert zu den bedeutendsten Familien der Mark Brandenburg zählte. Der Adel dieser Zeit war nicht nur Träger feudaler Privilegien, sondern bildete auch das Rückgrat des Offizierskorps im Heiligen Römischen Reich. Sein Onkel, der bekannte Feldherr Matthias Johann von der Schulenburg, erlangte als Verteidiger von Korfu europaweite Berühmtheit. Christoph Daniel trat im Jahr 1700 in das Regiment seines Onkels ein – ein Schritt, der zugleich als Eintrittskarte in die europäische Militärwelt fungierte.

Die Erziehung junger Adliger in dieser Zeit folgte einem humanistisch-militärischen Bildungsideal, das sowohl klassisches Wissen als auch praktische Kriegskunst vermittelte. Neben Latein, Geschichte und Rhetorik standen Reiten, Fechten, Zeichnen und die Kriegstheorie auf dem Lehrplan – alles Fähigkeiten, die für Offiziere im Dienst an europäischen Höfen unabdingbar waren. Schulenburg erhielt vermutlich Unterricht durch Hauslehrer, ehe er in die militärische Praxis übertrat, wo er früh durch Tapferkeit und Disziplin auffiel.

Die Bildung Christoph Daniels zielte nicht allein auf die militärische Karriere, sondern bereitete ihn auch auf diplomatische Aufgaben vor. Seine späteren Missionen nach Warschau oder sein strategischer Umgang mit höfischen Netzwerken lassen auf eine umfassende intellektuelle Ausbildung schließen, die neben Sprachen auch Rechtskunde und politische Theorie umfasste. In dieser Verbindung von Gelehrsamkeit und soldatischer Praxis verkörpert Schulenburg das Ideal des homo militaris et politicus.

Militärische Laufbahn

Er ging nach Savoyen 1701 und trat als Fähnrich in das Schulenburgische Regiment ein, dessen Chef damals Matthias Johann war. Nach Italienischer Sitte führte er den Namen v. Birkholz (von einem bei Angern liegenden Dorfe.) Rasch rückte er durch die verschiedenen militärischen Stufen und ward schon 1716 Oberst-Lieutenant, 1725 Oberst und erhielt 1729 nach dem Tode seines Neffen Levin Friedrich das deutsche Schulenburgische Regiment.

Christoph Daniel von der Schulenburg zählte im 18. Jahrhundert zu den profiliertesten Offizieren aus dem brandenburg-preußischen Adel, der sich im ausländischen Dienst große Verdienste erwarb. Seine Karriere in savoyisch-sardinischen Diensten führte ihn bis in die höchsten militärischen Ränge und spiegelt exemplarisch die Verflechtung von Kriegskunst, Standespolitik und dynastischer Loyalität wider. Christoph Daniel nahm im Laufe seiner Karriere an nahezu allen bedeutenden europäischen Konflikten des frühen 18. Jahrhunderts teil. Bereits als junger Offizier war er im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) aktiv, einem der ersten großen europäischen Systemkriege nach dem Westfälischen Frieden. Schulenburg nahm an Feldzügen in Italien, Ungarn und am Rhein teil – Schauplätze, an denen sich die Großmächte um territoriale und dynastische Vorherrschaft stritten. Im Jahr 1705 – zur gleichen Zeit, als Christoph Daniel in Italien militärisch aktiv war – wurde in den Resten der Burg Angern ein Detachement des kaiserlich-habsburgischen Böhmischen Dragoner-Regiments „Graf Paar“ Nr. 2 stationiert. Diese Maßnahme war Teil der Truppenbewegungen des Hauses Habsburg zur Sicherung strategisch wichtiger Stützpunkte in Mitteldeutschland. Die Altmark bildete einen Grenzraum konkurrierender Interessen zwischen Kursachsen, Schweden und Brandenburg-Preußen. Dass ein Elite-Regiment der kaiserlichen Armee in Angern positioniert wurde, deutet auf die militärisch-logistische Bedeutung des Ortes hin.

Seinen militärischen Höhepunkt erreichte Schulenburg im Dienst der savoyischen, später sardinischen Armee. Im Jahre 1733 und 1734 verteidigte er mit Auszeichnung die Festung Pizzighettone in der Lombardei, eine strategisch wichtige Stellung im Krieg zwischen Frankreich, Spanien und dem Habsburgerreich. Der Einsatz erfolgte im Rahmen des Polnischen Thronfolgekriegs (1733–1735), in dem Schulenburg im sardinischen Auftrag an der Seite der Habsburgisch-sardinischen Allianz gegen Frankreich und Spanien kämpfte. Für seine Verdienste in diesen Kämpfen wurde er 1734 zum Generalmajor befördert, wie auch die Familienchronik (Genealogisches Handbuch, Band XLV, S. 357) derer von der Schulenburg überliefert.

Im Jahr 1742 übernahm Schulenburg das Kommando über die Belagerung der Zitadelle von Modena, die er nach kurzer Zeit erfolgreich einnahm, nachdem er kurz zuvor zum General-Lieutenant ernannt war. Dieser Einsatz fiel in die Anfangsphase des Österreichischen Erbfolgekriegs, in dem Modena eine politisch und strategisch bedeutende Stellung einnahm. Die Stadt galt als pro-österreichisch und wurde deshalb zum Ziel französischer Interventionen. Schulenburg stand erneut in sardinischen Diensten und handelte im Interesse der habsburgischen Allianz.

Bereits ein Jahr später, 1743, kommandierte er den rechten Flügel der sardinischen Armee gegen ein spanisches Expeditionsheer, das in Richtung Savoyen vorrückte. Schulenburg gelang es, die spanischen Truppen entscheidend zu schlagen und bis in die französische Dauphiné zurückzudrängen – ein militärisch bedeutsamer Erfolg im Kampf um die Kontrolle Norditaliens.

Im Jahr 1744 zog sich Christoph Daniel aus dem aktiven Militärdienst zurück. Bei seiner Verabschiedung wurde ihm die höchste militärische Ehrung des Königreichs Piemont-Sardinien zuteil: der Charakter eines Generals der Infanterie. Diese Auszeichnung krönte seine lange und erfolgreiche militärische Laufbahn. Sie wird auch in seiner bildlichen Selbstdarstellung auf dem bekannten Ganzporträt deutlich, auf dem er – in Uniform mit Degen, Paradehelm und Orden – als ruhmreicher Offizier des aufgeklärten Absolutismus inszeniert ist. Der an der Brust getragene Ordensstern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit als der „Ordre du Mérite de l’Aigle d’Or“ (Orden vom Goldenen Adler) zu identifizieren, ein seltener Hof- und Verdienstorden des Königreichs Sardinien⁴., der insbesondere im Kontext des Hauses Savoyen an verdiente Offiziere ausländischer Herkunft verliehen wurde. Christoph Daniel erhielt diese Auszeichnung im Jahr 1747, zeitgleich mit seinem Abschied aus dem aktiven Militärdienst im sardischen Heer. Der Orden bestand aus einem achtstrahligen Silberstern mit goldenem Adler im Zentrum und symbolisierte neben persönlicher Verdiensterweisung auch die Einbindung in die höfische Ordnung des savoyischen Hofes. Die sichtbare Präsentation des Ordens im Porträt unterstreicht damit nicht nur die militärische Laufbahn Schulenburgs, sondern seine Position innerhalb eines transnationalen Adels- und Offiziersnetzwerks⁵ im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus (vgl. Schreiber 1910, S. 72–76).

Der König in Preußen hatte ihm bereits 1730 den Orden de la Generosite verliehen. Dass er ein ausgezeichneter Soldat war, geht nicht nur aus seiner raschen Beförderung, sondern auch aus mehreren (im Gutsarchiv zu Angern befindlichen) ehrenvollen Briefen des Königs Viktor Amadeus II. von Sardinien und aus dem Zeugnis des Matthias Johann v.d. Schulenburg hervor. Die Portraits der königlichen Familie schmückten 1745 seine privaten Räume in Angern.

Schulenburgs militärischer Aufstieg war typisch für das transnationale Dienstideal des Adels im Zeitalter des Absolutismus: Adlige dienten nicht allein ihrem Geburtsstaat, sondern verpflichteten sich überregional gegenüber Fürstenhöfen, sofern diese Rang, Einkommen und Ehre garantierten. Loyalität, Tapferkeit und strategische Kompetenz bildeten das Fundament ihrer Anerkennung. Schulenburg verkörperte dieses Ideal in besonderem Maße – sein Name wurde nicht nur in Preußen, sondern auch in Savoyen, Italien und Österreich mit Respekt genannt.

Seine militärischen Erfahrungen prägten nicht nur seine spätere diplomatische Tätigkeit, sondern auch seine intellektuelle Auseinandersetzung mit Krieg und Strategie. Diese findet ihren Niederschlag in den zahlreichen militärischen Fachwerken seiner Bibliothek, die Schulenburg zeitlebens sammelte und studierte.

Diplomat und Gesandter

Neben dem Schlachtfeld war Christoph Daniel von der Schulenburg auch auf der politischen Bühne Europas aktiv. In einer Zeit, in der Diplomatie keine institutionalisierten Auswärtigen Ämter kannte, sondern eine domänenspezifische Aufgabe des Adels war, agierte Schulenburg als Gesandter des preußischen Königs auf internationalem Parkett.

Besondere historische Bedeutung erlangte seine Entsendung nach Warschau, wo er im Kontext der polnischen Königswahl von 1733 tätig war. Diese Wahl entwickelte sich zu einem internationalen Krisenherd, in dem Frankreich, Österreich, Russland und Sachsen ihre Interessen durchzusetzen versuchten. Schulenburg agierte dort als politisch versierter Beobachter, der das fragile Gleichgewicht der Großmächte zu analysieren und diplomatisch zu nutzen wusste.

Seine überlieferten Berichte und diplomatischen Handakten, zum Teil im Gutsarchiv Angern erhalten, zeugen von einem tiefen Verständnis für strategische Kommunikation, höfisches Protokoll und die Mechanik multilateraler Verhandlungen. Schulenburg war damit nicht bloß ein Vertreter preußischer Interessen, sondern ein Bindeglied zwischen militärischer Erfahrung und diplomatischer Feinfühligkeit.

Auch seine Bibliothek diente ihm in dieser Funktion als intellektuelles Werkzeug: Werke wie Les intérêts présents des puissances de l’Europe von Jean Rousset de Missy, die Lettres du Cardinal d’Ossat, Amelot de la Houssaye’s Histoire du gouvernement de Venise oder der Recueil des principaux traitez de paix waren nicht nur Ausdruck historischer Bildung, sondern konkrete Hilfsmittel bei der Vorbereitung auf diplomatische Missionen. Sie boten Vertragsformeln, historische Präzedenzfälle und geopolitische Szenarien, die Schulenburg strategisch zu nutzen wusste.

In seiner Doppelrolle als General und Diplomat verkörperte Christoph Daniel von der Schulenburg das Ideal des homo militaris et politicus – eine Figur, die sich sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch als handlungsfähig und reflektiert erwies. Seine diplomatischen Einsätze erweiterten nicht nur den Handlungsspielraum Preußens, sondern festigten auch seine eigene Rolle als Mittler im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus.

Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763)

Sammler und Bauherr

Nach dem Abschied vom aktiven Dienst erwarb Christoph Daniel von der Schulenburg im Jahr 1735 das Rittergut Angern zurück und vereinte es in den folgenden Jahren mit dem benachbarten Lehn- und Rittergut Vergunst, das er 1738 von Adolph Friedrich von der Schulenburg-Beetzendorf erwarb. Mit diesem strategischen Kauf beendete er eine lange Besitz- und Nutzungskontroverse innerhalb der Familie und stärkte die territoriale Geschlossenheit des Gutskomplexes.

Seine Abwesenheit vom Stammsitz Angern führte dazu, dass er die Gutsverwaltung in den 1730er Jahren aus der Ferne organisierte. Aus den Archivalien (z. B. Gutsarchiv Angern H 13, Nr. 338–339) geht hervor, dass er über einen Bevollmächtigten vor Ort verfügte, der ihn regelmäßig über die Lage auf dem Gut unterrichtete. Die Berichte an den „Generalleutnant in Piemont“ umfassten Bauangelegenheiten, Verwaltungsfragen und Streitigkeiten mit Gemeinden – Zeichen dafür, dass Christoph Daniel trotz physischer Abwesenheit seine Rolle als Gutsherr mit militärischer Disziplin und Effizienz wahrnahm. Seine internationale Laufbahn brachte nicht nur Prestige, sondern ermöglichte es ihm, ausländische Mittel und Einflüsse in die Heimat zu überführen. Das zeigte sich nicht nur im architektonischen Stil des barocken Schlosses Angern, sondern auch in seinem strategischen Denken bei der Verwaltung, Konsolidierung und Verteidigung seiner Herrschaft. Als sardischer General und preußischer Lehnsnehmer repräsentierte Christoph Daniel eine Form des transnational agierenden Adels, der das Militär nicht nur als Mittel des Standeserhalts, sondern auch als Hebel zur Durchsetzung territorialer und politischer Interessen einsetzte.

Bereits 1732 hatte er 600 Reichstaler zur Erweiterung der Kirche von Angern gestiftet, deren westlicher Teil samt Turm nach dem Brand von 1631 wiederaufgebaut wurde. Das barocke Wasserschloss Angern, das Christoph Daniel zwischen 1736 und 1739 neu errichten ließ, entstand nach den Plänen des Landbaumeisters Fiedler aus Magdeburg. Es war ein dreiflügeliger Bau mit 30 Zimmern und repräsentativen Fluchten. Besonders bemerkenswert ist, dass er dabei Teile der mittelalterlichen Burganlage – insbesondere die Kellergewölbe – in den Neubau integrieren ließ. Dies zeigt ein bewusstes Spiel mit Tradition und Repräsentation, wie es für den Adel im Zeitalter des Barock typisch war.

Die Finanzierung des Schlosses überstieg die Einnahmen aus Vergunst bei weitem. Christoph Daniel überwies über mehrere Jahre hinweg hohe Geldsummen aus seinem Dienst in Sardinien-Piemont nach Angern, um das Projekt zu vollenden. Der ursprünglich beauftragte Baumeister Jaeckel aus Rathenow wurde 1737 entlassen, nachdem sich seine Arbeit als mangelhaft erwies. Die Fertigstellung übernahm daraufhin der Magdeburger Maurermeister Böse unter der Aufsicht des Sekretärs Croon.

Auch in kultureller Hinsicht wirkte Schulenburg als Bauherr und Stifter. Neben der Kirche und dem Schloss ließ er neue Wirtschaftsgebäude errichten, das Gutsareal neu strukturieren und förderte die gärtnerische Gestaltung – unter anderem durch die Anlage eines barocken Parterregartens. Im Gutsarchiv ist ein Mémoire dazu überliefert – ein Planungsdokument, das die Konzeption, Bepflanzung und symbolische Ausrichtung der Gartenanlage durch Christoph Daniel beschreibt.

Charakterisierung Christoph Daniel von der Schulenburg

Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763) tritt im „Pro Memoria“ (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 409, Bl. 11–14 – „Pro Memoria“ Christoph Daniel von der Schulenburg über Bauanweisungen um 1734, Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 76 und Nr. 79 – Inventare, Bauberichte und Korrespondenz zur Umsetzung der Maßnahmen) nicht nur als Gutsherr, sondern als strategisch denkender, technisch versierter und autoritär handelnder Organisator in Erscheinung. Sein beruflicher Hintergrund als königlich sardischer General und Diplomat in Turin prägt den Ton der Anweisungen: Die Sprache ist disziplinierend, normgebend und präzise. Zugleich zeigt sich ein ausgeprägter Ordnungssinn, der typisch für barocke Verwaltungskulturen ist. Seine Detailversessenheit – etwa in Farbwahl, Maßangaben oder Raumzuweisungen – verbindet sich mit einem weitsichtigen Interesse an Funktionalität, Repräsentation und sozialer Kontrolle.

Schulenburgs Rolle geht über die des bloßen Auftraggebers hinaus: Er definiert Zuständigkeiten, antizipiert logistische Probleme, bezieht Personalverfügbarkeit, Materialkreisläufe und Jahreszeiten in seine Planung ein. Seine Anweisungen spiegeln eine Form adliger Rationalität, die auf Nachhaltigkeit, Kontrolle und symbolischer Ordnung basiert. Als Akteur zwischen Militär, Diplomatie und Gutsherrschaft verkörpert Schulenburg exemplarisch den Typus des aufgeklärten, aber hierarchisch denkenden Landadligen in der Übergangszeit vom Spätabsolutismus zur frühmodernen Verwaltungspraxis.

Ein Landesherr in kleinem Maßstab: Schulenburgs Rolle in Angern

Christoph Daniel von der Schulenburg gestaltete Angern nach seiner Rückkehr aus dem Militärdienst als Gutsherr mit obrigkeitlichem Selbstverständnis: Er ließ eine Dorfordnung mit moralischen und sozialen Verhaltensnormen erarbeiten, modernisierte die Gutswirtschaft, stiftete 600 Reichstaler für den Wiederaufbau von Kirche und Turm und zeigte sich damit als Patron im Sinne des aufgeklärten Adels.

Seine Verantwortung reichte bis in gesundheitspolitische Belange: Edikte zur Bekämpfung einer Viehseuche belegen, wie er aktiv in die Veterinärpolitik eingriff, Quarantänemaßnahmen anordnete und damit das Gemeinwesen schützte. In all diesen Bereichen agierte Schulenburg als Landesherr im Kleinen, dessen Handeln das religiöse, wirtschaftliche und gesundheitliche Leben von Angern nachhaltig prägte – ein exemplarisches Zeugnis für die Verantwortungskultur des aufgeklärten Gutsadels im 18. Jahrhundert.

Nachwirkung und Gedächtniskultur

1756 erwarb Christoph Daniel aus seinen sardinischen Ersparnissen zudem das nahegelegene Gut Krüssau im Kreis Jerichow II von Otto Christoph von Arnim. Im Jahr 1762 stiftete er ein Fideikommiss, das die Sukzession auf seine Güter Angern und Krüssau detailliert regelte. Dabei legte er großen Wert auf die Trennung beider Besitzungen, die nicht in einer Hand vereinigt bleiben sollten – ein Ausdruck von Weitblick und juristischer Sorgfalt. Auch diese testamentarische Verfügung ist im Gutsarchiv dokumentiert und zeugt von Schulenburgs kluger Vermögens- und Familienpolitik.

Christoph Daniel von der Schulenburg wurde in der Kirche von Angern in einer Patronatsgruft beigesetzt, wo sein Leichnam in einem Steinsarg ruht – ein Ehrenplatz, der seiner Stellung als Kirchenpatron, Gutsherr und hochrangiger Offizier des 18. Jahrhunderts Ausdruck verleiht.

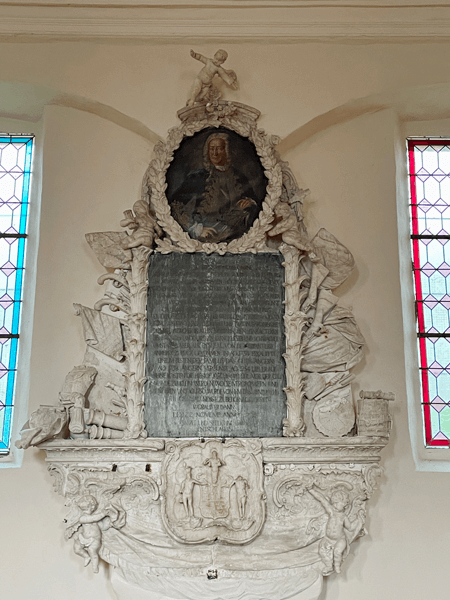

Auch in der Kirche zu Angern setzte Schulenburgs Nachkommen seinem Andenken ein monumentales Zeichen: ein kunstvolles Epitaph aus Alabaster, flankiert von Fahnen, Rüstungen, Wappen und allegorischen Figuren, das seinen militärischen Rang ebenso wie seine fromme Stiftungstätigkeit symbolisch verdichtet. Die Inschrift, das plastische Bildnis und die barocke Ornamentik machen das Grabdenkmal zu einem eindrucksvollen Zeugnis adeliger memoria im 18. Jahrhundert.

Über seinen Tod hinaus wirkt Christoph Daniel von der Schulenburg jedoch nicht nur im Stein – sondern auch im Papier: Im Gutsarchiv von Angern sind zahlreiche seiner Urkunden, Verträge, Korrespondenzen und Stiftungsdokumente überliefert. Dieses Archiv bildet heute eine bedeutende Quelle zur Erforschung der Adelskultur im 18. Jahrhundert – es erlaubt Einblicke in das Rechtsverständnis, das Selbstbild, die Verwaltungspraxis und die familiären Strategien eines standesbewussten Gutsherrn in einer Zeit des Umbruchs.

Inschrift unter dem Epitaph in der Kirche Angern: Hier ruht in Gott der Weilandt hochwohlgebohrene Herr Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg SR: königl: Mai: in Sardinien hochbestalt gewesener General von der Infanterie und obersten über ein Regiment Teutsche zu Fusse Erb- und Gerichtsherr auch Kirchenpatronus zu Angern Vergunst Grunau Hohenseeden Wendtorff und Buelitz. Er erblickte das Licht der Weldt den 17ten Febr. ao: 1679 ging ao: 1700 nach Piemont und trat in sardinische Dienste. Allwo er in allen militärischen Caracteren bis 1747 gestanden wegen kränklichen und schwacher Umstande aber als General zuruck gekommen. In ao: 1732 (?) erkaufte er dem besten der Familie das guth Angern ao: 1738 Angern Vergust ao: 1754 ließ er auf seine Kosten die hiesige Kirche, welche vor der Gemeinde zu klein werden wollte vergrößern und auszieren und ao: 1756 wurde von ihm das arnimsche Guth Grussau nebst Zubehoer accourieret worauf er dann den 22 Novemb. anno 1763 sanft und seelig im Herrn entschlafen.

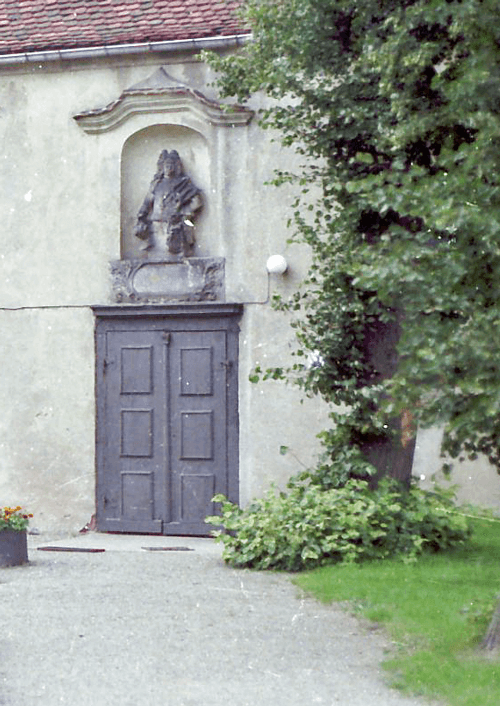

CHRISTOPH DANIEL von der SCHOULEMBOURG königlicher Sardinischer General Major Obrister über ein Regiment Infantrie deutscher Patron Erbherr auf Angern, Wentorff, Schricke, Kohner und Bülitz. Hat zur Erweiterung dieser Kirche und Erbauung eines neuen Kirchenheimes Gott zu ehren zu Liebe und Gesten der hiesigen Gemeinde sechshundert Tahler gegeben Anno 1732 den 10. April Haus Angern (Inschrift unter der Büste von Christoph Daniel von der Schulenburg über der Eingangstür der Kirche in Angern).

Fazit

Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763) verkörpert in exemplarischer Weise den homo militaris et politicus des aufgeklärten Absolutismus: als Feldherr in savoyisch-sardinischen Diensten, als preußischer Gesandter auf diplomatischer Mission, als Bauherr eines neuen Schlosses in Angern, als Stifter für Kirche und Gut sowie als Sammler und Leser einer strategisch ausgerichteten Bibliothek.

Sein Leben zeigt, wie militärisches Können, politische Urteilskraft und kulturelles Engagement in der Figur eines Adligen des 18. Jahrhunderts zur Einheit gelangen konnten. Die Verbindung von Bildung und Praxis, von lokalem Verantwortungsgefühl und europäischem Weitblick macht ihn zu einer Schlüsselfigur in der Geschichte der Familie von der Schulenburg – und zu einem Zeugnis jener Generation, die zwischen Barock und Aufklärung einen neuen Typus von staatstragender Führungspersönlichkeit hervorbrachte.

Seine Nachwirkung ist nicht nur in Stein gemeißelt, sondern auch archivalisch dokumentiert. Im Buchbestand seiner Bibliothek, im Memoire zum Garten, in den Stiftungen und testamentarischen Verfügungen spiegelt sich ein Selbstverständnis, das adlige Verantwortung als Dienst am Gemeinwesen, als Gestaltung der Umwelt und als Sicherung der Nachfolge verstand. Christoph Daniel von der Schulenburg steht damit stellvertretend für eine Epoche, in der adlige Lebensführung nicht allein durch Herkunft, sondern zunehmend durch Leistung, Bildung und staatsdienliches Handeln definiert wurde.

Weitere Details zu der Bibliothek von Christoph Daniel: Die Bibliothek Christoph Daniels war ein strategisch kuratierter Bildungskanon, der militärisches Wissen, politische Theorie und moralphilosophische Reflexion zum intellektuellen Fundament adeliger Selbstvergewisserung im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus verband.

Weitere Details zu der Garderobe von Christoph Daniel: Seine Garderobe von 1752 dokumentiert eine fein abgestufte Ordnung höfischer, militärischer und privater Kleidung mit über 160 Positionen – darunter Seidenwesten, Uniformen, Spitzenhemden und Reitdekor in Staatsfarben.

Weitere Details zum Gutsarchiv von Christoph Daniel: Das Gutsarchiv enthält neben Testamentsabschriften, Lehnbriefen und Besitzlisten auch persönliche Korrespondenzen und Pläne zur Schlossanlage, die Christoph Daniels Rolle als Bauherr, Stratege und Stifter belegen.

Weitere Details zum barocken Garten von Christoph Daniel: Der barocke Garten in Angern wurde nach Christoph Daniels „Pro Memoria von dem Garten“ von 1745 gestaltet und folgte einem axial gegliederten System aus Parterre, Quartieren, Hauptgang und ornamentalen Pflanzinseln mit symbolischer Bedeutung.

Fußnoten

- Seeber, Ursula: Der barocke Herr – Kleidung, Stand und Repräsentation 1650–1750, München 2001, S. 88–93.

- Ortenburg, Georg: Ordenswesen in Europa, in: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung, Nr. 1/1999, S. 12–17.

- Frevert, Ute: Ehre und soziale Ordnung in der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1991, bes. Kap. 4.

- Watanabe-O’Kelly, Helen: Court Culture in Dresden, Basingstoke 2002, S. 134–139.

- Ribeiro, Aileen: Dress in Eighteenth-Century Europe 1715–1789, New Haven 2002, S. 46–49.

- Zumbusch, Cornelia: Der Körper der Repräsentation: Zur Visualität frühneuzeitlicher Selbstentwürfe, München 2005

Literaturverzeichnis

- Amelot de La Houssaie, Abraham-Nicolas: Histoire du gouvernement de Venise. Paris: Compagnie des Libraires, 1705.

- Clark, Christopher: Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600–1947. München: DVA, 2006.

- Danneil, Johann Friedrich: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg, Bd. 2. Salzwedel: J. D. Schmidt, 1847.

- Dietrich Werner Graf von der Schulenburg: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg 1237–1983. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984.

- Frevert, Ute: Ehre und soziale Ordnung in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.

- Gutsarchiv Angern: Handschriften, Vertragsakten und Inventare 18. Jh., Rep. H Angern Nr. 26, 74.

- Krüger, Kersten: „Adel und Diplomatie im Ancien Régime: Das Beispiel der brandenburgischen Gesandten.“ In: Zeitschrift für Historische Forschung, Bd. 21 (1994), S. 183–212.

- Ortenburg, Georg: „Ordenswesen in Europa.“ In: Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung, Nr. 1/1999, S. 12–17.

- Ribeiro, Aileen: Dress in Eighteenth-Century Europe 1715–1789. New Haven: Yale University Press, 2002.

- Rousset de Missy, Jean: Les intérêts présents des puissances de l’Europe. Amsterdam, 1733. Digitalisat (Gallica)

- Seeber, Ursula: Der barocke Herr – Kleidung, Stand und Repräsentation 1650–1750. München: Beck, 2001.

- Sutter, Andreas: Die polnische Königswahl als europäisches Problem (1697–1733). In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Leipzig: Akademie Verlag, 2003.

- Vester, Reinhard: Krieg und Gesellschaft in Italien 1733–1748. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.

- Wagner, Johann Tobias: Entwurf einer Soldaten-Bibliothek. Leipzig: Johann Friedrich Braun, 1724. Digitalisat (Google Books)

- Watanabe-O’Kelly, Helen: Court Culture in Dresden. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.

- Wenskus, Reinhard: Adelsbibliotheken in Brandenburg-Preußen: Studien zur politischen Kultur des 18. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot, 1989.

- Wrede, Alphons: Das Militär der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Wien: Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1898.

- Gutsarchiv Angern: Findbuch Rep. H 13 und H 76.

- Bildikonographie: Porträt Christoph Daniel von der Schulenburg, Öl auf Leinwand, um 1748/50. Schloss Angern (Privatbesitz).